こんにちは!奥村ゼミ3回生の金澤悠樹です。

私は9月3日から10日まで、インドネシアのバンダアチェで「KiDS」メンバーの一員として活動に参加しました。現地では、防災教育の実践に加え、津波被災地の復興状況や防災の現状についての調査も行いました。

このブログでは,子どもたちとの交流の様子や現地での学びについて書いています。前半に続き、後半も学びと感動にあふれた、かけがえのない日々となりました。(前半の記事はこちら)

9月7日(日)アチェでの “Chill Day”

この日は日曜日なので小学校での活動はお休み。「Chill Day」と称して、アチェのさまざまな場所を巡りました。

朝8時、最初に訪れたのは現地の活気あふれる市場。魚や果物の独特な匂いと人々の賑わいに圧倒されっぱなしでした。市場を歩いていると、なんとサメが!全員が驚きの声を上げていました。また、市場は海のそばにあるのですが、近くに高い建物や高台はなく、津波への備えが気になりました。市場を一通り見て回った後、日本へ先に帰国される奥村先生とはここでお別れをしました。

続いて、私たちはドラゴンボートに乗って川上りを体験。岸にはマングローブが生い茂り、川も美しかったです。写真を撮ったり、足を水に浸して休んだり、あまりの美しさに思わず泳ぎ出す人もいて、思い思いに自由な時間を過ごしました。

昼食は海に面したイタリアンレストランで。料理ができるまでのあいだ、目の前のビーチでリフレッシュしました。アチェはインド洋に面しており、波が高いためサーファーにも人気があるそうです。ここで、奥村ゼミOGの藤木さんともお別れをしました。

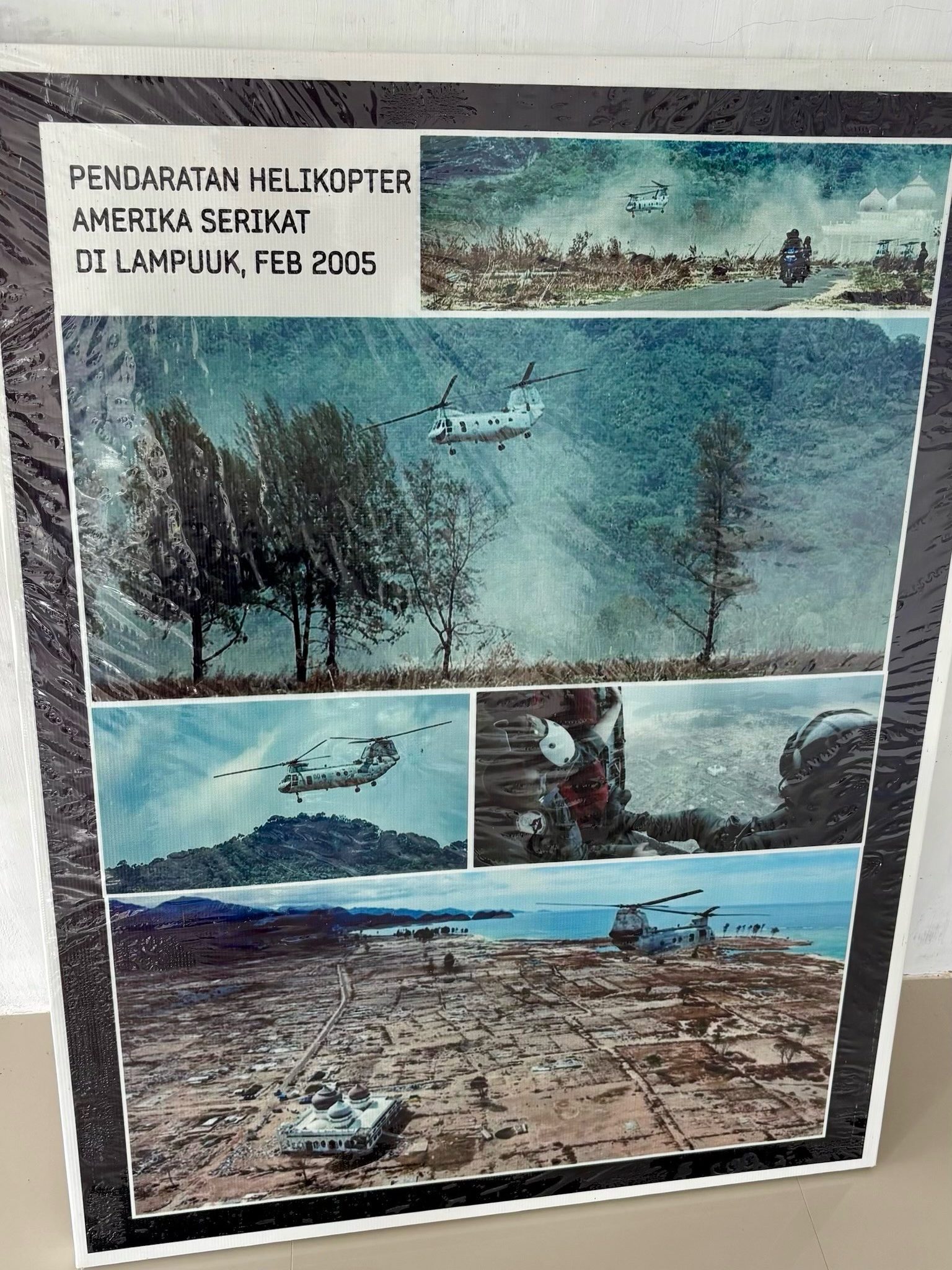

午後は、スマトラ島沖地震で甚大な被害を受けながら再建された「トルコ村」とそのモスクを訪れました。災害直後の写真が展示されており、瓦礫の中でモスクだけが残っている光景に息をのみました。他のモスクでも似たような写真が展示されていたことを思い出しました。アチェではこのような写真を見て「災害時にはモスクへ逃げる」と考える人が増えているのではないかと感じました。

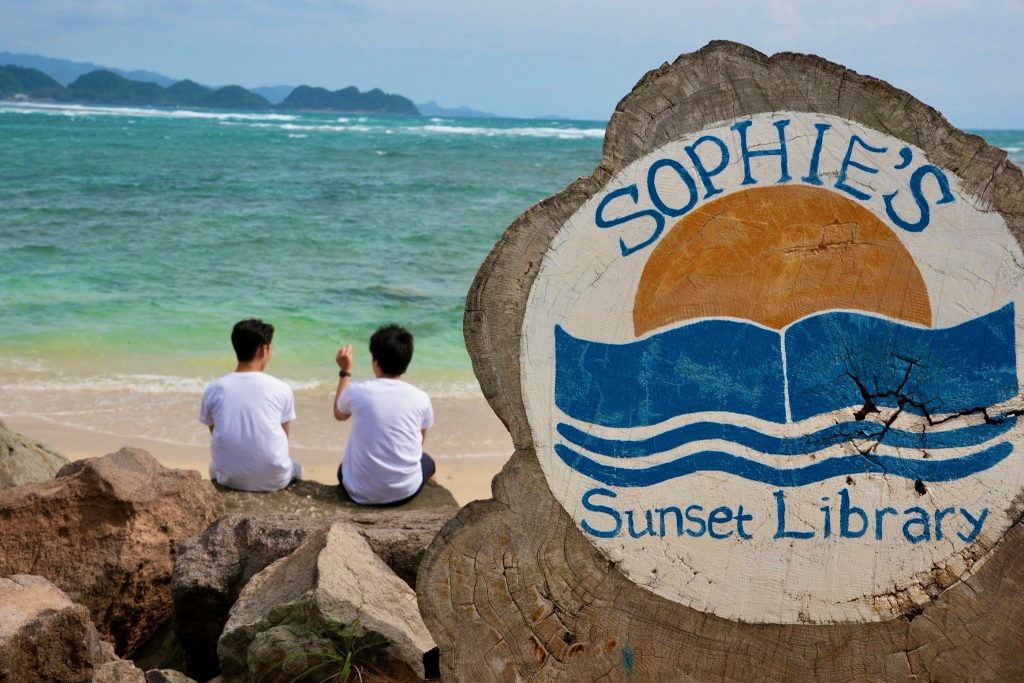

続いて訪れたのは “Sophie’s Sunset Library and Beach”。ここでは、スマトラ島沖地震を経験したソフィーさんの母親、ライハンさんからお話を伺いました。幼い頃から「Smong(スモン)」という津波から逃げることの大切さを教える子守唄を聞かされていたそうです。空想だと思っていたその唄が現実となったときの恐怖、そして「同じ悲劇を繰り返さないために」と防災教育に尽力する彼女の姿勢に、胸を打たれました。

夜はインドネシア料理の「ミーゴレン」を堪能しました。“ミー”は麺、“ゴレン”は炒める・揚げるという意味で、甘辛いソースに卵や鶏肉、エビなど、自分の好みの具材を加えて食べました。少しずつ現地の食べ方にも慣れてきたように感じました。

夕食後には、急遽みんなでバドミントンを楽もうということになりました。インドネシアではサッカーと並ぶ人気スポーツで、白熱した試合に。未経験の私はレベルが違いすぎて手も足も出ませんでした。せめてシャトルを返せるだけの腕があればと、悔しさ半分、楽しさ半分のひとときでした。

9月8日(月)学びを深める交流

午前中は、インターナショナルスクールとネイチャースクールの2校を訪問しました。

インターナショナルスクールでは、子どもたちが竹の楽器「アンクルン」と歌で温かく迎えてくれました。その音色は心に響き、本当に感動しました。劇の後には、私たちは子どもたちに「何を学び、誰に伝えるのか」という問いを投げかけ、子どもたちの主体的な学びを促すことができました。

ネイチャースクールは、電気も窓もない開放的な学校でした。紙の教科書をほとんど使わず、私たちのような外部の人との交流を通して学びを深めているそうです。この学校では全学年が参加してくれたので、これまで訪問した学校とは少し違った雰囲気を楽しみならが活動できました。

午後はシャクアラ大学へ。KiDSプロジェクトの創設者である清野名誉教授が講演を行い、2004年スマトラ島沖地震と2011年東日本大震災の共通点を挙げながら、ハード対策だけでなく「人の防災行動を促すソフト対策」の重要性を語られました。甚大な津波災害を経験し、将来の大きな津波災害に備えているインドネシアと日本の両国が、経験を共有し、互いの知見を生かすことができれば、津波防災をさらに前進させることができると感じました。

続いて訪れた、TDMRC(Tsunami Disaster Mitigation & Research Center)は、2004年スマトラ島沖地震後に設立された津波防災研究の拠点です。日本を含む国内外の研究機関の支援のもとで誕生したのだそうです。「科学を伝え、レジリエンスを高める」という理念のもと、研究を地域社会の力につなげようとしている姿勢が印象的でした。現在ではインド洋地域の津波災害医療研究の拠点になっており、地域内外の機関や大学との連携を輪を広げているそうです。

その理念の実現するために、毎年、「災害リスク軽減」をテーマにした国際コンペ(大学の学部生対象)を開催されています。今回、私たちも参加を呼びかけていただきました。帰国後、KiDSメンバーである京都大学の学生と協力し合い「災害情報に対する人々の希薄化」に関する小論文を執筆し、エントリーしました。現在、ファイナル選考に駒を進めています。結果は後日報告したいと思います。国際コンペへの参加はまったく予定していなかったことでしたが、日本とインドネシアに共通する問題を考え、KiDSの活動を見つめ直す良い機会になりました。

シャクアラ大学のOIA(Office of International Affairs)では、所長のMuzailin先生と意見交換を行いました。日本とインドネシアの災害文化の違いを認め合い、互いに補い合いながら発展していく――その考えに共感し、私たちの活動もその一端を担っているのだと感じました。

夜はアチェでの最後の夕食。アチェ伝統武術の披露やギターの弾き語りなど、現地の方々の温かいもてなしに胸が熱くなりました。共に過ごす時間が残りわずかであることを実感し、別れの寂しさが込み上げてきましたが、そのような関係を築くことができたことに感謝の気持ちでいっぱいでした。

9月9日(火)アチェ最終日

KiDS 2025 として過ごす最後の日。

午前中は5校目となるイスラム教の小学校で防災劇を披露しました。会場はこれまでの学校で一番広く、会場全体を走り回ったりするなどのアドリブを加えながら楽しんで演じることができました。

その後、ANRI(インドネシア共和国国立アーカイブ)を訪問。インドネシア国家の記録管理を行う政府の施設で、ジャカルタとアチェの2箇所に設置されています。私たちは災害に関する行政文書の保管方法について解説いただき、またスマトラ沖地震の映像記録などを見せていただきました。ここでは災害の記録を未来に伝える仕組みの大切さを実感しました。

最後のランチでは、全員で「手食」に挑戦。最初は苦戦しながらもコツを教わり、次第に上手に食べられるようになりました。指でつかむ感覚と食材の温もりが、食事をより豊かにしてくれるようでした。

空港では、別れを惜しむ声と涙があふれました。記念写真を撮り、感謝を伝え合いながら、アチェで過ごした日々の尊さを噛みしめました。

経由地であるジャカルタ空港に到着した私たちはインドネシア料理とKFCを食べました。インドネシアのチキンは日本より油がさっぱりしていて、食感もクリスピーでした。国によって味が変わることを知れて良い経験をすることができました。

9月10日(水)日本へ帰国

2つ目の経由地であるシンガポール・チャンギ国際空港では少し時間があったので、皆、空港内を散策するなどして、思い思いに過ごしました。

関空に到着後、インドネシア側の学生たちとビデオ通話をし帰国を報告しました。最後の瞬間まで心温まる時間を過ごすことができました。

活動を終えて(金澤)

今回の活動に参加して、現地を訪れることや人と出会うことの大切さを改めて感じました。

私はKiDSの活動に参加するまで、バンダ・アチェのことをまったく知りませんでした。しかし、過去に何度も大きな災害を経験してきたこと、そして同じ悲劇を繰り返さないために少しずつ防災を進めていることを知りました。さらに、2004年スマトラ島沖地震の前後に生まれた同世代の学生たちと交流する中で、「次に再び会うとき、どちらかの日常が奪われているかもしれない」と考えるほど、現地に行かなければ得られない貴重な経験をすることができました。

最後になりますが、今回の活動を現地でご支援くださったRusnardi先生、Winaさんをはじめ、シャクアラ大学のボランティアの皆さま、そして清野先生・奥村先生をはじめ共に活動したKiDSメンバーの皆さまを含め、関わってくださったすべての方々に心より感謝申し上げます。

初めての海外、KiDS の一員として(内海)

初めての海外は、旅行ではなく KiDS の活動でした。

アチェでの日々は、子どもたちへの防災教育をはじめ、地域の人々との交流や自然環境に関わる活動など、多彩な取り組みに満ちていました。

小学校での活動では、緊張しながらもインドネシア語で「地震が起きたときはどう動けばよいか」を伝えました。慣れない言葉に戸惑うこともありましたが、子どもたちは一生懸命耳を傾け、元気に避難行動への理解を示してくれました。その真剣な眼差しや屈託のない笑顔に触れ、言葉が完全に通じなくても、伝えようとする努力や思いは必ず相手に届くことを実感しました。

地域の人々との対話では、「津波のときはこう逃げた」「周囲とこう助け合った」といった生の声を聞くことができました。防災は専門家や行政だけのものではなく、暮らしの中で一人ひとりが担っているということを強く感じました。

活動のあいだ、現地の大学生ボランティアや多くの方々が私たちを支えてくださり、言語や環境の違いによる困難も最小限に抑えることができました。そのおかげで、安心して活動に集中することができました。

こうした一つひとつの経験は、私にとって単なる海外体験ではありませんでした。防災を「知識」としてだけでなく、「実践」として捉える原点にもなりました。アチェでの KiDS の取り組みを通して、私は二度とスマトラ沖地震のような被害を繰り返してはならないと強く感じました。そして、この経験が、今後自分が防災とどう向き合い、どのように行動していくかを考える大きなきっかけになったと感じています。

最後に、この活動を支えてくださった現地の大学生ボランティアや先生方、そして代表のともさん(上田さん)をはじめ、KiDS メンバーの皆さんに心より感謝申し上げます。(内海)

KiDSプロジェクトのこれから

KiDSプロジェクトは、20年前に始まり、今年から関西大学が新たに加わりました。私たちはこの活動を10年、20年と未来へつなげ、ひとりでも多くの命を守るために歩み続けます。

このブログを読んで少しでも関心を持ってくださった方は、ぜひ一度奥村ゼミを訪問してみてください。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!