災害関連死を防ぐために:『多様な関与』が生み出す新しい防災のかたち

──災害という観点から見た都の特徴は。

高層マンションに住む方が多い一方で、旧耐震基準の木造家屋に住む方も多い。このコントラストが都の特徴だ。耐震化率は向上し続けているが、この数字上の変化を、旧耐震住宅の耐震化や建替えの成果であると解釈すべきではない。全国から仕事を求めて集まる人々に対する住宅供給が、結果的に耐震化率を押し上げているに過ぎない。

大規模地震が発生すれば、倒壊した自宅で生活できなくなる住民が多数発生するだけでなく、構造的な被害がなくとも、停電や断水によって高層マンションでの生活が困難になる住民も多数出るだろう。

──そういった特徴によって、どのような災害関連死が想定されるか。

行政が指定する避難所の収容能力には限界がある。少しでも多くの住民が、自宅マンションなどで安全に避難生活を送れるよう、政策を推進すべきだ。しかし、現状では停電が発生するとエレベーターや水道、空調が停止する。夏場に発災すれば、熱中症による災害関連死が多発する可能性がある。

在宅避難者は周囲の目が届きにくいため、異変に気づくのが遅れ、結果的に災害関連死につながるおそれがある。また、自宅での生活が限界に達し、「やはり避難所へ行こう」と決断しても、すでに避難所が容量オーバーで受け入れが困難になっているかもしれない。避難所の廊下で寝るような劣悪な環境に置かれれば、それもまた災害関連死のリスクを高める要因となるだろう。

──防ぐには。

災害関連死対策において最も重要なことは、「こうすれば解決する」という単純な解決策が存在するという幻想を捨てることだ。例えば、「避難所の環境を改善すれば関連死が激減する」「マンションの空調問題を解決すれば関連死はなくなる」といった直線的なアプローチをとっている限り、ゴールには到達できない。

こうした考え方がある限り、災害関連死は多少減ることはあっても、ゼロに近づけることはできないだろう。

──具体的には。

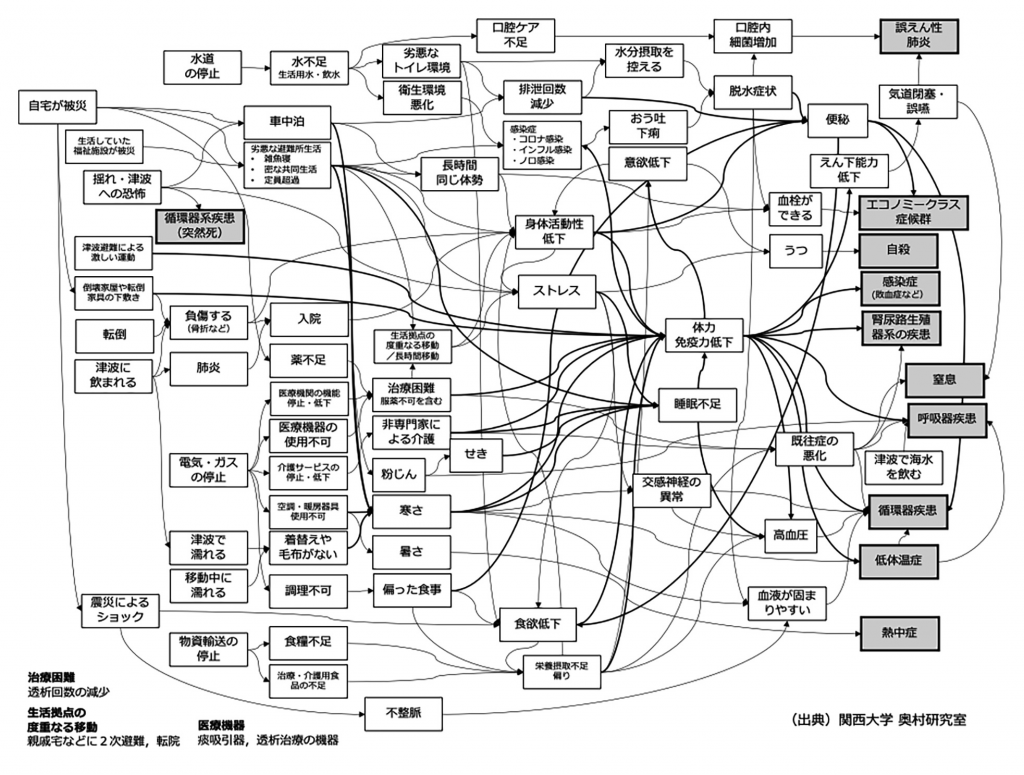

様々な立場の人々が、それぞれの役割で貢献できるという認識を持つことが重要だ。そのために作成したのが、災害関連死の死因と死に至る過程を可視化したフロー図だ。これは、全体を理解してもらうためのものではない。どのような立場の人であっても、関連死を減らすためにできることを見つけるためのツールとして活用してほしい。

医療や福祉の分野が果たす役割は非常に大きい。しかし、これらの分野に頼るだけではいけない。被災者を取り巻く生活環境を改善するために、立場を超えて何ができるかを考える機運を高めるべきだ。企業にとっては新規事業や事業拡大のチャンスにもなり得る。例えば、都市部ではウーバーイーツなどのフードデリバリー業に従事する人が多いが、その仕組みを活用して在宅避難者に救援物資を届ける方法が考えられないか。

また、避難所では隣にいる高齢者に「一緒に歯を磨こう」と声をかけるだけでも口腔ケアにつながり、誤嚥性肺炎による関連死を減らすことができる。

──その意識を広めるために自治体にできることは。

自治体は、防災対策を関係者に指示するのではなく、企業や地域、個人の間で関連死対策の取り組みが自発的に広がる仕組みや雰囲気を作るべきではないか。

防災のためだけに特別なことをするのではなく、日常生活にも役立つ取り組みを増やすことができれば、その効果は絶大だ。多様な立場の人々がアイデアを出しやすい環境を整えるためにも、まずは災害関連死で亡くなった方々の実態を誰もが知ることができるようにする必要がある。

先述のフロー図もその一環だが、例えば、過去の災害関連死の詳細をデータベース化し、行政職員だけでなく市民も閲覧できる仕組みを作るのも一つの方法だ。ただし、遺族や故人への十分な配慮が大前提となる。

──情報公開の課題は?

プライバシーの壁は依然として高い。自分の家族が災害関連死で亡くなったことを公にしたくない遺族がいるのは当然のことだ。現状、市町村単位で関連死の情報が把握されているが、これを広域自治体で集約し、都道府県単位で公表できれば、個々の遺族への影響を抑えつつ、社会全体としての学びを得られる可能性が高まるはずだ。

おくむら・よしひろ=関西大学社会安全学部教授。京都大学工学部地球工学科卒。阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター主任研究員や京都大学大学院助教を経て,2022年4月より現職。「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」委員や「大阪府防災会議」専門委員なども務める。

(都政新報令和7年3月7日掲載)