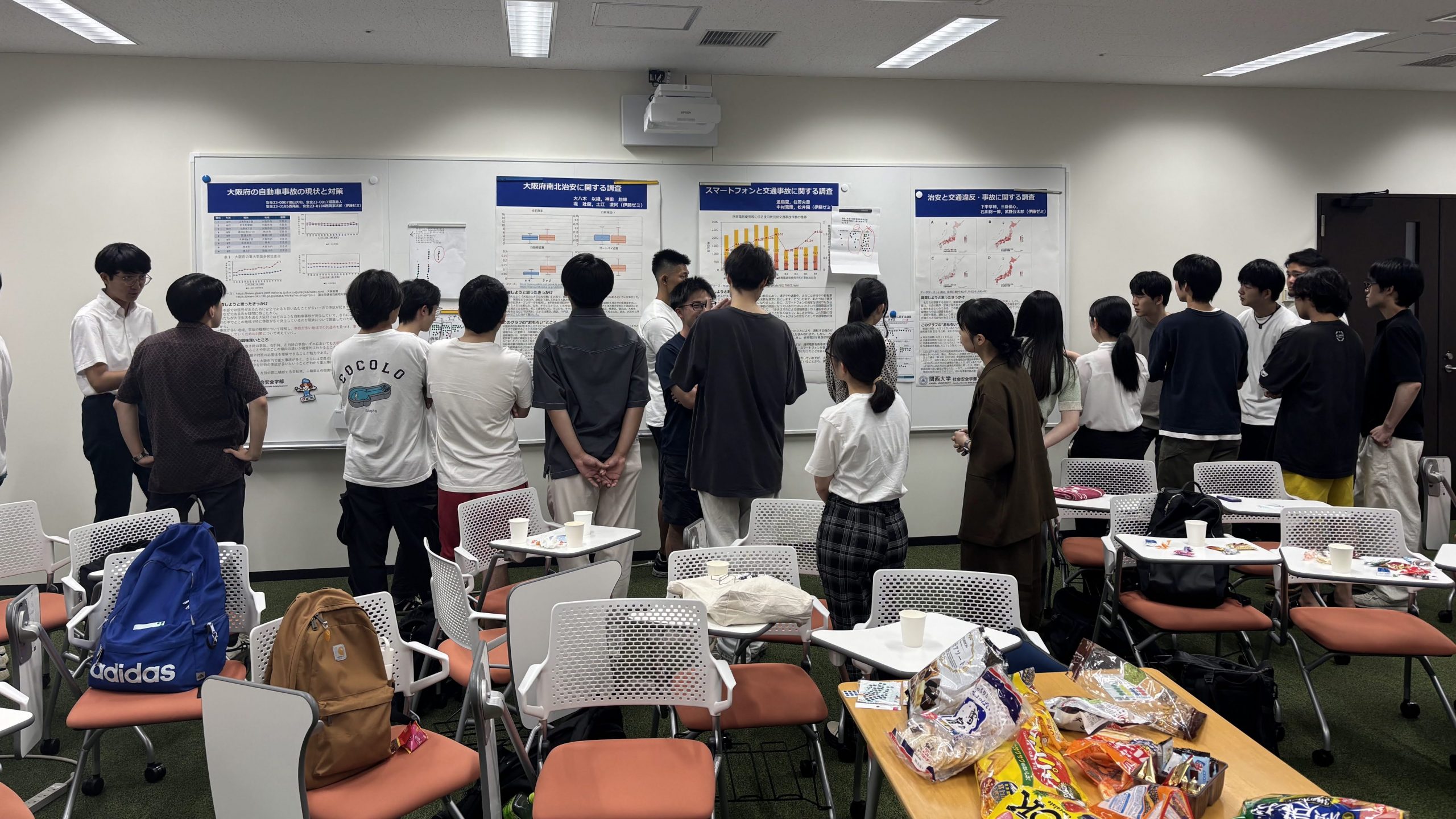

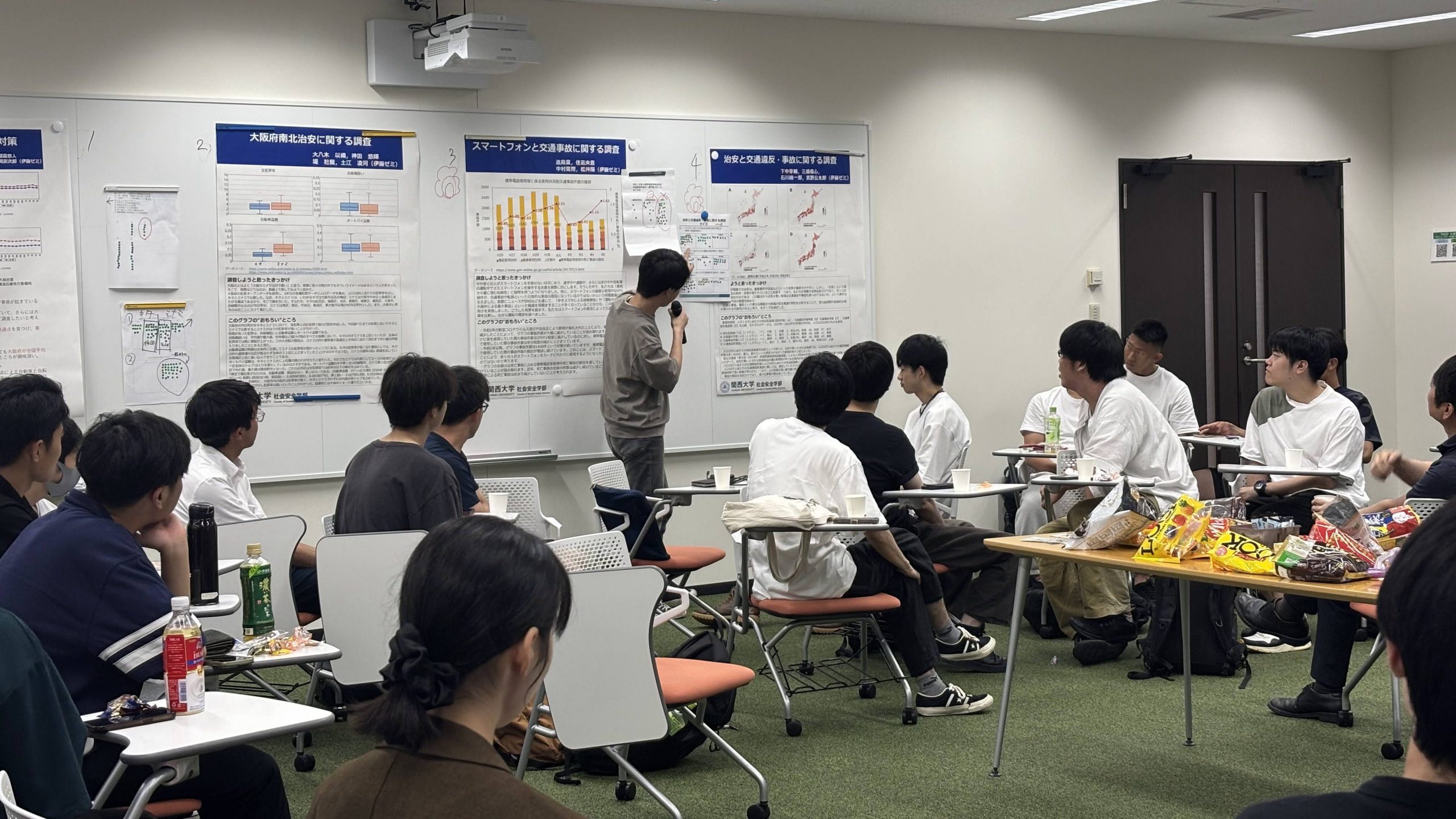

2025年7月2日(水),伊藤ゼミ(交通事故),福井ゼミ(医療・疫学),奥村ゼミ(防災減災)の3ゼミ合同で,「データで見る社会安全学」をテーマとした交流イベントを開催しました.

各ゼミの学生たちは,自分たちの研究分野に関連したクイズを企画しました.また,クイズの答えを理解する手がかりとしてポスターを制作し,参加者に解説を行いました.

テーマは異なっても,「知りたいと思うこと」「面白いと思ってもらえること」をどう提示するかは共通の課題です.価値観が多様化する今,多くの人に面白いと思ってもらえることもあれば,少数でも誰かの関心を深く引くこともあります.その両方に意義があることを,学生たちは体験を通じて学びました.

当日は軽食やコーヒーなどの飲み物を用意し,リラックスしながら知的な交流を楽しめる雰囲気づくりを行いました.写真からも,笑顔と熱心な議論が交差する様子をご覧いただけます.

また,当日行った参加者による「なるほど投票」では,多くの参加者から「なるほど」や「意外だった」と評価されたクイズとポスターとして,次の6件が選ばれました.皆さんもクイズに挑戦してみてください.

「スマートフォンと交通事故に関する調査」by 追鳥・住若央・中村・松井(伊藤ゼミ)

Q.令和5年度の携帯電話使用状況別交通事故件数が一番件数が多いのはどれか?

①通話使用目的(携帯電話等),②画像使用目的(携帯電話等),③注視中(カーナビ等)

「治安と交通違反・事故に関する調査」by 下中・三盛・石川・武野(伊藤ゼミ)

Q1. 人口10万人あたりの刑法犯総数(認知件数)が一番多い都道府県は?

①大阪府,②愛知県,③沖縄県

Q2. 人口10万人あたりの交通違反検挙数が一番多い都道府県は?

①福岡県,②富山県,③群馬県

Q3. 人口10万人あたりの交通事故死者数が一番多い都道府県は?

①大阪府,②香川県,③島根県

※ 刑法犯総数,交通違反検挙数,交通事故死傷者数は2020〜2022年の平均値,人口は2022年のデータを使用.

「日本における急傾斜地崩壊危険地域の分布図」by 楠野(福井ゼミ)

Q1. 日本の約何割が山地でしょう?(領海を含まない)

①2割,②5割,③6割,④7割

Q2. 急傾斜地崩壊危険地域の数1位はどこでしょう?

①北海道,②東京,③長野,④広島

「小学生の体力テストに関する調査」by 西尾(福井ゼミ)

Q. (子供の運動能力とある指標の関連を見るグラフを示した上で)実線が20mシャトルランの平均回数を表すとき,点線のグラフは何を表しているでしょうか?

①スポーツクラブに所属している,②運動が好き,③1週間の運動時間

「令和6年能登半島地震の学校再開はどれくらい?」by 金澤・津田・南(奥村ゼミ)

Q. 令和6年能登半島地震において,どれくらいで学校再開できたと思いますか?

条件:対象は珠洲市・能登町・輪島市・穴水町の小中高37校

通学半数(2/3)の再開を「学校再開」として判定

オンラインでの授業開始も学校再開に含める

①1週間,②2週間,③3週間,④1ヶ月,⑤2ヶ月,⑥3ヶ月,⑦それ以上

「大雨注意報・警報の発表と死者・行方不明者の関係に関する調査」by 北島・西井・山上・石井(奥村ゼミ)

Q. ここ10年間,大雨注意報・警報が発表された際に死者・行方不明者が出た年数は何年でしょう?(大阪府の6月に限定)

①0年,②2年,③4年,④6年

学生たちが高く評価した理由は,以下の6タイプに分類されました.

① 意外性(思い込みとのギャップ):想定と違った事実や結果に驚き(19件)

・高速衝突が多くないのは意外だった

・スマホをチラ見した方が事故が多い

・香川・高知の事故率が高くて驚いた

② 身近さ・関心(自分ごととして関心を持てた):自分の生活や経験と関係(10件)

・運転免許を取ろうとしているので興味深かった

・能登地震の被災経験から共感できた

・子どもに興味があるためタイトルに惹かれた

③ 納得感・明快さ(わかりやすさ、構成の巧みさ):説明やグラフが明確で納得できた(10件)

・グラフが見やすくて理解しやすかった

・文章が読みやすかった

・具体的な説明がよかった

④ 知識・理解の広がり(学びや新視点の獲得):社会構造や背景理解につながった(10件)

・教育制度の質に関する新発見があった

・治安の測り方に考えさせられた

・貧困と教育の関係に新たな視点

⑤ ユニークさ・独自性(他にない切り口):視点が斬新・新鮮だった(7件)

・斜面と県別災害の関連性は珍しい視点

・学校再開に着目した切り口が面白い

・備蓄率に関するテーマが独自

⑥ 構成・演出の工夫(発表の技術や演出):クイズや語り口などの工夫が良かった(9件)

・クイズのひっかけの質が高い

・説明が熱くて引き込まれた

・東日本大震災との比較が面白かった