2025年5月,阪神・淡路大震災から30年の節目にあたり,神戸市を舞台に第6回アジア都市防災会議(ACUDR:Asian Conference on Urban Disaster Reduction)が開催されました.本会議は,アジア各国の関連学会が連携し,都市の災害リスク軽減に関する知見と経験を広く共有することを目的として,2012年に始まった国際的な枠組みです.(参考:6ACUDR HP)

今回は「長期復興を超えて――阪神・淡路大震災30年の教訓から学ぶ」というテーマのもと,復興の成果と課題を振り返りながら,持続可能性やレジリエンス,そして次世代への知の継承について議論が交わされました.単なる記憶の保存ではなく,これからの防災・減災をより良くしていくための道筋を世界とともに描く場として,研究者だけでなく,多様な実務者や地域の関係者が集いました.

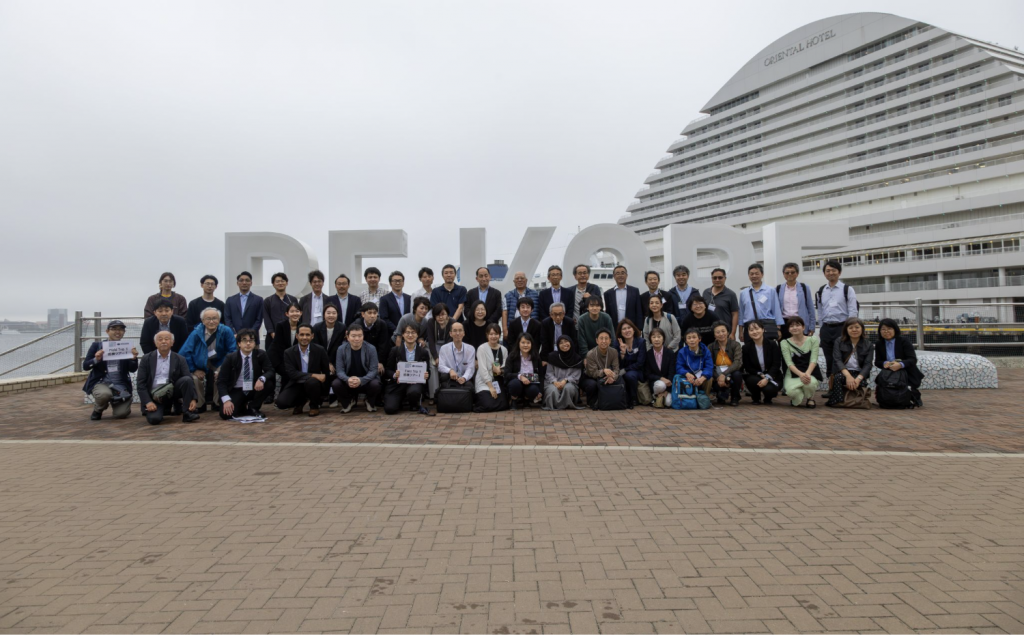

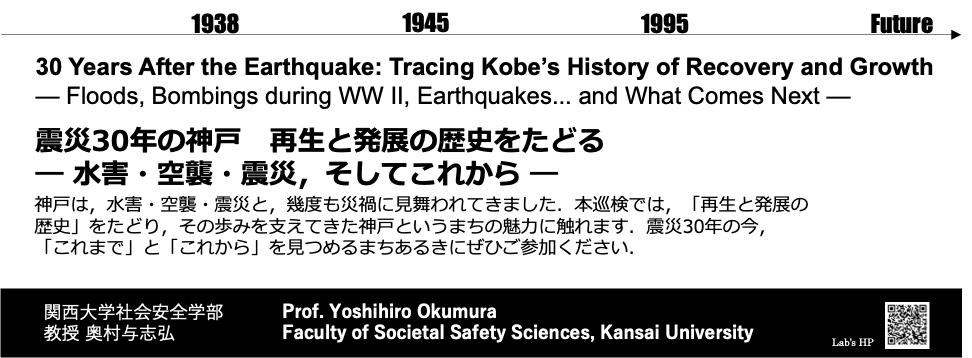

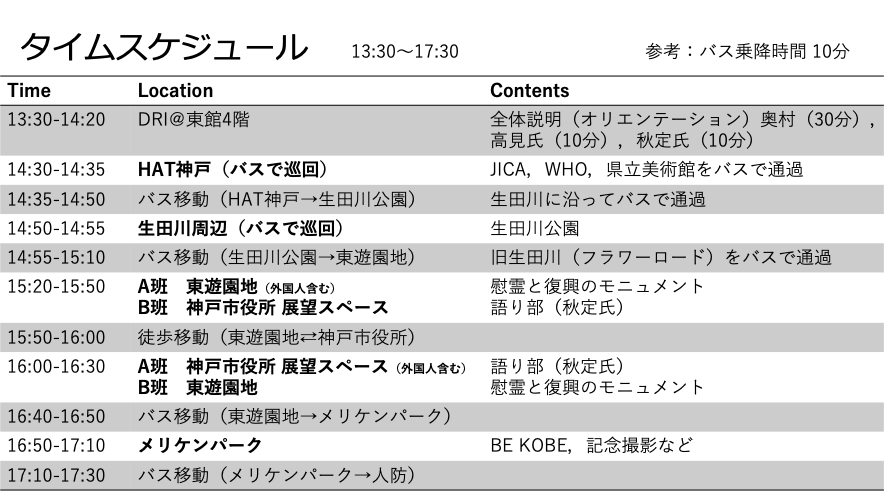

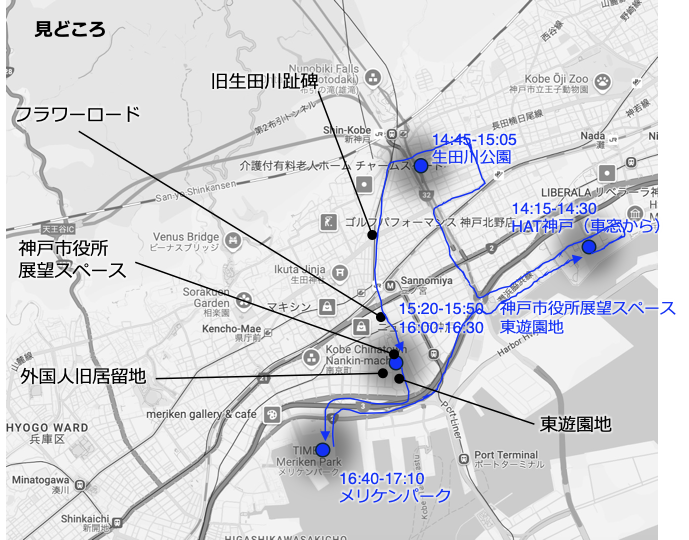

私は本会議において,神戸のまちを実際に歩きながらその再生と発展の歩みをたどる巡見(フィールドワーク)を企画・運営しました.神戸は,水害・空襲・震災と,幾度にもわたる災禍に見舞われてきた都市です.本巡見では,そうした歴史の積み重ねの中で育まれてきた「再び立ち上がる力」に注目し,「再生と発展を繰り返すKOBEの強みとは?」という問いを参加者と共有しました.

このページでは,実際に巡ったルートを紹介するとともに,参加者の視点から浮かび上がった神戸の魅力や特性を紹介します.震災30年の今,この報告が,みなさん自身の問いや気づきを深める契機となれば幸いです.

1938年の阪神大水害,1945年の神戸空襲,1995年の阪神・淡路大震災という三つの災禍を経て,神戸はそのたびに再生と発展を遂げてきた.今回の巡見では,この都市の「再び立ち上がる力」に目を向け,その背景にある地域の特性や人々の営みに触れた.

Having experienced three major disasters—the Hanshin Flood in 1938, the Kobe Air Raids in 1945, and the Great Hanshin-Awaji Earthquake in 1995—Kobe has repeatedly recovered and developed.

This field visit focused on the city’s ability to “rise again,” exploring the regional characteristics and human activities that have supported its resilience.

総括

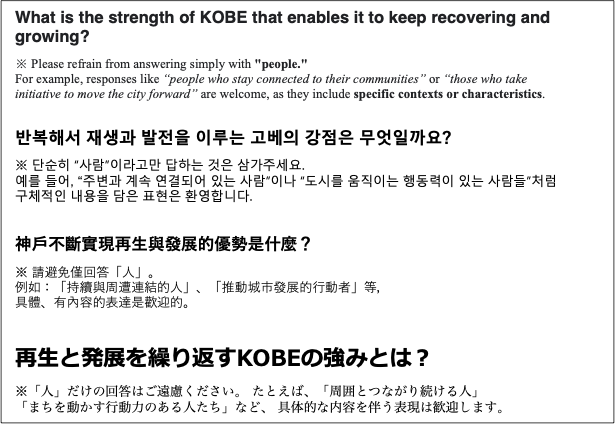

今回の巡検では、「再生と発展を繰り返すKOBEの強みとは?」という問いを出発点に、神戸の過去と現在をたどりながら、それぞれの視点でその強みについて考え、言葉にしてもらうことをめざしました。

寄せられた回答には、山と海に囲まれた地理的条件や港湾都市としての国際性、災害からの回復経験、市民の行動力やまちへの誇りといった、神戸のさまざまな側面への着目が見られました。これらの答えは、神戸という都市がもつ「強み」が一つの要素で語りきれるものではなく、多様な観点から捉えうる存在であることをあらためて示しています。

なお今回は、「神戸の強みは“人”です」といった抽象的な表現は避けていただくようお願いしました。その結果、参加者の回答には、「どのような人の営みが、どのような場面で重要な役割を果たしていたか」、あるいは「そうした人々を育んできた神戸の特徴とは何か」といった視点での記述が多く見られました。「人」という言葉だけでは、どの都市にも共通してあてはまり得るものです。しかし、神戸という都市がなぜ再生と発展を繰り返すことができたのかを深く考えるうえでは、その「人」の具体的なあり方や、それを支えてきた環境への理解が不可欠です。そうした問いに向き合いながら、一人ひとりが自身の視点から丁寧に考えを表してくださったことに、あらためて敬意を表したいと思います。

この取り組みは、神戸の強みを定義づけたり、検証したりするものではありません。むしろ、「なぜこのまちは何度も立ち上がることができたのか?」という問いを共有し、共に歩き、語り、考えることで、それぞれが見出した多様な視点を持ち寄り、分かち合う時間をつくること自体に意義があったと言えるでしょう。集まった答えの数々は、神戸という都市を多面的に見つめ直すための手がかりであり、今後に向けた思考の土台となるものです。

「再生と発展を繰り返すKOBEの強みとは?」【巡検前】

「再生と発展を繰り返すKOBEの強みとは?」という問いに対して、巡検前の段階で参加者が寄せた回答からは、神戸という都市をめぐる捉え方の多様性がうかがえた。

具体的には、「山と海に囲まれた特徴的な地形」や「交通の結節点としての立地」に加えて、「開港以来の国際都市としての歩み」や「外国文化を柔軟に受け入れてきた風土」など、地理的な特性と立地条件および港湾都市としての特性と国際性に注目した回答が多く見られた。これらは、神戸が都市として成立し、再生や発展を遂げてきた背景を、物理的・空間的な側面から捉えようとする姿勢の表れといえる。

一方で、「災害の経験を教訓に変えてきたこと」や「再び立ち上がる力(レジリエンス)」といった、災害の経験と回復力(レジリエンス)に着目する回答も少なくなかった。また、「市民の主体性」や「対話を重ねる文化」、「挑戦する人を応援する風土」など、市民の文化・つながり・行動力を評価する声も目立った。さらに、「神戸を好き」「住みたいと思えるまち」といった、神戸に対する愛着・誇りを表す記述も散見され、感情的な結びつきがまちの強みと捉えられていたことがうかがえる。これらの回答群は、神戸の特徴を、社会的・心理的な側面から捉えようとする姿勢を反映している。

もっとも、これらの回答はあくまで、巡検前の時点で参加者が抱いていた主観的な認識を示したものであり、神戸という都市が実際に持つ強みを実証するものではない。ただし、こうした多様な視点からの回答を通じて明らかになったのは、神戸という都市が、地形や都市構造といった外面的条件に加え、人びとの行動や価値観、感情的なつながりといった内面的な側面からも語られうる存在であるということである。それは、今後の学びや気づきにつながる出発点として、貴重な意味を持っている。

参加者一人ひとりの回答

1. 地理的な特性と立地条件(11件)

山と海に囲まれた地形/交通の便/他都市への接続性

- 海と山に挟まれた地形で、観光資源も豊か。住みたいと思えるまちである。

- 海と山が近く、居住可能な平地が少ないため、人口が集中しやすい。

- 山と港が近く、美しく変化に富むコンパクトな地形で、人との出会いや商いが盛ん。

- 美しい海と六甲山に囲まれ、無秩序に拡大できないが、その分まとまりのある都市が形成されている。

- 日本の国土軸上に位置し、海岸線と山地が近いという地理的優位性がある。

- 京都や大阪、広島、九州へとつながる交通の要衝にある。

- 京都・大阪に近接し、都市間のアクセスが良い。

- 平清盛の時代から続く、水辺と六甲山麓に挟まれた立地が歴史の中での競争心を育んだ。

- 港町であること、大阪にも近いこと。

- 地理的条件と産業構造がうまく噛み合っている。

- 交通の利便性が高い。

2.港湾都市としての特性と国際性(10件)

神戸港/貿易・物流/異文化受容/港町としての性格

- 大きな港がある。

- 神戸港という国際港が存在し、物流や人の流れの拠点となっている。

- 幕末の開港を契機に発展した歴史的背景がある。

- 海外との関係が深く、国際的なつながりと協調の精神がある。

- 港を通じて人やものを受け入れてきた文化が根付いている。

- 外国に開かれた歴史があり、新しいものを積極的に取り入れる風土がある。

- 港の機能が保たれていたからこそ、災害からの産業復興が可能だった。

- 海外からの変化を受け入れる柔軟なまちである。

- 京都・大阪に近く、人口流動性が高い港まちである。

- 港町としての気質が市民に根づいている。

3.災害の経験と回復力(レジリエンス)(7件)

経験を活かす/教訓に学ぶ/再び立ち上がる力

- 災害の経験から教訓を得て、まちづくりに活かしている。

- 幾度もの災禍が神戸の発展につながっている。失敗から学び、成長している。

- 災害からの回復力(レジリエンス)がある。

- 神戸は「レジリエンス・シティ」である。

- 災害からの経験や回復、レジリエントなインフラが整っている。

- 「もう一度ここでやっていこう」と思わせるまちの魅力が、再生の原動力となっている。

- 市民の神戸への愛が、再びまちを築き直す力になっている。

4.市民の文化・つながり・行動力(7件)

主体性/対話文化/自分ごと化/市民性

- 市民同士が対話を重ねる文化がある。

- 物事を自分ごととして捉える市民が多い。

- 挑戦する人を応援する文化が根づいている。

- 多様な環境や人々のつながりが、まちの多様性と活力を支えている。

- 地形や都市構造が、市民の主体性を育んできた。

- ゆるやかでしなやかな人のつながりが形成されている。

- 災害への関心や共感を持つ市民が多い。

5.神戸に対する愛着・誇り(6件)

地元愛/ブランド意識/「住みたい」と思わせる雰囲気

- 神戸のことを好きな人が多い。

- 地元を愛し、支え合おうとする市民の心がある。

- 神戸を愛し、決して諦めない人々がいる。

- 「神戸」というブランドに対する関係者の強い誇りがある。

- 地元への愛着がまちの力になっている。

- 神戸にずっと住みたいと思う人がいる。

6.その他(1件)

- ガード下の雰囲気がよい。(→文化的特色や景観に関する評価)

「再生と発展を繰り返すKOBEの強みとは?」【巡検前】

巡検を経た後、参加者の回答には、神戸という都市に対する理解がより立体的になっている様子が見られた。引き続き「再生と発展を繰り返すKOBEの強みとは?」という問いに向き合う中で、視点の深まりや、実地の経験を通じた再解釈が表れていた。

まず、「山と海に囲まれた立地」「産業や港の存在」といった物理的・空間的な側面への言及は、巡検前と同様に多く見られたが、それらが「歴史」や「人」と結びつけられて語られた。「地理的条件が良いところは、何度でも再生と発展を繰り返す」といった声には、都市の再構築力を内在的に捉える視点が感じられる。

一方、「BE KOBE」という象徴的な言葉に触発されてか、「人を想う心」「地域への優しさ」「面白がろうとする気持ち」など、社会的・心理的な側面に重きを置いた回答が増えていた。被災地の経験に過度にとらわれず、それを次の世代につなごうとする思いや、柔軟に対応しようとする姿勢が印象的に語られており、「人の力」がより具体的な行動や感情のかたちで表現されていたのが特徴的である。

また、変化し続ける都市としての神戸を「住んでいて楽しい」「バイタリティのあるまち」と捉え、個人の生活や感情のレベルで共鳴している回答も見られた。加えて、「特に印象は変わらなかったが、神戸人としてのプライドを感じた」といった、新たな気づきは明言されなくとも、静かに内面に影響が及んでいることを示唆する反応もあった。

こうした回答の変化は、巡検によって参加者が神戸のまちに触れ、都市の強みを場所と人との交差点として再認識したことの表れとも言える。回答そのものが都市の本質を証明するわけではないが、実地での経験を通して、神戸をめぐる思考がより統合的で実感を伴うものになっている様子がうかがえる。

参加者一人ひとりの回答

1. 地理的な特性と立地条件(1件)

地形/山と海

• 海と山に囲まれ、歴史と人が共にあるまち。

2.港湾都市としての特性と国際性(2件)

神戸港/物流/異文化受容/外からの人・情報を受け入れる力

• 良好な立地と、外から人を受け入れる力がある。

• 港の存在と地理条件が再生と発展を可能にしている。

3.災害の経験と回復力(レジリエンス)(4件)

災害の教訓/レジリエンス/変化と適応/前向きな回復力

• 神戸は歴史を学び、常に変化し続けている。

• 人々は柔軟に対応し、災害時にも解決に向けて行動できる力がある。

• 神戸のレジリエンスは印象的で、新たな世代に影響を与えている。

• 過去の教訓を大切にしながらも、過度にこだわらない姿勢がある。

4.市民の文化・つながり・行動力(4件)

市民の柔軟性/共感・思いやり/行動力/挑戦と好奇心

• ピンチをチャンスに変えようとする前向きな人々がいる。

• 人・地域・街を思いやる心が、つながりと優しさを生んでいる。

• 柔軟な対応力と、次世代への思いを持つ人がいる。

• 物事を面白がる心を持つ人々がいる。

5.神戸に対する愛着・誇り(4件)

地元愛/まちへの共感/誇り/楽しさ・住みよさ

• 印象は大きく変わらなかったが、神戸人としての誇りを感じた。

• 住んでいて楽しいまちであり、変化し続ける活力がある。

• 神戸を愛し、諦めずに頑張る人がいる。

• 良い立地と誇りを持った市民・職員の存在が強み。

文責:奥村与志弘(関西大学,ACUDR実行委員 巡検担当)