学生ブログを閲覧している皆様,こんにちは!奥村ゼミM2の高橋です.

先日,10/31に2014年広島県土砂災害の被災現場を視察調査しました.奥村ゼミからは奥村先生,M2山崎・高橋,M1八木・李,B4久世・前田の7名が参加しました.他には一井ゼミや小山ゼミの方々も参加されていました.なお,今回の視察調査には中電技術コンサルタント株式会社様のご協力を頂きました.

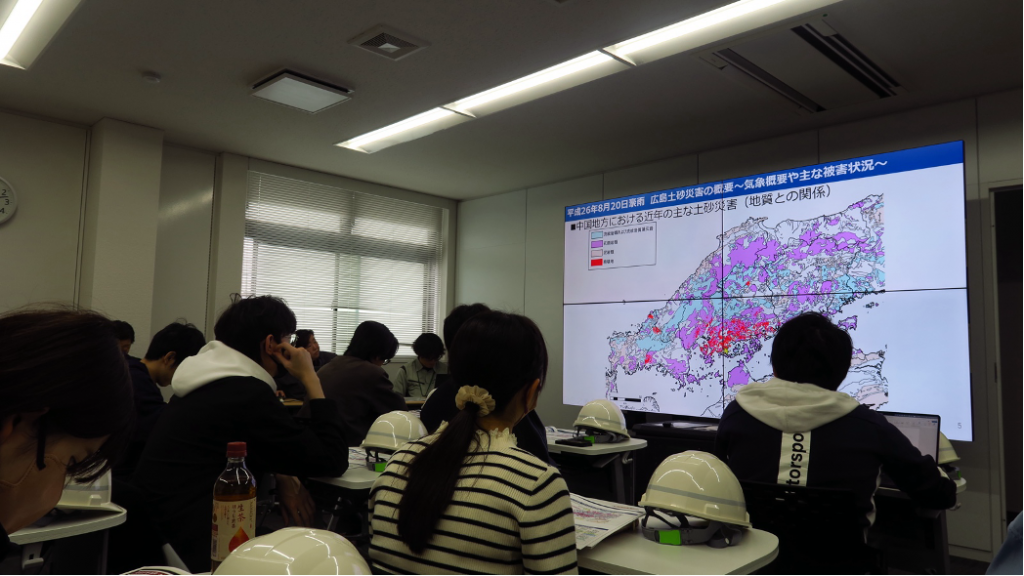

今回は日帰りなので,朝から新幹線で広島駅へ向かいました.集合時間まで余裕があったので,折角であれば,と広島お好み焼きを頂きました.その後は集合場所から車でCECの本社まで移動し,土木コンサルの業務紹介も絡めつつ2014年の広島県土砂災害についての説明を受けました.近年の中国地方における土砂災害は,花崗岩質の地質を有する場所が多く.累加雨量200mm,時間雨量60mm以上で土石流災害が発生する等の解説があり,大変勉強になりました.

その後,被害のあった安佐南区八木地区まで移動し,広島市豪雨災害伝承館で情報収集しました(館内は撮影禁止でした).自分が避難に関する研究を行っていることもあり,証言記録の映像や災害発生前〜後までのタイムラインに関する展示は大変興味深かったです.豪雨災害,とりわけ土石流などの土砂災害は「これは逃げないと」と思ってからの避難できる猶予時間が大変短いように感じました.津波災害とはまた違った特徴があり,“避難”と一口に言っても,それぞれ異なるアプローチが求められます.が,やはりベースとして「事前にいかに避難させる(する)仕組みが作れるか」ということが重要なのはどれも共通だなと考えます.

広島市豪雨災害伝承館での情報収集の後は,現地に作られた砂防堰堤の見学を行いました.現地に作られた砂防堰堤は不透過型といって,上流に土砂が貯まるタイプです.見学にあたって管理用通路を通りましたが,実はこの通路は溜まった土砂を取り除いて運ぶときのためのものです.写真だとそれほどでもありませんが,実際には18%の勾配があり,徒歩でもかなりキツいレベルの傾斜でした.砂防堰堤の下流面には化粧型枠が使われており,景観に配慮されています.CECの方いわく,時間が経って自然に馴染んできたとのことでした.

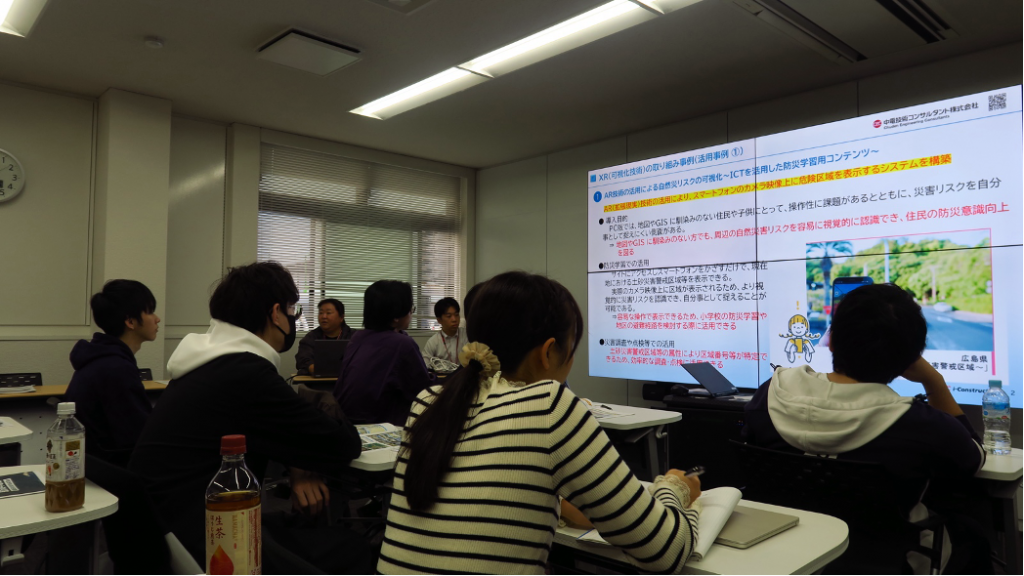

視察調査終了後は,CEC本社へ戻って補足説明と意見交換会が行われました.3Dデータの活用方法について,というトピックでかなり盛り上がりました.今のところは維持点検に使えないか,という点で検討が行われているそうです.個人的には,設計段階での活用(景観やデザインの検討など)にかなり期待したいところです.

意見交換会後は,懇親会へ!ちなみに,懇親会のお店のセッティングは奥村ゼミ卒業生である石田さん(現CEC社員)が行われたとのことでした.懇親会では学部生・院生・社会人交わって,ざっくばらんに色々なことを話されていました.実は来年から筆者(M2高橋)もある土木コンサルタントの会社に就職することとなり,その辺を色々とお伺いすることが出来ました.

やはりこうして防災・減災の最前線を見られることは大変勉強になります.来年からは学生の側ではなく社会人の側から防災・減災に触れることとなりますが,このような機会で得た知見を余すことなく活かしていければ,と思います.

余談ですが,今度は水の溜まっている方のダムが見学できるといいですね…!