こんにちは!奥村ゼミの久世真侑子です。

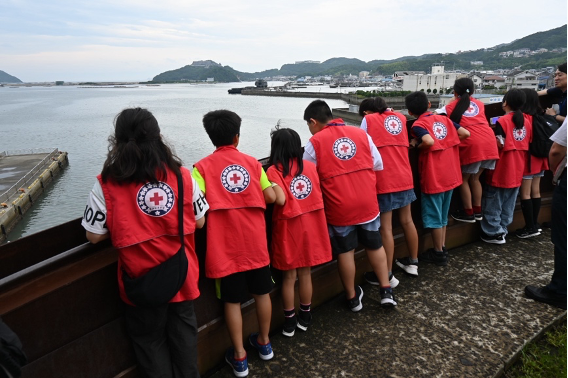

私たちは、2024年9月に発行された「子ども新聞プロジェクト」(朝日新聞社発行)の活動に、サポートスタッフとして参加しました。このプロジェクトは、日本赤十字社 青少年赤十字の取り組みのひとつです。子ども記者たちが、さまざまな場所での取材を通じて学び、自ら新聞記事を書き上げていきます。

今回のプロジェクトには、愛知県と岐阜県に住む小学6年生9人が参加してくれました。それぞれ異なる学校・地域から集まった子どもたちが、初めて顔を合わせ、ともに新聞づくりに取り組む姿はとても新鮮で、地域を越えた協働の可能性を感じさせてくれました。

この記事では、6月23日(日)に行われた南あわじ市での3つの取材先――南あわじ市危機管理部危機管理課の沖さん、福良まちづくり推進協議会会長の原さん――での活動についてご紹介します。 (参考)取材1日目はこちら,2日目はこちら

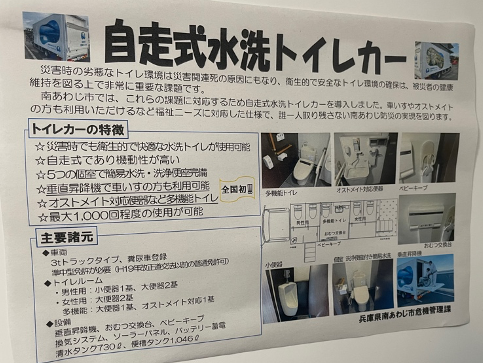

1.南あわじ市の防災の取組み:能登半島へのトイレカー派遣

南あわじ市では、2024年1月1日に発生した能登半島地震に対し、トイレカーの派遣を行いました。市は2020年にトイレカーを導入しており、今回が初の災害現場への派遣でした。それ以前は、スポーツイベントや防災訓練などで使用されていたそうです。トイレカーの特徴は、水洗・自走式であることに加え、洗浄・暖房機能付きの水洗洋式便座を備えている点です。垂直昇降機を備えているため車椅子利用者にも対応し、男女別の仕様になっています。また、大きなタンクを搭載しており、汲み取りなしで約1000回使用できるとのことでした。南あわじ市はさまざまな市町村とトイレカー協定を結んでおり、災害時にはトイレカーの支援をしあうことになっているのだそうです。

▶私は、今までの生活でトイレカーに出会ったことはないですが、普段からスポーツイベント等で身近なものになっていれば災害時にも安心して使えるものになるのではないかなと感じました.

(2024/1/15に珠洲市で奥村先生が撮影)

(2024/1/15に珠洲市で奥村先生が撮影)

2.南あわじ市の防災の取組み:収穫用コンテナを活用したコンテナベッド

南あわじ市は、たまねぎ収穫用のコンテナを活用した簡易ベッドを考案しています。これは、避難所で高齢者や体が不自由な人が床で寝る負担を減らし、エコノミークラス症候群を予防するための工夫です。南海トラフ巨大地震では、市内で約9000人の避難者が出ると想定されている一方で、備蓄ベッドは約500台にとどまっており、物流も不確実です。そのため、市内の農協が保有する約55万ケースの収穫用コンテナを活用し、10個を組み合わせて段ボールや毛布を敷くことで簡易ベッドとする計画が立てられています。これにより、最大約5万人分の簡易ベッドを確保できるそうです。

▶避難所の環境を整える際に、地域に根差した資源を活用することは、その地域の魅力や強みにもつながると感じました。災害時だけでなく、平時の地域価値の向上にも寄与する工夫だと思います。

3.日本一の防災まちづくりを目指す福良地区

福良は、南海トラフ巨大地震が発生した場合、県内最大の被害が想定されているまちです。これまでにも様々な訓練を重ねてきており、特に東日本大震災以降は“想定外”が起こらないよう、より高い津波が来ると想定して備えを続けているとのことでした。朝4〜5時の早朝訓練や、夜8〜9時の夜間訓練も行っているとお聞きしました。また、福良は「観光」と「漁業」のまちという特色があり、観光客も巻き込んで防災を考える取り組みを進めていきたいという思いがあるそうです。

▶地元住民だけでなく、観光で訪れる方々も含めた防災のあり方を考える視点に、まちの未来を守る真剣な姿勢を感じました。

こういう看板はついつい写真を撮ってしまいます

4.うずしおクルーズで見る福良の防潮堤

取材とワークショップがすべて終わったあと、うずしおクルーズに乗船しました。船の上からは、福良地区に整備された防潮堤を、陸と海の境目に沿って眺めることができました。この防潮堤は、国が海の高さの基準としている「標準水位(TP)」から2.95メートルの高さに設計されています。ふだん陸側からでは確認しづらいその全体像を、海側からしっかり見ることができ、まちの防災インフラのスケールや配置の工夫を体感する貴重な機会となりました。

おわりに

子ども新聞プロジェクトに参加して、とても印象に残っている場面があります。それは取材1日目の講義で、奥村先生が「南海トラフで亡くなる人をなくしたいと思いませんか?」という問いかけをしたときです。子ども記者のみんながとても元気に「なくしたい!!」と声を揃えて答えていたのが心に残りました。

子ども記者のみんなが目を光らせて思い描いていたような未来が、本当に訪れるように。私たちも、その未来をつくる一人として、できることを見つけて動いていきたいと感じました。