こんにちは!奥村ゼミ3回生の飯田と山形です。

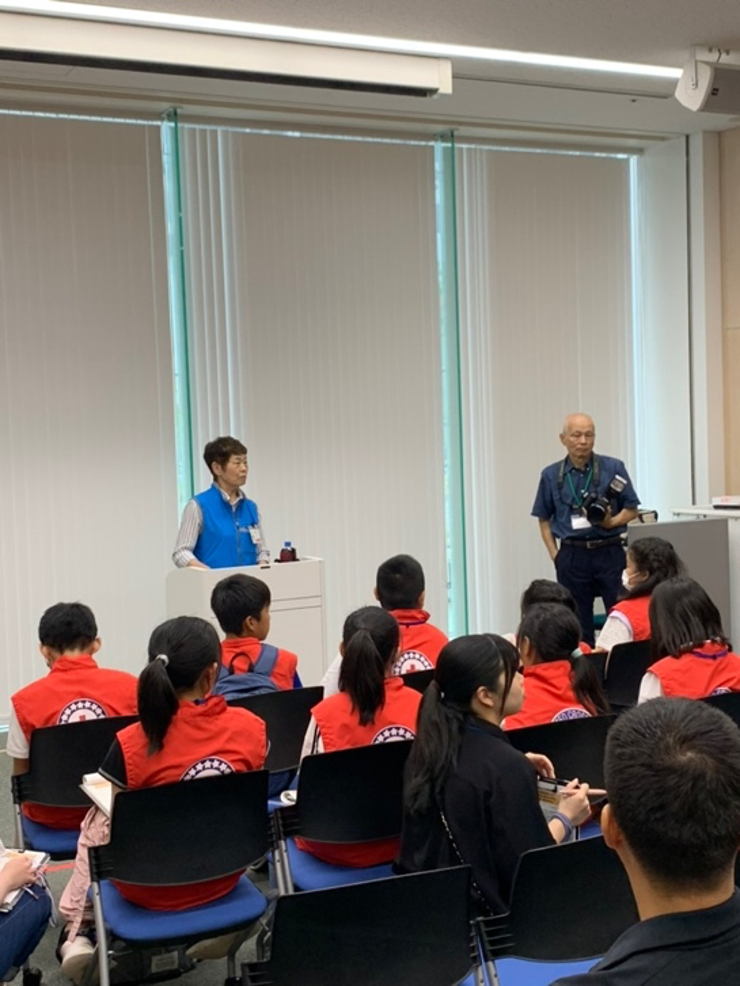

私たちは、2024年9月に発行された「子ども新聞プロジェクト」(朝日新聞社発行)の活動に、サポートスタッフとして参加しました。このプロジェクトは、日本赤十字社 青少年赤十字の取り組みのひとつです。子ども記者たちが、さまざまな場所での取材を通じて学び、自ら新聞記事を書き上げていきます。

今回のプロジェクトには、愛知県と岐阜県に住む小学6年生9人が参加してくれました。それぞれ異なる学校・地域から集まった子どもたちが、初めて顔を合わせ、ともに新聞づくりに取り組む姿はとても新鮮で、地域を越えた協働の可能性を感じさせてくれました。

この記事では、6月22日(土)に行われた3つの取材先――エレコム株式会社(大阪本社)、人と防災未来センター(神戸市中央区)、金山製麺所(南あわじ市)――での活動についてご紹介します。 (参考)取材1日目はこちら,取材3日目はこちら

1.エレコム株式会社の支援と「フェーズフリー」商品

最初に訪問したのは、大阪に本社を構えるエレコム株式会社さんです。ここでは、2024年1月に発生した能登半島地震での支援活動についてお話を伺いました。エレコムさんは、被災地に約2,000個のモバイルバッテリーを提供しましたが、その過程にはさまざまな困難があったそうです。中には、自治体の受け入れが食料や衣類を優先していたためバッテリーが受け入れてもらえなかったケースや、被災地へつながる道路が寸断されており、輸送手段が確保できなかったという課題もあったそうです。

▶災害時、行政だけではなく民間企業の支援が地域の復旧・復興に大きく貢献していることを、私たちは現場の声から実感することができました。

次に紹介されたのは、エレコムさんが開発・販売している「フェーズフリー商品」です。これは、平時(普段の生活)でも使える一方で、災害などの非常時にも役立つ製品のことを指します。たとえば、枕元に置いておけるライトは、普段は読書灯として、非常時には懐中電灯やスマホの充電器としても使える優れものです。他にも、ランタンと笛が一体化した防災アイテムや、アウトドアにも使えるソーラーパネルなど、多機能で実用的な商品が多数紹介されました。子ども記者たちも、実物を見たり触れたりしながら興味津々の様子でした。

▶一つで何役もこなせるフェーズフリー商品は、限られたスペースの中に備蓄品を収める必要がある防災バッグにぴったりです。こうした工夫が、日常生活と災害への備えをつなぐ大切な視点だと感じました。

2.人と防災未来センターで「記憶」と出会う

次に訪れたのは、神戸市の人と防災未来センターです。ここでは、語り部の秦さんから、阪神・淡路大震災での被災体験をお聞きしました。地震発生直後、自宅から外に出ようとした秦さんは、部屋に散乱した家具に阻まれ、裸足で歩くのは危険な状態だったそうです。そんな時、様子を見に来てくれた近所に住む息子さんが靴を持ってきてくれたというエピソードがとても印象に残りました。

▶私たちもこの話から、就寝中の災害に備えて寝室に靴を置いておく大切さを改めて感じました。こうしたリアルな体験談が、防災行動への気づきを与えてくれます。

その後、施設内を見学しました。まずは「1.17シアター」で、阪神・淡路大震災の揺れの再現映像を体験。子ども記者だけでなく、私たち大学生もその迫力に圧倒されました。震災の記録フロアでは、被災物や当時の資料などを見学しました。中でも潰れた看板を見た子ども記者が「これが本当に看板だったの?」と驚く場面が印象的でした。

▶実物に触れることで、記憶に残る学びが生まれ、”災害を忘れない”という意識が自然と育まれていくのだと感じました。

3.金山製麺所と「備える食」の現場

この日,最後に訪れたのは、南あわじ市にある金山製麺所さんです。南あわじ市では、非常食として約3万2千食分のそうめんが備蓄されています。そうめんは、長期保存が可能で(約4年)、茹で汁も何度も使い回しができるため、非常時に適した食品です。実際に備蓄用のそうめんを見せていただくと、箱に想像以上の量が詰められており、子ども記者たちは目を丸くしていました。

その後は、茹でる前のそうめん「生そうめん」を試食する機会もあり、「塩辛い」「思ったより美味しい」といった感想が飛び交いました。私もいただきましたが、少し塩辛く感じられましたが、食べられなくはないと思いました。さらに、「ひねもの(古物)」と呼ばれる熟成そうめんもご紹介いただきました。こちらはコシと風味が際立っていてとても美味しかったです。

▶「保存できるだけでなく、美味しい」という点は、防災食のイメージを大きく変えるものでした。子ども記者たちにとっても、「備えながら楽しむ」という新たな視点が生まれたように思います。

おわりに

今回の活動を通じて、私たちは「防災は特別なことではなく、日常の中にある」ということを改めて実感しました。そして、民間企業の支援、防災の記憶の継承、非常食の備蓄といったさまざまな角度から「防災」に触れることで、学びの幅がぐんと広がりました。

このような貴重な体験の場に立ち会えたことを嬉しく思います。今後も機会があれば、こうした取り組みに積極的に関わっていきたいと感じています。