こんにちは!奥村ゼミ3回生の松本たひろです。

私たちは、2024年9月の新聞発行を目指して進められた「子ども新聞プロジェクト」(朝日新聞社発行)に、サポートスタッフとして参加しました。このプロジェクトは、日本赤十字社 青少年赤十字の取り組みのひとつです。子ども記者たちが、取材・執筆・編集に挑戦しながら、自分たちで新聞を作り上げていきます。

今回のプロジェクトには、愛知県と岐阜県に住む小学6年生9人が参加してくれました。それぞれ異なる学校・地域から集まった子どもたちが、初めて顔を合わせ、ともに新聞づくりに取り組む姿はとても新鮮で、地域を越えた協働の可能性を感じさせてくれました。

この記事では、その取り組みの初日となった2024年6月15日(土)の活動について、当日の様子や私自身の気づきを交えて報告します。(参考)取材2日目はこちら,取材3日目はこちら

1.はじまり――緊張と期待のスタート

朝10時、名古屋の朝日新聞社ビルに子ども記者たちが集まりました。取材は午後2時30分から始まる予定で、それまでに自己紹介や取材方法の説明、新聞づくりの担当決めなどを行いました。

▶最初は子どもたちも緊張した面持ちでしたが、最初の休憩時間にはすっかり打ち解け、初対面とは思えないほど明るく会話するようになっていて、私自身とても驚きました。

2.防災の学び――奥村教授の講義

昼食をとった後は、奥村教授による防災に関するレクチャーがありました。「防災をどう捉えるか」「誰のための防災か」といった、少し難しいけれどとても大切な問いに、子どもたちも真剣なまなざしで耳を傾けていました。

3.いよいよ取材本番!

午後の取材では、2人のゲストをお招きしました。1人目は石巻日日新聞の近江さん、2人目は女川町観光協会の遠藤さんです。

▷ 近江さん(石巻日日新聞)

テーマは「震災後の女川町復興と地域活性」。震災当時、停電の影響で新聞が発行できなくなった石巻日日新聞が、手書きで新聞を作成し、避難所に情報を届け続けたというお話はとても印象的でした。

▷ 遠藤さん(女川町観光協会)

次に、女川町で行われている「おながわ春祭~津波伝承女川復幸男~」についてお話を伺いました。津波避難の基本である「高台に逃げる」という行動を文化として継承するために、駆け上がった人を「復幸男」として表彰するというユニークな取り組みです。子ども記者たちは、最初はやや緊張していたものの、大学生がサポートに入りながら、積極的に質問を投げかけていました。自分たちで考えた質問を真剣に聞く姿がとても頼もしく見えました。

▶この取材を通じて、子どもたちは「伝えることの責任」や「災害を忘れない工夫の大切さ」を感じていたように思います。話を聞くだけでなく、自分たちが伝え手になるという視点を持てたことが、大きな収穫だったと思います。

4.まとめ作業――子どもたちの力を引き出す

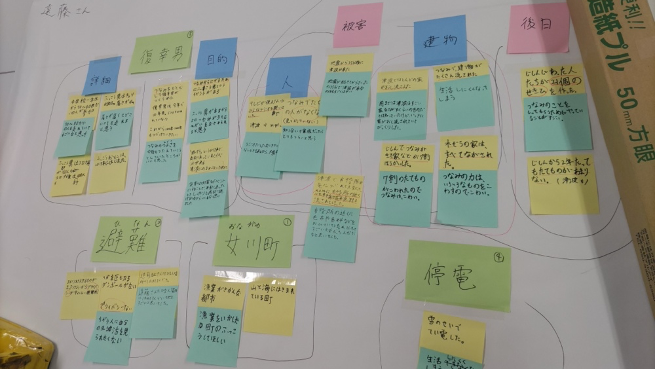

取材のあとは、2つのグループに分かれて情報の整理作業を行いました。付箋を使って聞いた内容を模造紙にまとめ、最後は全体の前で発表を行います。大学生は各グループのファシリテーターとして、進行とサポートを担当しました。子どもたちは真剣な表情で作業に取り組み、誰かの話をただ書き写すのではなく、自分たちの言葉で内容を再構成しようとしていました。

▶最初は恥ずかしがっていた子が、自信を持って発表する姿に成長を感じました。大学生としても、どうサポートすれば主体性を引き出せるのかを考える貴重な経験になりました。

5.番外編:名古屋の味と帰路

全プログラム終了後、教授と学生で名古屋名物「ひつまぶし」をいただきました。その後は奥村教授おすすめのパン屋さんに立ち寄り、間食用のパンを買って帰路につきました。味も雰囲気も最高で、心もお腹も満たされた一日でした。

おわりに

この6月15日は、子ども新聞プロジェクトのスタートとなる大切な1日でした。今後も子ども記者たちは取材や執筆の作業を続け、最終的に2024年9月に新聞が完成しました。

子どもたちの学びの場であると同時に、私たち大学生にとっても多くのことを考えさせられる貴重な時間でした。「伝える」という行為の意味、防災を考えることの意義、そして異年齢の人と協働する楽しさ――それらがすべて詰まった1日だったと思います。