学生ブログを閲覧している皆様,こんにちは!気がついたら1年経っていた,奥村ゼミM2の高橋です.

先日,4/16に東京の荒川で開催された「ホンネで語ろう「ぼうさい」イブニングカフェ 第12回 荒川放水路通水100周年:荒川の今を知る」に参加してきました.奥村ゼミからは所属する大学院生全員と,奥村先生の6名が加わり,荒川放水路を船に乗って現地の様子を視察してきました.また,荒川知水資料館amoaも訪問してきました.

東京駅到着後,空路で移動してきた山崎さんと合流するため,一旦関西大学 東京センターへ向かいました.東京センターは文字通り東京駅出口すぐそばのビルに入っており,関西大学の学生なら誰でも利用することが出来ます.各種証明書の発行ができたり,打ち合わせに使えるスペースがあったり,就職活動を行っている学生のために着替えのスペースやアイロンがあったりと,様々なサービスが提供されています.就職活動で東京を訪れる機会があれば,是非利用したいですね.

山崎さんと合流後は,東京駅近辺を少し散策しました.東京を歩いてみると,大阪と違い,ビルの隙間に緑が多いような気がします.散策後は,天ざるそばを昼食として頂きました.当日は少し暑かったので,冷たいそばが美味しく感じられました.昼食後,「あらかわ」号に乗るため,地下鉄で集合場所の東大島駅まで向かいました.

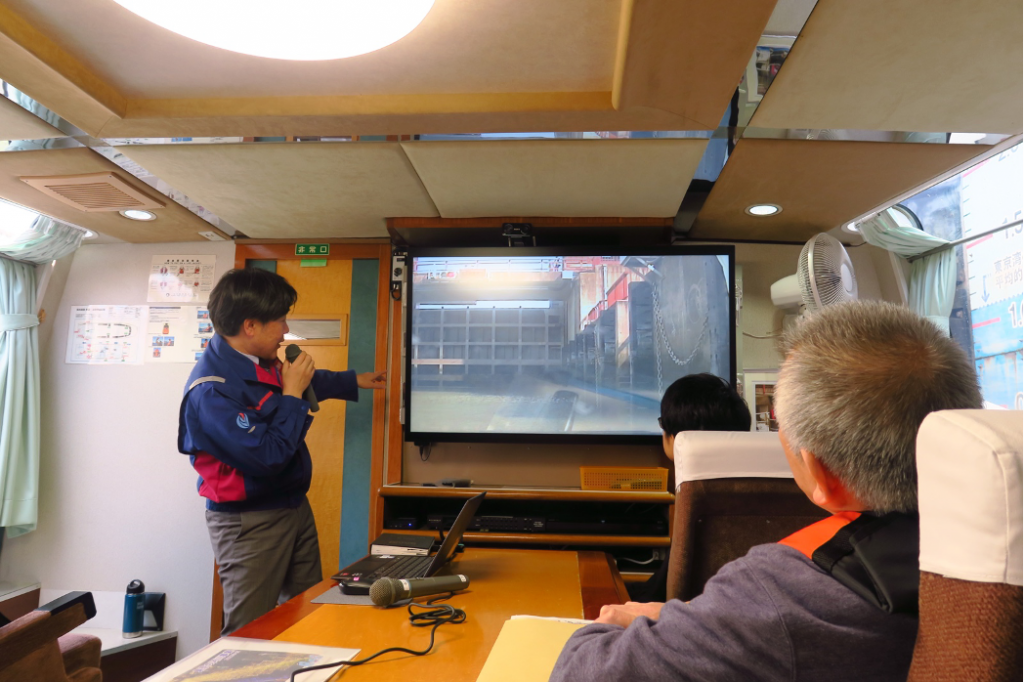

あらかわ号は災害支援対策船として建造され,災害時には現地対策本部や情報発信基地としての役割を担います.中にはモニターや会議用のテーブル等も設けられています.また,広い甲板は,ドローン基地にもなるそうです.

あらかわ号に乗船後,荒川ロックゲートを通って荒川放水路を遡上していきます.ちなみに,荒川放水路は潮位の影響を受けるため水位が変動しますが,乗船場所は人工的に水位がコントロールされており,その差を調整する場所が荒川ロックゲートです.最大水位差は3.1mもあるとのこと.

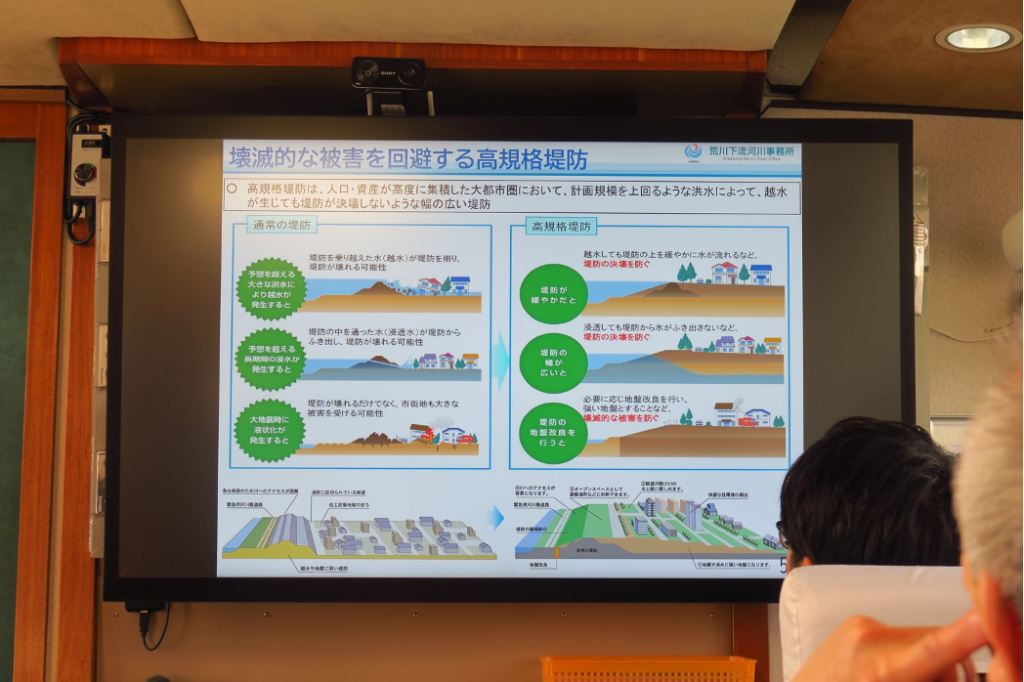

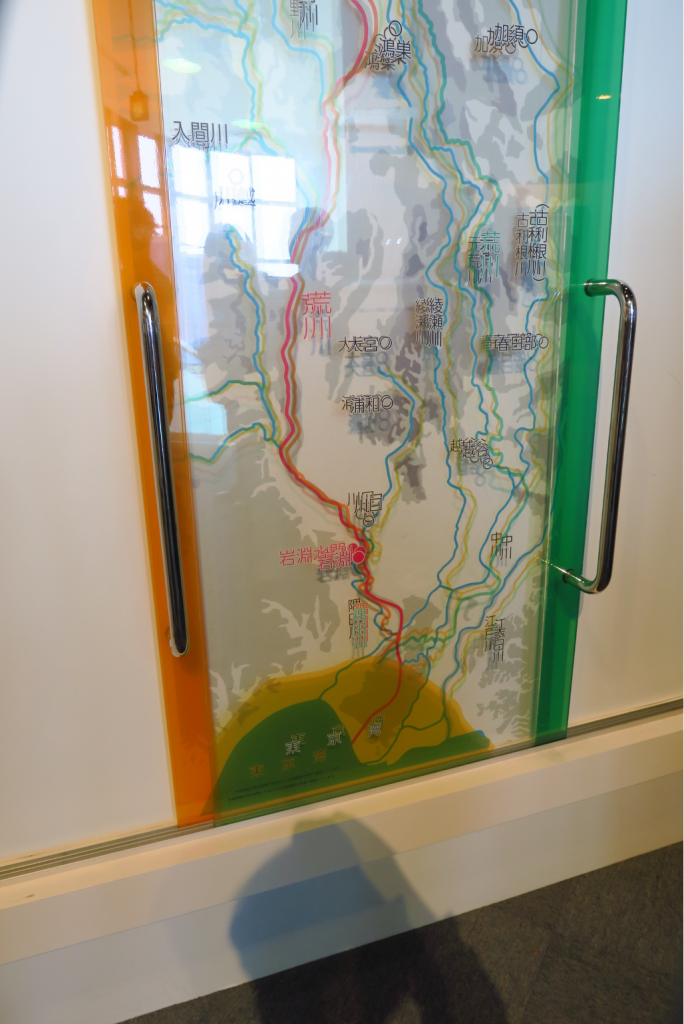

荒川放水路へ出た後は,船内にて荒川下流河川事務所の職員の方から荒川に関する様々な解説を受けました.現在の荒川は,赤羽駅のあたりから人工的に開削した放水路で,元々は隅田川が荒川として流れていたそうです.しかし,水害が相次ぎ,その中でも明治43年の水害をきっかけに河道が付け替えられたそうです.

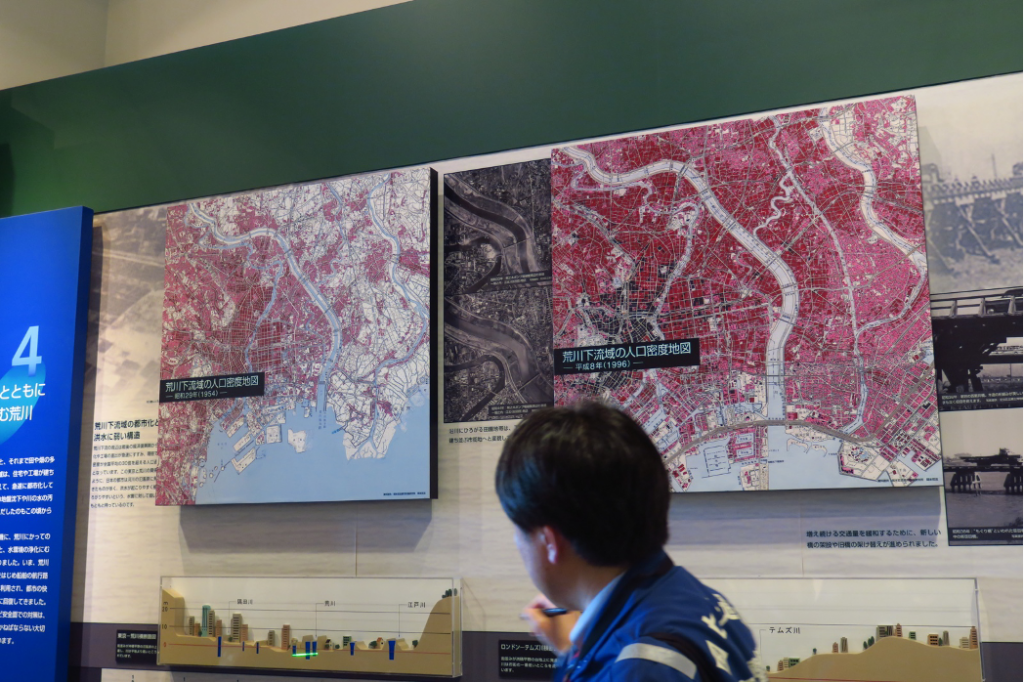

放水路通水後は,100年にわたって氾濫がなく,そのために下流域の人口はどんどん増えていきます.それに伴い,地下水の過剰な組み上げが行われ,結果として地盤沈下により海抜0メートル地帯が生まれてしまったとのこと.特に南砂町では地盤沈下が激しく,5m近くも沈下したそうです.

また,荒川放水路に架かっている京成電鉄の荒川橋梁の高さが荒川の堤防よりも低く,現在16年の工期と700億円の予算をかけて架替工事が行われています.ちなみに,現在は陸閘を設けてあり,それで不足する高さを補っているらしいです.

上記の話を聞いて,「ものすごく淀川と似ているな〜」と,皆様は思いませんか?京成電鉄の荒川橋梁は阪神電車の淀川橋梁,放水路と隅田川の話は淀川と大川,海抜0m地帯など,かなり共通点が多いのではないかと個人的には感じました.

荒川を遡上し,赤羽にて下船後は,荒川知水資料館amoaを見学しました.荒川の今昔と治水について学べる施設です.今回は職員の方から詳細な解説を頂きながら見学することが出来ました.見学後は,オンライン参加の方も交え,参加者一同で荒川について,という広いテーマでディスカッションを行いました.

今回,始めて荒川を船に乗ってその様子を視察してきました.滅多にない機会で,大変勉強になりました.荒川の河口付近は,大阪湾沿岸と同様に,高潮や津波の被害が懸念されています.そうした観点からすれば,今回の見学では「大学院で行っている研究がどのように社会の役に立てるのか」ということのイメージを深める良い機会となりました.これからもこういう機会があれば,ぜひとも参加したいものです.