Skip to content

学部(1年)

学部(3・4年)

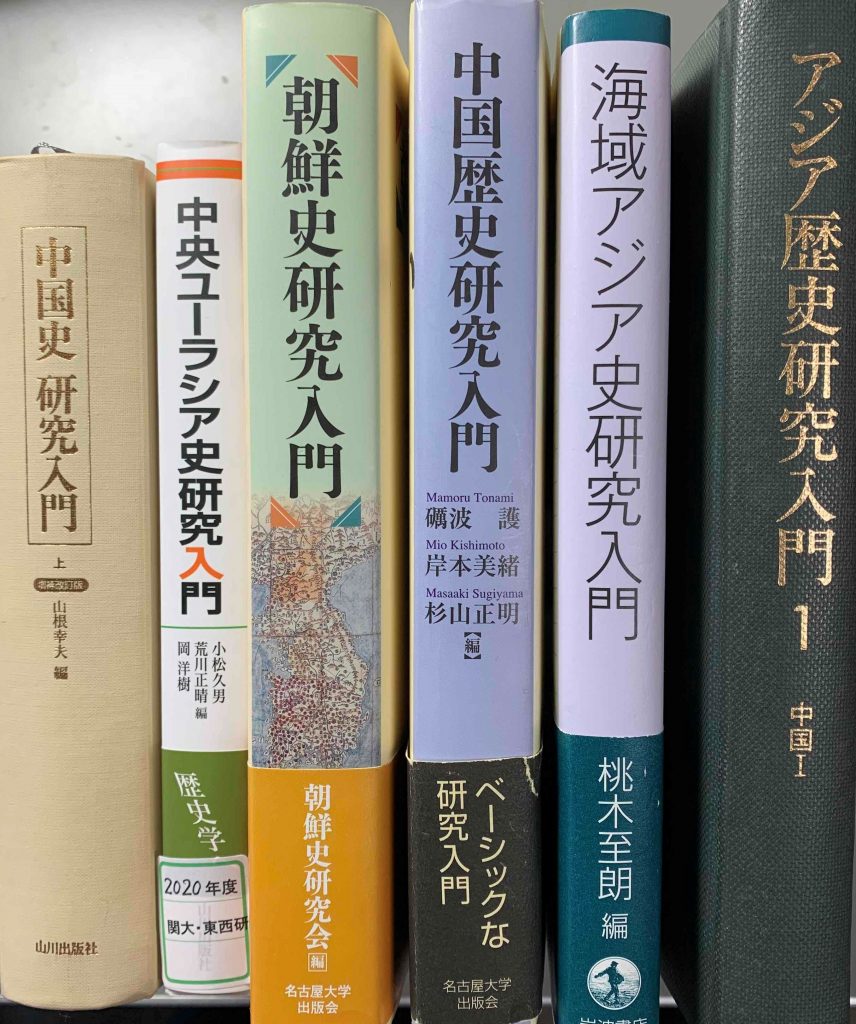

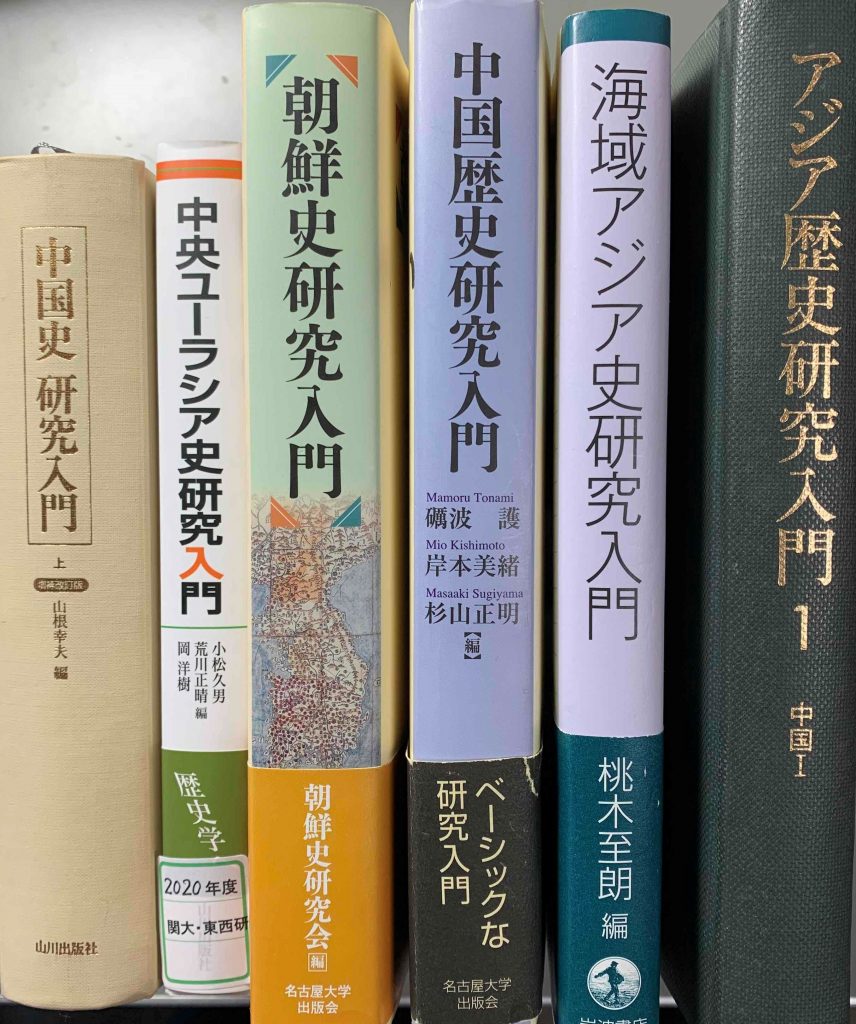

- 「世界史専修ゼミ3~6」3年次になると、いよいよゼミに分属し、2年間、同じゼミで卒業論文の完成を目指します。森部ゼミはアジアの歴史を専攻する学生が多いので、まずは以下の『○○研究入門』を読んで、問題をみつけ、先行研究を整理するところからスタートです。ゼミでの発表を通じ、テーマを絞り、卒論を完成させていきます。森部ゼミでは、東洋史の池尻ゼミ(アジア近世・近代史)と合同ゼミを、年に2回(夏休む前と冬休み前)に行います。これは、3年次・4年次の全員が発表するスタイルをとっています。

アジア史研究の問題の所在をリサーチするのに必要な工具書。

アジア史研究の問題の所在をリサーチするのに必要な工具書。

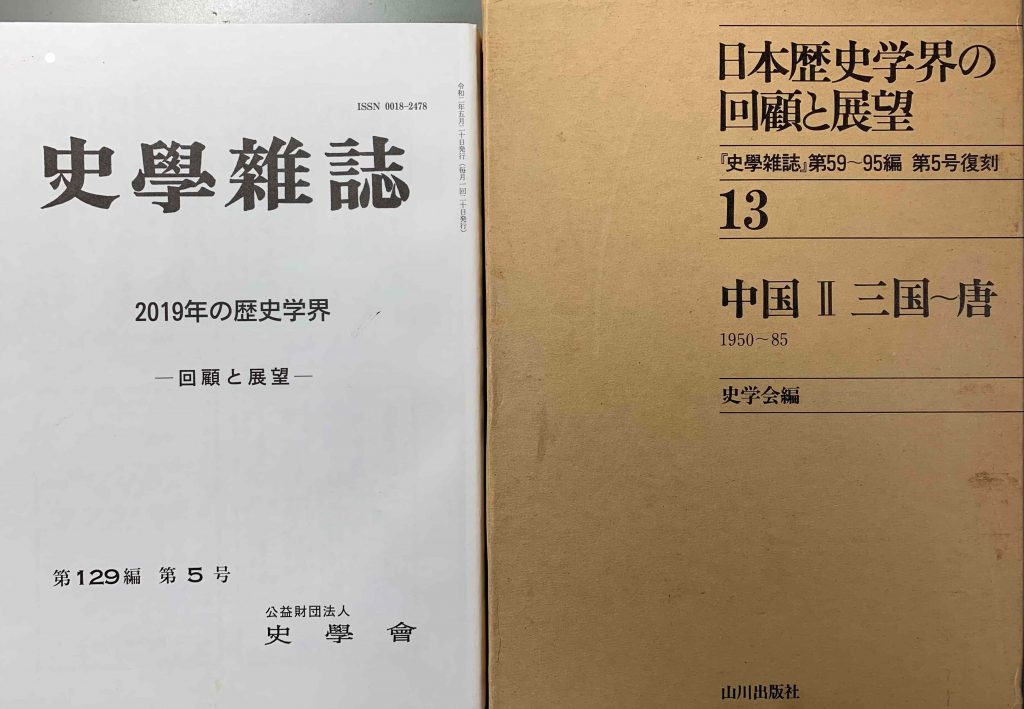

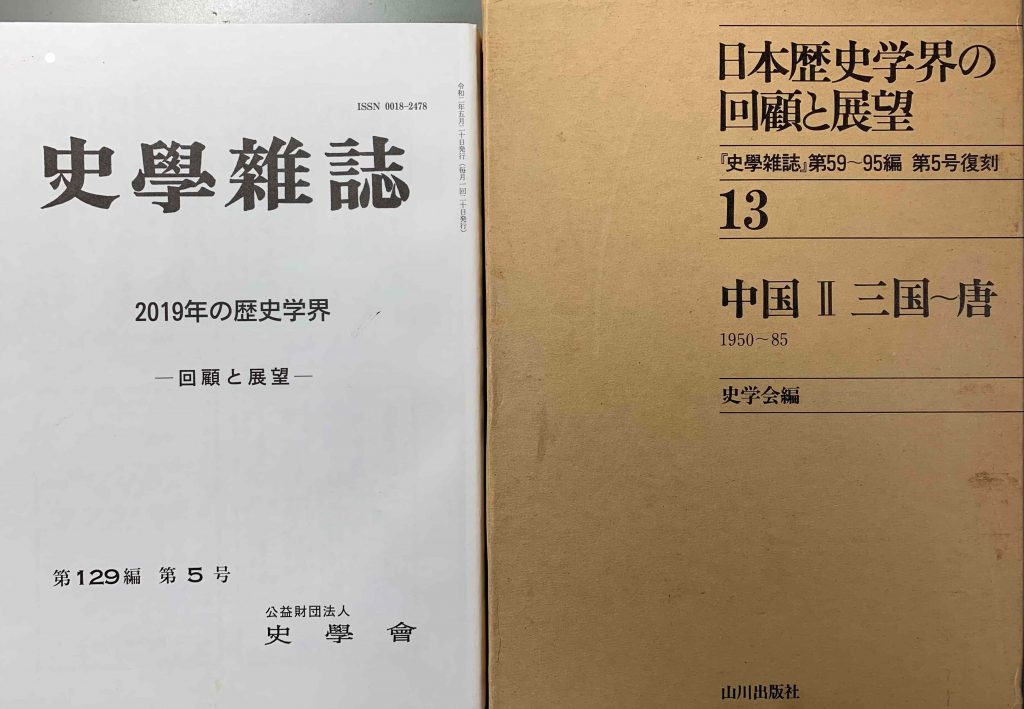

『史学雑誌』は、東京大学の史学会が毎月出す学術雑誌。毎年5月号が、「回顧と展望」という特集が組まれ、前年度の学界展望を行っている。最新の研究動向を把握できるので便利。1985年までは地域・時代でまとめられている。1986年以降は、こまめに調べてみよう。

『史学雑誌』は、東京大学の史学会が毎月出す学術雑誌。毎年5月号が、「回顧と展望」という特集が組まれ、前年度の学界展望を行っている。最新の研究動向を把握できるので便利。1985年までは地域・時代でまとめられている。1986年以降は、こまめに調べてみよう。

大学院

- 「M東西交渉史研究A/B 講義」2022年度は、唐代の墓誌を読み解く作業をします。おもにソグド人の墓誌をとりあげて解読していきます。

- 「D東洋史A/B 講義」博士課程後期課程の授業です。2022年度は、博士後期課程の院生がいないので、不開講です。

- 「M東洋史研究 演習1A/B」博士課程前期課程のゼミです。修士論文の完成を目指し、指導しています。また、あわせて陳寅恪『唐代政治史述論稿』を輪読しています。