2025/10/02追記 これまでの卒業生が提出した卒業論文のタイトルは以下のリンクにあります。

関西大学社会学部では2回生の10月に、3回生、4回生で学ぶ専門演習・卒業研究(いわゆる「ゼミ」)の行き先を決めています。社会学専攻でも、他の専攻と同様、9月の末に説明会を行った上で、10月半ばに希望するゼミに応募し、希望者が多数の場合には選抜などを経て、11月の末には全員の所属ゼミが決まるというスケジュールになっています。

酒井ゼミでは、この数年「グローバル化する観光」をテーマにゼミを行ってきました。担当教員の専門は国際社会学で、主に国境を越える人の移動を授業では扱っています。ゼミでも関連することを皆で考えていきたいと思い、中長期的な移動・移住も視野に入れつつ、短期間他の場所へ移動していろいろな経験をする観光に焦点を合わせ、自分たちにとって身近な移動を研究対象にしてきました。

ちなみに卒業研究では、それぞれの受講者が関心のあるテーマを選択して、ほぼ1年間かけて卒業研究論文を書き上げています。例年、多様なテーマで18本前後の卒業論文が提出されますが、人気があるテーマはスポーツ、推し活的な趣味、SNS、ファッションやメイクなどと、3回生でやった観光関連の(まちおこしや観光客の行動など)になります。

この2年間は、観光という現象や行為を比較的広く捉えて、あまり対象を絞らずに本を読んだり合宿先を決めたりしてきました。その中でもSNSと観光の関わり、観光にあたって訪問場所をどのように決めているのか、交通手段の選び方、アートやグルメなどの観光資源など、それぞれ面白い発見がありました。

こうした経験を生かし、2026年度は、対象を少し絞って「オーバーツーリズム」について調査や議論を行っていきたいと考えています。観光客増加による負荷が住民の生活や観光経験に悪影響を及ぼすことが、2010年代半ば頃から「オーバーツーリズム」と呼ばれはじめ、観光客と住民の対立が協調されることが増えています。実際、国際社会学の講義でも、自分の住まいなどの生活圏や、アルバイト先などで、観光客の増加が生活に与える影響を憂慮するコメントをよく目にします。

観光客でごった返す難波(2025年5月撮影)

オーバーツーリズムは定義上、日本人観光客も海外から来日する観光客も同じように含むはずですが、現在の日本では、オーバーツーリズムは外国人観光客と結びつけて話題になる傾向があります。

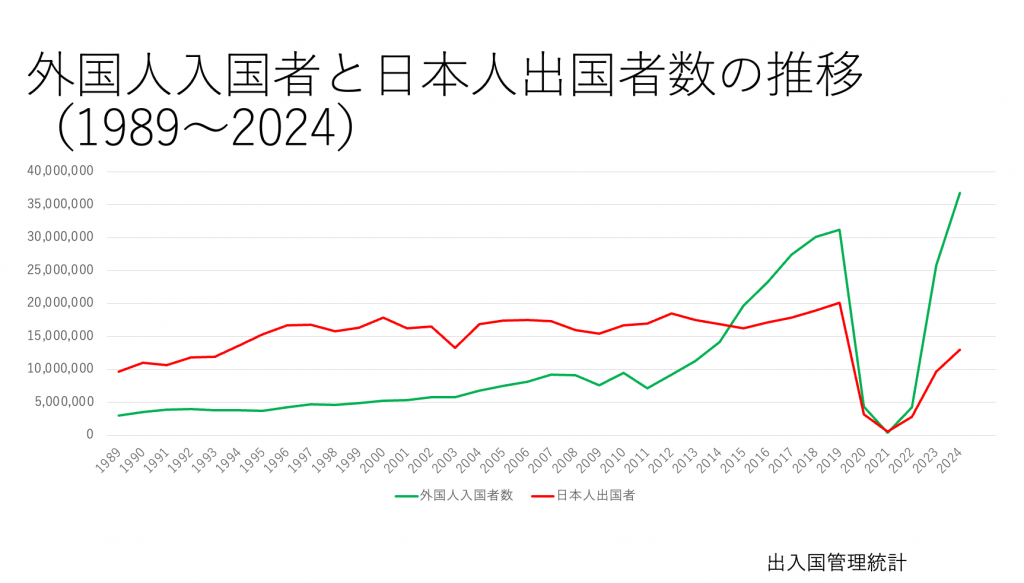

また最近の日本では外国人市民の増加に対し、事実に基づかない情報が拡散し、政治不信が高まっている背景に、外国からの観光客に対する反発があるのではないかとする報道もありました。BBCは2025年7月28日の記事で、2025年夏の参議院選挙で、「日本人ファースト」とする政策が支持を集めた背景として、物価高など生活への不安やトランプ大統領の「アメリカ・ファースト」というキャッチワードの影響に加えて、増加する海外観光客のふるまいへの不満をあげています。しかし、「日本人ファースト」が観光客というよりは日本で生活する在留外国人をターゲットにしていることを考えると、外国人観光客への不満とのずれは否めません。あるいは、かつては外国人入国者数を上回っていた日本人出国者数が、2015年前後に逆転し、新型コロナの移動制限があげた後も回復しない日本人の海外旅行をよそに、増加する外国人観光客に対する不満や嫉妬が、在留外国人への敵意にすり替わっているのかもしれません。

こうした対立や不満は、観光という行動と地域社会との不幸なすれ違いにも見えます。そもそも、インバウンド観光の増加に力をいれ、「観光立国」を目指したのは日本政府であり、外国人観光客の増加は経済的には観光地に利益をもたらしています。しかし交通機関の渋滞や物価の高騰は、観光地近くに住む人にフラストレーションをもたらしているのも事実でしょう。こうしたことは日本以外の場所でも、近年よく見られます。少し前にはバルセロナやベネチアなどで、オーバーツーリズムへの不満が観光客に向けられたという報道もありました(たとえばバルセロナでの反ツーリズム抗議活動やベネチアで日帰りのクルーズ客に5ユーロ課すことへの反応について記事など)。

そこで、専門演習では、「オーバーツーリズム」の実態を、日本の観光地(京都や奈良、大阪など)で観察し、どのような問題が起こっているのかを明らかにすること、そして、こうした「不幸なすれ違い」を解消するためにできることはなにかをさぐること、この2点を中心に調査をしてみたいと思っています。

先日参加した国際社会学会でもいくつか観光に関するセッションを覗いてみました。ゼミの受講者と話していても、皆InstagramやTikTokを使い、そこに出てくる観光の場所や経験をなぞるような旅をしているという話をよくききます。その結果、人が集まる場所がいくつかの地点に集約してしまい、混雑や陳腐化、まとめていえばオーバーツーリズムが起こってきました。しかし、あるモロッコの研究者は、Instagramを使って学生と一緒に、モロッコへの観光客に対して尊重してほしい伝統や慣習を発信することで、地元と観光客とのコンフリクトを解消していく試みに取り組んでいるのだ、と話していました。つまり、SNSなどの新しいテクノロジーは、観光地での経験に様々な影響を及ぼしていると考えられます。来年の演習では、実際に私たちが観光に対して、そして観光客が増える社会に対して、何ができるのかを考えていきたいと思っています。

関心のある人は是非専門演習に応募してください。9月30日(火)の専門演習・卒業研究は見学可能です。また、何か知りたいことがある人は遠慮なく問い合わせしてみてください。