オランダ語で「水車」のある街という名を持つブリュッセルのMolenbeek地区は、その名の通り運河のそばにあり、ベルギーの産業革命の起点となった地区で、19世紀からずっと移民の「到着地」であり続けてきました。つまり、国外から多くの労働者がこの地区に移り住み、そこにあった工場で働き、生活が安定していくと異なる地域に家を購入して流出していく場所だったのです。

1960年代以降現在にいたるまで、トルコやモロッコからの移民が多く住むこの地区には、難民としてベルギーにやってきた人々を収容する施設もあります。こうした移民にルーツを持つ住民への支援を行う団体Foyerが1960年代から活動を続けてきました。2019年にこの活動が50年の節目を迎えた時に、何か記念になることをやろうという話が持ち上がり、博物館をオープンしたそうです。

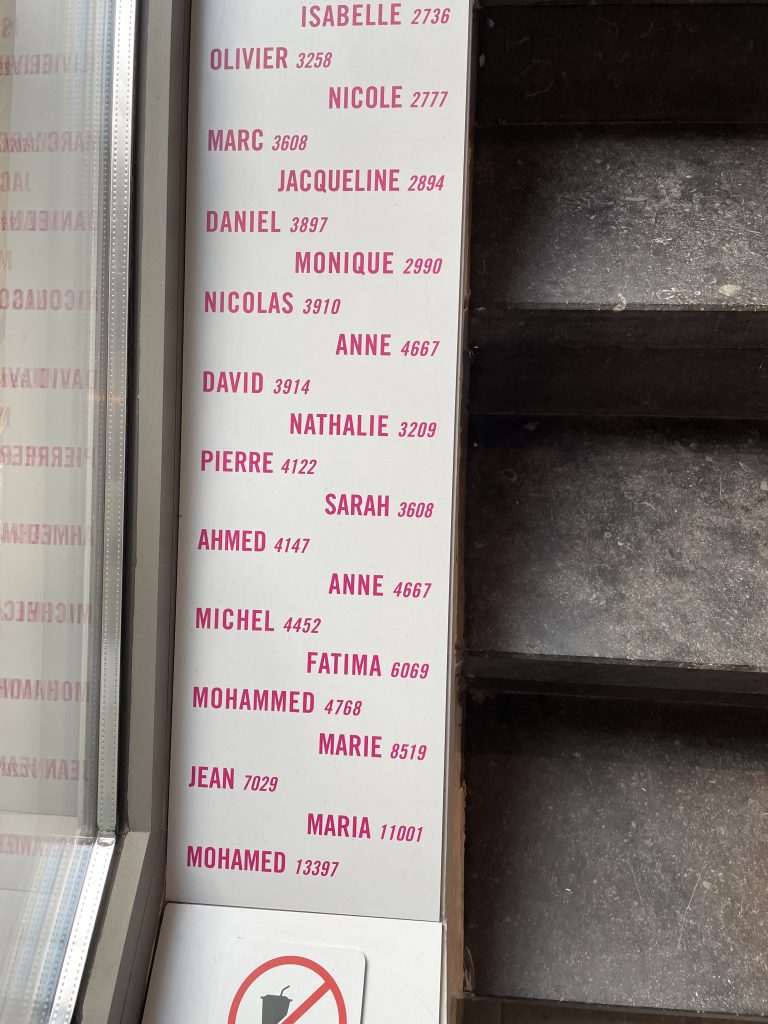

博物館は3階建てで、1階は主に特別展示コーナーのようで、2024年訪問時はトルコとモロッコからの契約労働者来訪から60周年を記念した展示、”On est là”の展示がありました。2階に向かう階段の脇には、ブリュッセル市民のファーストネームが人数の多い順に並べられており、トップは「Mohamed」となっています。2階はガラスケースの展示箱一つ一つに、様々な移住経験を持つ人々の個人史が、写真や思い出の品と、フランス語・オランダ語の二カ国語で書かれた1人称の個人史が掲示されています(英語話者には、いくつかの展示については英語での朗読音声があり、受付で貸してくれます。今後増えていくのかもしれません)。掲示された個人史は、仕事や留学でベルギーに来た者、祖父母や父母の移住経験、母親が匿名出産をして、養護施設からベルギーに養子に来た者、医療を受けるために移住した者、など非常に多様で、飾られている家族写真や手紙、アクセサリー、道具などを見ていると、誰かの宝箱をのぞき見ているような気持ちになります(こうしたパーソナルな記録が収められているため、2階は撮影が禁止されていました)。3階にあがると、今度は2010年代半ばに地中海を越えてヨーロッパに移住した難民の経験をテーマにした展示があります。こちらは、難民を乗せていた船の残骸や魚網などを使った立体的なアートワークやビデオが中心で、個人的なストーリーと言うよりは、アートを用いて、難民の経験を象徴的に示すものとなっています。

2024年9月の訪問時は、トルコ人とモロッコ人の移住に関する新たな特別展示の開始を記念したイベントが行われていたため、尋ねていきました。前半は移民の人が多く住む住居や、Molenbeek地区のランドマークとなっているシント・ヤンス教会の周りでダンスを踊ったりした後、フランス語、オランダ語、英語に分かれて町歩きツアーが30分ほど行われ、私も英語のツアーに参加しました。普段は一番話者の多い英語ですが、今回はベルギーの公用語であるフランス語とオランダ語が中心で、英語ツアーに参加したのは私とパキスタン人女性2人の3人だけでした。この博物館は、ウェブ上から地図と音声をダウンロードして、セルフ・オーディオツアーも用意しているのですが、1年に1度くらいは、こうした直接のウォーキングツアーを行っているそうです。(セルフツアーは2年前にやってみたのですが、1時間以上かかってしまいました。しかし情報量は多く、ブリュッセルに行く人には是非やってみてほしいです)。

その後、博物館に戻り、展示を各自見た後、中庭ではピザパーティが行われていました。立派な石窯があって、地元の子どもたちが、ピザ生地をのばしたり、ソースや具をトッピングしたりしてピザづくりに参加し、よい匂いが漂っていました。博物館は移民の状況を展示するだけでなく、地域に交流をもたらす場として存在していることが伝わりました。

博物館とNPOに長く関わるLemans先生に少しお話を聞きましたが、博物館にはブリュッセルの小学校や中学校の生徒たちもよく訪れ、賑わっているとのこと。来年はコンゴの独立から65周年を記念して、コンゴ移民の展示を行う計画があるそうです。日本で在日コリアンの博物館がいくつも設立されていることを伝えたところ、「この移民博物館では、ひとつの移民集団にフォーカスすることなく、様々な出身地の人々の経験を伝えている。見学に来た人たちが、自分のストーリーがここにはないようだが、と話をしてくれ、展示が増えたこともある」と話してくれました。例えばブリュッセルにはユダヤ博物館が以前からあるため、移民博物館ではユダヤ系の人々の移住史を特に取り上げる必要を感じていなかったそうなのですが、見学に来たユダヤ系の人が、「ユダヤ人の歴史がここにはないのはなぜ?」と尋ねてきたため、「ユダヤ博物館があるのでは?」と返すと、「ユダヤ博物館はあるけれど、ユダヤ人も移民ですよ」ということになり、ユダヤ人の個人史も含むようになったそう。そして、「ユダヤ博物館よりも移民博物館の方が自分にとっては居心地がいい」という人も結構いるそうです。トルコ人移民の資料収集の活動から始まり、より包括的な移民博物館に発展してきたケルンの移民資料館の経験とも合わせ、移民の歴史をどのように共有するのかということについて考えさせられる事例だと感じました。