2025年度 医工学材料研究室 説明会の案内

下記の日程で医工研の説明会を実施する予定です。

参加を希望される人は、下記のフォームからお申込みください。https://forms.gle/KzcrfbvdqqWqqSbL9

ご参加下さった皆さん、ありがとうございました。(2025年10月18日 柿木)

当研究室に興味を持ってくださった + 研究室を思案中の3回生の皆さん

医工研では、次世代医療(人工臓器や組織再生)を実現するための基盤となる高度な医工学材料技術の開発を目指して、基礎から応用にわたる幅広い研究を手掛けています。

化学・物質工学科は国内最大級のバイオマテリアル研究拠点であり、この分野を牽引されている多くの先生方が在籍されています。そんななか、医工研では『化学と生物の技術的な融合』による『生体内の細胞の周辺環境模倣』を基本戦略として、医療への貢献を真摯に考えながら研究に取り組んでいます。取り扱う物質や方法論にこだわることなく(低分子・高分子の合成から遺伝子組み換えタンパク質の生合成まで様々)、柔軟に研究をすすめていますので、『主体性のある挑戦意欲の旺盛な人』であれば得意分野に関係なく大歓迎です。

どのような研究室生活を送りたいですか?将来、科学者・研究者として生きて行こうと考えているであろう3回生の皆さんは、大学を卒業する時、あるいは大学院を修了する時に、「学会発表もたくさん経験し、論文も執筆して、自分自身が大きく成長できた」という満足感を得られる研究室生活を望んでいるのではないでしょうか。少なくとも、「たくさん休めて、ほとんど実験・研究せずに何となく卒業論文・修士論文を書けて、アルバイトや旅行で色々思い出を作ることができてよかった」と満足する人は居ないでしょう。では、最終的に達成感・満足感を得られる研究室生活を送るためにはどのような環境に身を置くべきでしょうか?

研究(実験や解析)に没頭して多くの経験と学びを得ることで、科学者に求められる知力、感性、倫理観といった器量を涵養し、研究室の仲間たちと苦楽を共にするなかで、協調性や社会性といった人間性を育むことができます。さらに、数々の失敗と成功を経験する中で、逆境にも動じず冷静に対応できる精神力を身につけることができれば理想的で、これが叶う環境の研究室に身を置けば充実した研究室生活を送ることができると私は信じています。つまり、「経験」、「学習」、「研究」、「生活」が充実して、毎日「笑顔」で過ごすことが、最終的な達成感・満足感に繋がると信じます。

医工研では、各々のペースで研究に取り組めるように、主体性を尊重した研究室づくりを目指しています。研究に関する議論の時間も十分に確保し、丁寧な議論を通じて論理的な考察力の育成にも力を入れています。学術的な視野が広がるように、国内外の学会での発表にも積極的に挑戦して頂きます。これまでに、修士課程で論文執筆に至った大学院生や、国内外の学会でポスター賞を受賞した大学院生が居ることからも、個々の学生が高い能力を発揮できる環境が医工研にも着実に整いつつあることが分かって頂けると思います。充実した研究室生活を送ることで、意図せずして就職活動で要求される主体性、チャレンジ精神、作文能力や論理的考察力などが身に付きます。実際に、たくさんの医工研卒業・修了生が、有数の大手企業への就職を勝ち取っています。希望者にはエントリーシートの校閲など就職活動のサポートもしています。海外との共同研究も積極的に進めており、2024-2025年にかけてポーランドから3名の研究者・博士課程の学生が、短期インターンシップで医工研に滞在しました。海外の研究者との交流によって国際性を身に付けて頂くチャンスもあります。また、ラボ合宿などのイベントや他機関との共同研究を通して社会性を身に付けることもできます。医工研では様々なルールを設けていますが、いずれも社会人・研究者としての常識ばかりなので、医工研で生活すれば卒業・修了後に社会に出て活躍するための準備は自然と整います。医工研を主宰する柿木が生粋の大阪人ということもあって、研究ミーティングでの真剣な議論のなかでもちょっと冗談を言い合えるような、常に笑顔に溢れた研究室であって欲しいと思っています。

ご質問は、柿木(sachiro[at]kansai-u.ac.jp ※[at]を@に変更してください。)までお願いします。

研究・教育の理念と方針

“化生折衷”

化学と生物の技術的な融合による新しいマテリアルテクノロジーの創出する。

生体分子の構造解析(基礎)から医療用デバイス開発(応用)まで広く展開

“万折不撓”

嫌っちゅうほど失敗した後のちっちゃい成功の快感を通して、時々挫けそうになりながらも屈しない信念のある主体的行動力を身に付ける。

社会に貢献できる教養と専門知識を兼ね備えた骨のある人材の育成

(補足:百折不撓 – ひゃくせつふどう; 何度失敗しても信念を曲げないこと。)

研究室のスケジュール概要(2025年10月18日 更新)

日間

月曜日から金曜日まで、自分の生活に合わせて研究室で勉強・実験する。

週間

毎週水曜日もしくは木曜日の午後に週間報告会および雑誌会(学術論文の紹介)を実施し、メンバー全員でじっくり議論する。

年間

[4月]歓迎会、研究テーマ確定

[8月]研究室夏季中間発表、フレッシュマンゼミ・ポスター発表会、夏休み

[10月頃]特別研究中間発表

[12月]研究室冬季中間発表、オリエンテーションゼミ・ポスター発表会、冬休み

[2月]卒論・修論発表会

[2 or 3月]ゼミ合宿(卒業する人 & 引続き在籍する人 & 新たに配属された人)

研究室のロゴとカキチュウ

よくある質問 (2025年10月18日 更新)

Q1:コアタイムはありますか?

A1:コアタイムは設けていません。土・日は自由(休んでもいいし、実験してもいい)にしています。学生・院生の主体性を尊重します。学位の修得を目指して、思う存分、研究・勉強に打ち込んでください。ただし、極端に自己管理ができない学生には時間的な指導を実施する場合があります。All you can study as much as you want. (勉強し放題です。)

Q2:アルバイトはできますか?

A2:平日に毎日というのはちょっと難しいかも知れませんが、土日や休暇期間(春季・夏季・冬季)はできると思います。学業や研究だけではなく健康に支障をきたしては困りますし、不定期な研究ミーティングを実施する場合もあります。実験では思いがけず時間がかかってしまった・・・ということが良く起こりますので、時間的制約があると研究が進まないことも懸念されます。色々な事情があると思いますが、貴重な学生・大学院生時代にしかできないことをよく考えて、それに時間を使って欲しいです。様々な奨学金制度もありますのでご相談ください。

Q3:医工研ではどんな実験ができますか?

A3:ペプチドの化学合成、遺伝子組み換え人工タンパク質の生合成、脂肪族ポリエステルの合成、タンパク質の分子修飾、グルコサミノグリカンを主とした多糖類の分子修飾、高分子・セラミックス・金属の表面修飾・解析、細胞(株化細胞、遺伝子組み換え細胞、プライマリー細胞)の培養、微生物の培養や抗菌性試験、小動物実験(簡単な移植実験、血液適合性試験、マイクロサージャリー)などです。研究によっては動物実験もしますが、苦手な人に強要することはありません。

Q4:生物に関する知識に自信がないのですが研究できますか?

A4:実際に研究を始めると、分野に依らず色々な事を深く知りたくなって勝手に勉強をしてしまうはずです。講義で習った内容は絶対に知っておくべき基礎であり、研究する上で必要になるのはもっともっと具体的で深い内容です。自信よりも好奇心の方が圧倒的に重要です。私が担当する分子生物学(3年次・秋学期)は履修しておいて欲しいです。

Q5:英語が苦手なので学術論文(英文)を読めるか不安です。

A5:たとえ日本語で書かれていたとしても、ほとんどの人は研究を始めたばかりの段階で学術論文をスラスラ読めません。我々の研究対象が生物・化学・工学・薬学・医学の境界領域ということもあって、関連分野の学術論文(日本語&英語)には講義では習っていない専門用語が溢れています。合理的な返答ではないと怒られそうですが、結局は、「習うより慣れろ」だと思います。

Q6:就職活動はできますか?

A6:もちろんできます。ESの添削や面接の練習などもサポートしています。卒業生・修了生の就職活動の履歴やノウハウも少しずつ蓄積されています。就職活動の予定や進捗状況は、適宜、報告して頂きます。

Q7:大学院への進学は考えていないのですが・・・?

A7:大学院進学を考えていない人も歓迎しますが、大学院への進学を勧めています。昨今就活の期間が長くなっていることも考えると、1年間では研究の楽しさが分かる境地に辿り着けることは稀です。大学院(前期課程)に進学して3年間じっくりと自分のテーマに向き合って欲しいというのが私の希望です。とはいえ、目標を持たずに大学院へ進学することは勧めません。

Q8:他大学大学院を受験できますか?

A8:もちろんきますが積極的には勧めていません。我々の研究室でも色々なことに挑戦できますので、どのような”研究”をしたいか遠慮なく教えてください。

Q9:研究室はどのような雰囲気ですか?

A9:一般的な化学系研究室という感じです。在籍している4回生や院生は優しくて面倒見も良く、馴染みやすいと思います。みんな実験を頑張っているので、新たに配属される人達のペースメーカーになってくれるはずです。ぜひ、実際に見学して在籍学生らと話してみてください。主宰者(柿木)への愚痴も聞けると思います。

[柿木教授室] 第4学舎2号館 教養教授棟 2階 突き当り

[医工学材料研究室] 第4学舎2号館 教室棟 4階

Q10:学会発表する機会はありますか?

A10:もちろん、国内外の学会で積極的に発表してください。多い人で年間に5件ほど発表していますし、大学院生の大半は国際学会でも発表しています。学会発表で人前で話す経験は、社会に出てから求められるであろうプレゼンスキルの向上にも役立つはずです。こちらから押し付けることはありませんが、学会発表は研究を進める上での一つの目的になると思います。もちろん、プレゼン資料の作り方などは指導しますし、研究室でしっかり練習します。

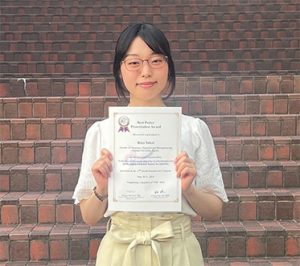

横井里奈さん(当時M1)

横井里奈さん(当時M1)

Best Poster Presentation Award

12th World Biomaterials Congress

(May, 2024)

松井優樹さん(当時M2)

萌芽研究ポスター賞 優秀賞

第62回日本人工臓器学会大会

(2024年11月)

Q11:他の研究機関との共同研究に携わることはできますか?

A11:もちろんできます。国立循環器病研究センター研究所をはじめ、複数の研究機関と共同研究をしています。

Q12:研究室でどのようなイベントがありますか?

A12:ラボ合宿(2月末か3月初旬ごろ)や節目の発表会後の打上げ、新たなメンバーが加わった来た時の歓迎会、日常的な親睦会 (Lab. Potluck) などがあります。主宰者(柿木)がボチボチお酒を嗜むこともあって、不定期で親睦を深めています。もちろん、いずれも参加を強要することはありませんが、社交性・社会性を学ぶためにも、積極的に参加して欲しいと思っています。

卒業生・修了生の就職先(五十音順)

朝日インテック株式会社、旭化成、荒川化学工業株式会社、いなば食品株式会社、株式会社NTTデータMSE

大塚化学株式会社、京セラ株式会社、サカタインクス株式会社、株式会社サティス製薬

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社、サンライズ株式会社、シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社

ダイキン工業株式会社、東洋紡株式会社、大日本塗料株式会社、東洋製薬化成株式会社

西日本積水工業株式会社、日本ペイントホールディングス株式会社、株式会社ネクサスエージェント

ハリマ共和物産株式会社、株式会社フジコー、株式会社フジシール、レイス株式会社、レジノカラー工業株式会社

ロート製薬株式会社、株式会社ワールドコンストラクション

教員、公務員、他大学大学院など

研究費獲得状況

科研費・公的研究費

- 科学研究費助成事業 基盤研究 (B) 2025-2028年度

ペプチド修飾技術を活用した複機能化人工血管の狭窄予防効果の検証

研究代表者:柿木佐知朗 (関西大学)

研究分担者:髙井真司(大阪医科薬科大学)、Munirah Jamil (関西大学) - 科学研究費助成事業 若手研究 2025-2027年度

関節リウマチ治療を目指した血小板ヒッチハイキングによる抗炎症薬送達技術の開発

研究代表者:Munirah Jamil (関西大学) - 科学研究費助成事業 国際共同研究加速基金(海外連携研究) 2023-2026年度

アンチファウリングペプチド固定化技術による体外設置型VADハウジングの血液適合化

研究代表者:柿木佐知朗 (関西大学)

研究分担者:岩﨑泰彦(関西大学)、奥野陽太(関西大学)、上田正人(関西大学)、髙井真司(大阪医科薬科大学)、橋本朋子(信州大学) - 科学研究費助成事業 基盤研究 (B) 2022-2024年度

ペプチド修飾技術を活用した複機能化人工血管の狭窄予防効果の検証

研究代表者:柿木佐知朗 (関西大学)

研究分担者:髙井真司(大阪医科薬科大学) - 科学研究費助成事業 基盤研究 (C) 2018-2020年度

ペプチド固定化技術による抗血栓性と内膜再生性を兼備したePTFE人工血管の開発

研究代表者:柿木佐知朗 (関西大学) - 科学研究費助成事業 基盤研究 (C) 2018-2020年度

医用材料に吸着する超微量タンパク質の高感度絶対定量法の開発

研究代表者:加藤愛(産業技術総合研究所)

研究分担者:柿木佐知朗 (関西大学) - 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究 2014-2015年度

温度応答性ポリ乳酸ハイドロゲルを利用した心筋梗塞治療システムの開発

研究代表者:中谷 武嗣(国立循環器病研究センター)

研究分担者:山岡哲二、柿木佐知朗、徐于懿(いずれも国立循環器病研究センター研究所) - 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究 2013-2014年度

人工材料に対する免疫・炎症反応の網羅的遺伝子発現解析によるin vivo評価

研究代表者:柿木佐知朗(国立循環器病研究センター研究所) - 研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 探索タイプ 2013年度

小口径ステントグラフトへの応用を志向した血液適合性素材へのペプチド固定化法の開発

研究代表者:柿木佐知朗(国立循環器病研究センター研究所) - 厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業) 2012-2014年度

神経再生性人工細胞外マトリクスを用いた神経疾患治療法の検討

研究代表者:柿木佐知朗(国立循環器病研究センター研究所) - 研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 探索タイプ 2011年度

人工細胞外基質よりなる機能化神経誘導管による末梢神経再生

研究代表者:柿木佐知朗(国立循環器病研究センター研究所) - JSTシーズ発掘試験(発掘型) 2008年度

細胞外マトリックス模倣人工タンパク質を用いた組織工学用材料の開発

研究代表者:柿木佐知朗(国立循環器病研究センター研究所)

財団研究助成など

- 公益財団法人 池谷科学技術振興財団研究助成 2022年度

ECMタンパク質の非生理活性領域から着想した新規生体非認識ペプチドを用いた細菌付着抑制表面の構築

研究代表者:柿木佐知朗 (関西大学) - 公益財団法人 中国地域創造研究センター 新産業創出研究会 2019年度

骨と軟組織の接合を誘導する生体内分解性純マグネシウムインプラント材の開発

研究代表者:柿木佐知朗 (関西大学) - 公益財団法人 高橋産業経済研究財団研究助成 2018-2019年度

骨組織再生治療への応用を指向したマグネシウムワイヤスキャホールド被覆技術の開発

研究代表者:柿木佐知朗 (関西大学) - 公益財団法人 鈴木謙三記念医科学応用研究財団研究助成 2018年度

内膜再生性と抗血栓性を兼備したePTFE製人工血管の開発

研究代表者:柿木佐知朗 (関西大学) - 公益財団法人 近畿地方発明センター研究開発助成金 2009年度

海洋接着性ペプチド複合体の合成と生体材料界面修飾分子としての応用

研究代表者:柿木佐知朗(国立循環器病研究センター研究所)