山本グループ

山本グループでは、原子レベルの厚さしか持たない物質である二次元物質とそのヘテロ構造に現れる電子・光物性の探求と、そのデバイス応用を目指した研究を行っています。二次元物質の研究は、2004年の英国マンチェスター大学のAndre Geim博士とKostya Novoselov博士らによるグラファイトの単原子層「グラフェン」の単離に端を発します。彼らは、どこの文房具屋でも売っているスコッチテープを使い剥離したグラファイトを、熱酸化膜付きのシリコン基板に押し付けるという驚くほど簡単な方法でグラフェンの剥離と同定に成功しました。その後、グラフェンが既存の金属や半導体には見られない特異な電子状態を示すことも明らかになり、グラフェンに関する研究は世界中で爆発的に広がりました。現在では、二次元物質のバリエーションも半導体、超伝導体、強磁性体、強誘電体など幅広く広がっており、二次元物質に関する研究は物性探求、デバイス応用、さらには成長技術など多方面で活発に行われています。私たちは、二次元物質の有する特異な物性を利用することで、これまでにはない高性能・高機能なセンサー、メモリ、トランジスタなどのデバイスの開発を目指します。

発表論文につきましては、Google Scholarをご覧ください。

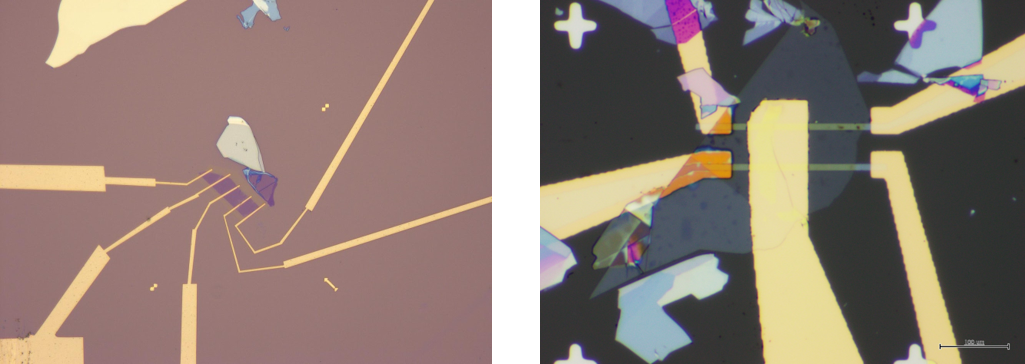

・酸化エンジニアリングにより二次元物質の機能化とデバイス応用

遷移金属ダイカルコゲナイドの原子層に代表される二次元物質は、原子レベルの厚さに由来した優れた電界制御性を有する一方で化学的に安定であることから、シリコンに代わる次世代の低消費電力エレクトロニクス材料として期待されています。山本グループでは、酸化反応によって二次元物質の新規機能を創発し、シナプストランジスタや抵抗変化メモリへの応用を目指した研究を行っています。

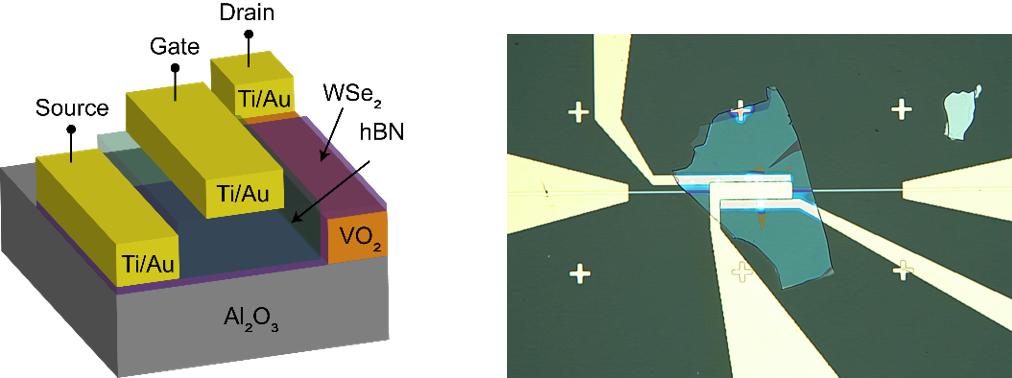

・相転移電界効果トランジスタ

高抵抗状態と低抵抗状態間を超高速で相転移する相転移物質は、メモリやセンサー、さらには電界効果トランジスタ(FET)など多様なデバイスへの応用が期待されています。特に、電界効果によって相転移を自在に操ることが出来れば、既存のシリコンを基盤とするFETに比べ、オン・オフスイッチの大幅な低消費電力化が期待されます。私たちは、相転移現象を示す二次元物質や酸化物のFET応用を目指し、相転移の電界効果誘起に必要な物理学的知見の構築を行います。

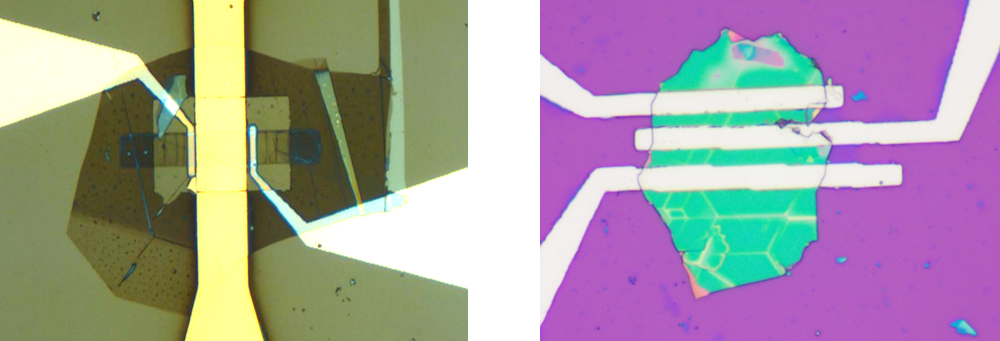

・二次元半導体/相転移物質ヘテロ構造デバイス

表面に未結合手(ダングリングボンド)を持たない二次元物質の大きな特徴として、剥がしてどこへでも貼り付けられる点が挙げられます。この特徴を使い二次元物質を別の機能性材料と組み合わせれば、既存の材料系では不可能であった多機能性・高機能性を発現できる可能性があります。本研究グループでは、二次元半導体と相転移物質とのヘテロ構造を作製し、それぞれの機能を相乗させることで、圧倒的に超低消費電力でオン・オフするトランジスタの開発を目指します。

・二次元物質上での機能性酸化物薄膜成長

二次元物質は、表面にダングリングボンドを持たず化学的に安定なため、成長物質を選ばない汎用的な成長基板として期待されています。私たちの研究グループでは、これまで主に単結晶酸化物が基板として用いられてきた酸化物の成長基板として二次元物質を用いることで、様々な機能を示す酸化物の成長とそのデバイス応用を試みます。