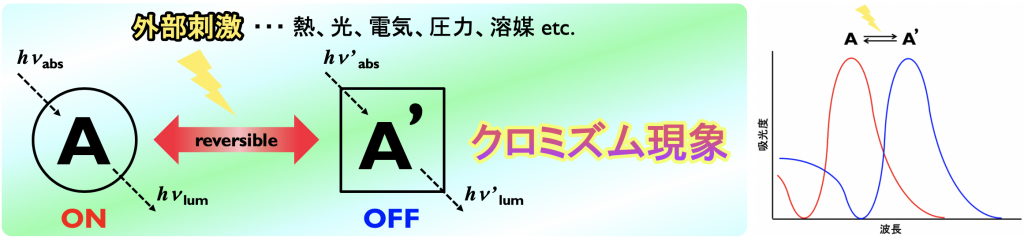

クロミズムとは、単一の化学種が何らかの外部刺激によって光物性(色彩・色調、蛍光強度、透過率、屈折率・反射率)が可逆的に変化する現象のことを言います。厳密には、何らかの作用により色の異なる二つの異性体を可逆的に生成する現象です。この「何らかの」に当てはまる刺激の種類によって細かく分類されます。クロミズムを示す材料を「クロミック材料」と呼びます。クロミズムの例としては、熱による「サーモクロミズム」、電気(電子の授受)による「エレクトロクロミズム」、光による「フォトクロミズム」、圧力による「ピエゾクロミズム」、溶媒による「ソルバトクロミズム」などがあります。最近では、力学(機械)的外部応力を刺激とした「メカノクロミズム」が力のセンシングに利用でき、「力の可視化」という点で生体組織中の圧力分布、建造物の歪みや劣化の可視などに応用できるとして話題を集めています。クロミズムとは、ある分子「A」にある種の刺激を与えて異性体の「A’」に変化させます。そして、この「A’」に同類の刺激を加えることで「A」に戻します。これら「A」と「A’」は吸収波長が違うため発色も違います(吸収した波長の色の12色相環の正反対に位置する補色を発します)。「A」と「A’」を交互に繰り返すことで、スイッチの「ON」、「OFF」を実現させることができます。

クロミズムの原理

当研究室では『近赤外吸収材料』の頁で紹介したラジカル化合物を用いたエレクトロクロミック材料に加えて、フォトクロミック材料も研究しています。ここでは、フォトクロミズムについて紹介します。

▶︎フォトクロミズム

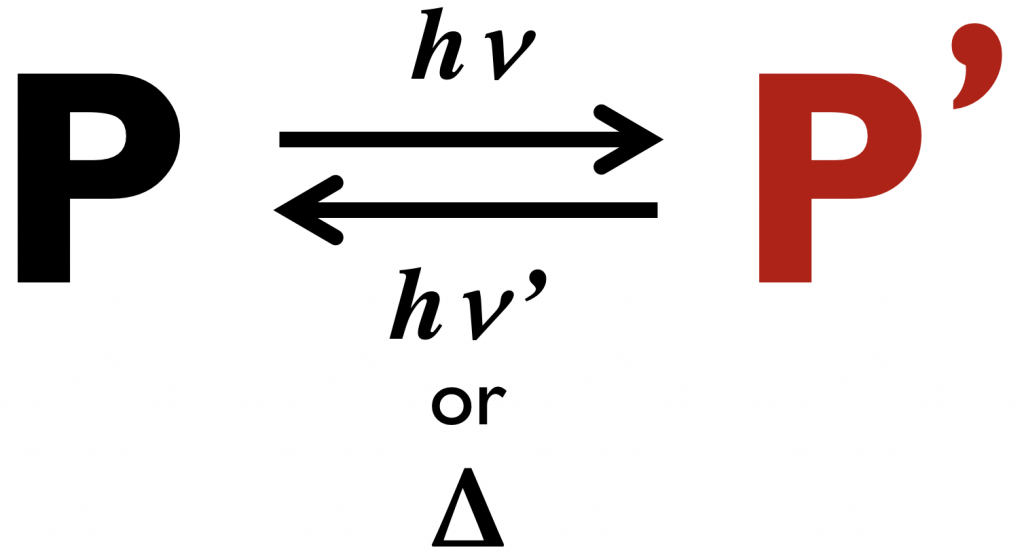

「フォトクロミズム(Photochromism)」はある波長の光照射によって分子の構造が可逆的に変化する現象です。ある分子Pにある波長の光λを照射すると分子は励起状態を経てPとは異なる波長の光λを吸収する異性体P’に変化します。この分子P’は波長λ’の光の吸収もしくは熱によってPへと変化します。P⇄P’間の変換が光照射によってのみ起こるものをP型、一方が光以外(特に熱)のものでも起こるものをT型と区別しています。分野の研究の流れとしては、当初は光照射して異性化しても室温で熱を感じて元に戻ってしまう材料が多かったので、更なる応用のために熱に強く(安定で)光でしか異性化しない分子が次々と開発されていったという流れです。現在はλが紫外光(UV)、λ’が可視光(Vis.)のものが多いです。主に感光体として応用が期待されており、例として、調光ガラス(紫外線で元々可視光領域での吸収がない分子を紫外線を照射させることで透明な分子構造から可視光を吸収する分子構造に変化(し灰色や茶色に着色)するフォトクロミック材料を、メガネのレンズやガラスなどに塗布したり練り込ませておき、屋外に出て紫外線に当たると着色して眩しさから目を守り、室内など紫外線が届かない所では元の(透明)色に戻るもの)や書き換え可能型光メモリー(CD-ROMやDVDに使用)といった用途があります。

フォトクロミズムの異性化