1) 場所の履歴と風景形成のメカニズムの解明

各地の風景がどのように形成されてきたのか、その歴史を明らかにしていく。

物理的な環境(見られる対象)整備だけでなく、風景の見方や価値観の醸成過程、その場所でのアクティビティも含めた、風景形成のメカニズムの解明を目指す。

- 京都鴨川の歴史的景観形成にかかる近現代史研究

- 近代京都の景観施策に関する史的研究

- 宇治河岸の近代観光地形成史研究

- 大阪中之島の納涼史研究

- 戦前の伊勢における神都形成史研究

2) 現代のまちの風景の魅力や価値の発見・実証

現代のまちや地域に存在する景観資源、景観を支えるインフラなどに着目し、その魅力や価値を発見・実証していく。

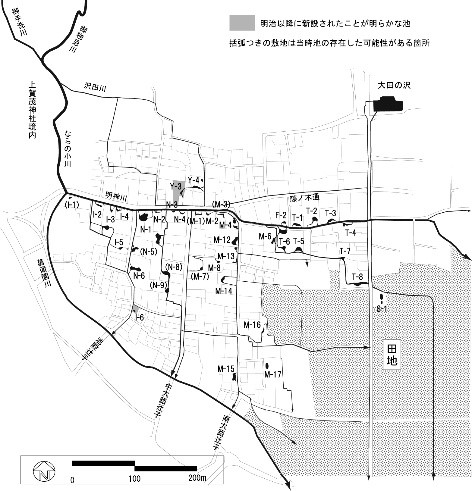

- 交野市倉治、京都市などに現存する伝統的水システムにまつわる文化的景観調査

- 豊中市ロマンチック街道におけるバス・スポット・パーク事業の展開

- 滋賀県犬上郡豊郷町・その他湖東地域に設置された農業用地下水揚水機場(集水池)の研究

(世界かんがい施設遺産・土木学会選奨土木遺産「龍ケ池揚水機場」の現況調査とまちづくりへの活用)

3) 伝統的な防災・減災の知恵を生かした持続可能な地域形成に関する研究

災害に強い国土づくり・地域づくりに向けて、日本における伝統的な現在の知恵を発掘する。

さらにその成果を地域社会に還元し、今後の防災まちづくりに活用してゆく方策について検討する。

- 滋賀県水害履歴調査と防災まちづくりへの応用方策の検討

滋賀県流域治水政策室と協働で、滋賀県内の各地で水害履歴の聞き取り調査を行い、マップを作成しています。

▶ 滋賀県水害情報発信サイト(外部リンク)

これまでに当研究室が関わって作成したマップは、以下の通りです(上記滋賀県サイト内データへのリンク)。

・米原市上丹生(2014年度、マップその1、その2、その3、その4)

・東近江市妹(2014年度、マップその1、その2、その3)

・野洲市須原(2014年度、マップその1、その2、その3)

・野洲市六条(2014・2015年度、マップその1、その2、その3、その4)

・甲賀市三本柳(2015年度、マップその1、その2、その3、その4)

・高島市朽木野尻(2015年度、マップその1、その2)

・長浜市高月町馬上(2015年度、マップその1、その2)

・甲賀市信楽町神山(2016年度、マップその1、その2)

・甲賀市信楽町勅旨(2016年度、マップその1、その2、その3、その4)

・長浜市木之本町石道(2016年度、マップその1、その2)

・大津市石居(2017年度、マップその1、その2)

・米原市醒井(2018年度、マップその1、その2)

・竜王町弓削(2018年度、マップその1、その2、その3)

・甲賀市信楽町牧(2019年度、マップその1、その2、その3)

・近江八幡市新巻町・浄土寺町(2019年度、マップその1、その2)

・甲賀市信楽町江田(2021年度、マップその1、その2)

・野洲市比留田(2022年度、マップその1、その2、昭和34年水害時の日野川決壊マップ)

・野洲市小南(2022年度、マップその1、その2、その3、昭和34年水害時の日野川決壊マップ)

・野洲市入町(2023年度、マップその1、その2、昭和34年水害時の日野川決壊マップ)

・米原市岩脇(2024年度)

以下の関連記事もご覧ください。

・林倫子,防災まちづくりへの応用を目指した滋賀県水害履歴調査(INTERVIEW 河川基金助成の現場から),RIVER FUND 河川基金だより,Vol.46,pp.20-22,2022.4

・林倫子,滋賀県水害履歴調査の取り組み―伝統的な防災・減災の知恵を活かしたまちづくりに向けて―,理工学と技術:関西大学理工学会誌,Vol.25,pp.43-47,2018.12 - 滋賀県における伝統的治水と流域の土地利用との関係

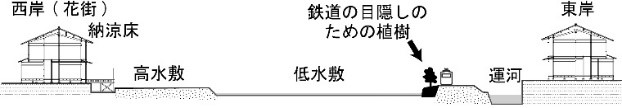

- 淀川沿川に築造された水防建築「段蔵」の嵩上げ高に関する研究

- 京都府下における伝統的治水施設・水防活動の変遷に関する研究

- 関東大震災における避難者動向に関する研究

- 北海道の急流河川(石狩川水系忠別川、十勝川水系札内川)において戦後に設置された霞堤群に関する研究