【第14回うめだ南トラ研究会】 実施レポート

開催日:2025年7月31日(木)

会場:グラングリーン大阪 JAMBASE CONFERENCE 4-1

今回は、うめきたエリアの中心に位置する「JAMBASE」での開催となり、大きな変化の最中であるエリアの現場感を肌で感じながら議論する貴重な機会となりました。会場には、研究者・企業関係者・行政など多様な参加者が集い、不動産・エネルギー関連企業をはじめとした新たな企業・団体の参加も見られました。研究会後には、阪急阪神不動産様のご厚意により、うめきたエリアの防災関連施設を中心とした見学ツアーも実施され、現地を体感しながらの議論が展開されました。

1. 奥村与志弘(うめだ南トラ研究会代表)

「前回研究会で実施したデジタルツイン・ワークショップの報告」

研究会代表の奥村からは、3月に実施されたデジタルツイン・ワークショップの成果が報告されました。点群データを用いて再現した大阪・梅田エリアにおいて、防災だけでなく日常の都市魅力向上に資する80件近くに及ぶ利活用アイデアが提示されました。

特に今回は、「人流データの把握と共有」が今後の中心テーマとして提案され、梅田エリアにおける人流調査の実施状況を把握するためのアンケート実施も紹介しました。各社・部門ごとで蓄積されてきた人流調査を越境的に“見える化”し、南海トラフ地震の備えと都市開発の両立を模索する土台づくりへの第一歩と位置づけました。

2. 友枝明保 教授(関西大学 総合情報学部)

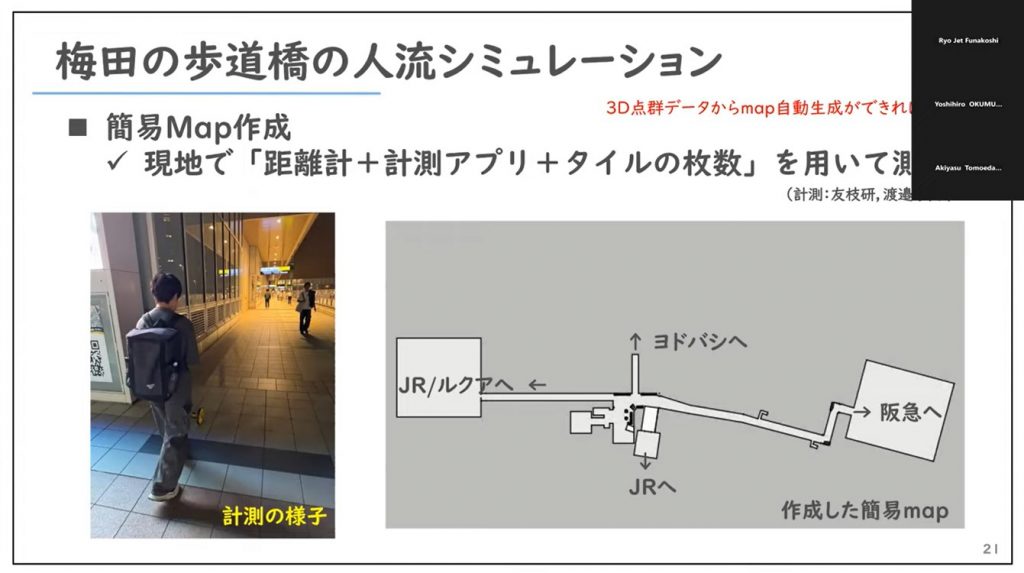

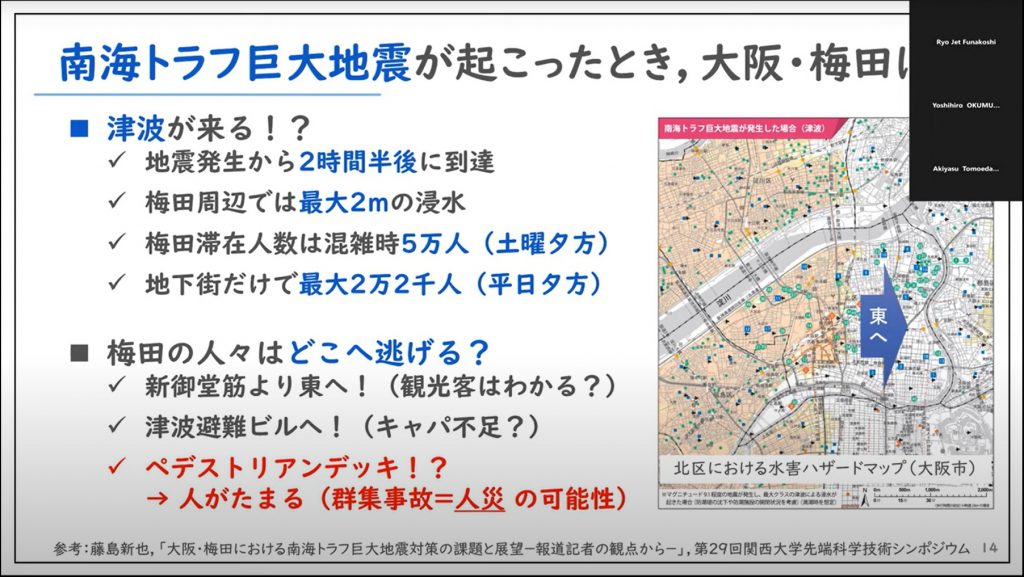

「天災は“人災”にもなりえる ― 梅田の人流シミュレーションで備える,私たちの防災」

友枝教授は「渋滞」に着目した独自の数理モデル・シミュレーション研究を紹介。梅田のペデストリアンデッキを舞台とした人流交錯のリスク分析や、リズムによる群衆誘導、障害物設置による避難促進といった研究例が披露されました。

特に、混雑時の人流が群衆事故へとつながるメカニズムや、安全な誘導のために必要に応じて「どこから異常か」「どこまでが安全か」といった判断に関する知見は、都市の防災設計における新たな視点を提供しました。小規模実験から都市スケールへの展開に向けた挑戦として、今後の展開が期待されます。

3. 船越亮 氏(クモノスコーポレーション株式会社)

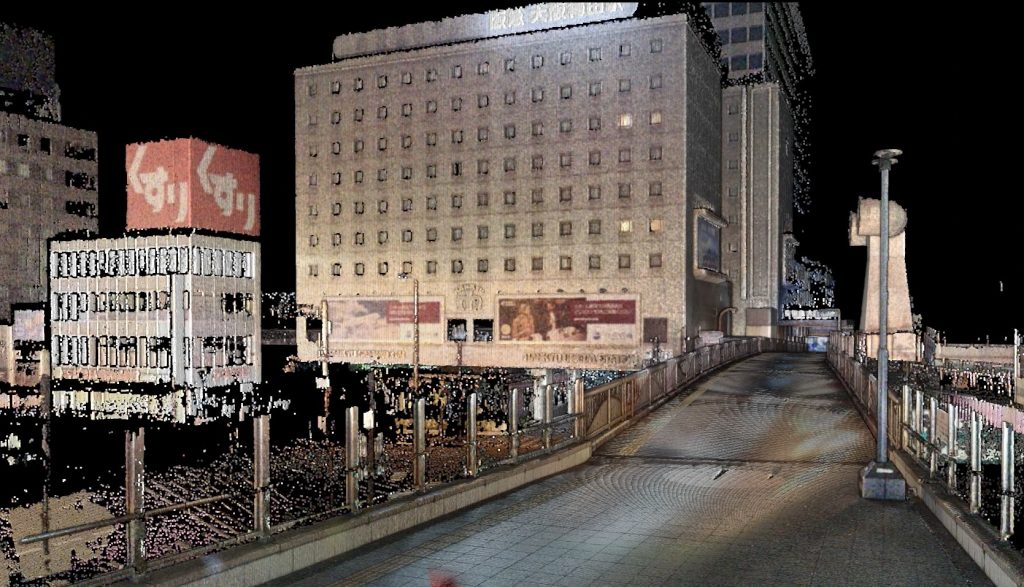

「梅田周辺地域のデジタルツインデータの利活用」

デジタルツイン分野で先進的な取り組みを進めているクモノスコーポレーションから、船越氏にご発表いただきました。今回は、同社が取得した梅田周辺の高精度な三次元点群データの具体的な内容と、その活用の可能性について紹介がありました。

点群データは、災害時の避難経路の検討や都市空間の整備、防災計画の立案などに活用できることが示され、実務面での応用性の高さが伝えられました。また、最新の計測技術の進展についても触れられ、現実の都市空間を高精度に捉えることが可能となっていることが報告されました。

近年では、「Gaussian Splatting(ガウシアン・スプラッティング)」と呼ばれる新たな技術の登場により、従来よりも簡易に、しかもフォトリアリスティックな形で都市空間を再現・記録する手法も現れています。こうした技術の進化は、都市の現況把握や可視化のあり方を大きく変える可能性があります。

一方で、技術だけで解決できない課題も多く、実際の活用には他分野・他組織との連携が重要であるとの指摘もありました。今後の研究や実務の現場との協働に向けた可能性が共有されました。

4. うめきたエリア現地見学(研究会終了後)

研究会終了後には、阪急阪神不動産様のご厚意により、うめきたエリアにおける防災関連施設を中心とした現地見学ツアーが実施いたしました。

ガイド役は、まちづくりを担う一般社団法人うめきたMMO様が務め、うめきたの防災インフラ(災害用マンホールトイレや非常用蓄電池盤など)について丁寧なご説明をいただきました。

現地を実際に歩くことで、空間構成や人流シナリオの前提が立体的に理解でき、今後の議論にも大きな示唆を与える機会となりました。

第14回研究会では、防災と都市魅力の両立を目指す「共創設計」の視点のもと、デジタルツイン、人流可視化などの技術と実践知が交差しました。参加者には新たな企業・団体の顔ぶれも加わり、今後の活動の広がりが期待されます。次回研究会では、アンケート結果なども踏まえながら、より具体的な協働の方向性が検討していく予定です。