研究室の概要

固体、液体の様々な廃棄物や副産物に対して、有価物回収、付加価値化、再資源化、無害化、有害物除去を目的とする処理プロセスの開発を試みています。化学工学、分離工学および無機合成の考え方を環境浄化や資源リサイクリング、新しい機能性材料の創製および廃棄物のゼロエミッション化などに適用して、様々な廃棄物や副産物を有価物に変換したり、有効利用するための技術開発を行っています。

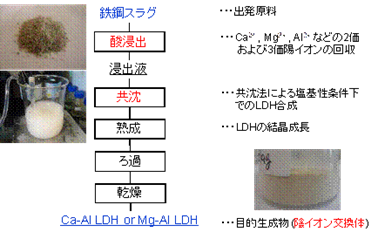

一例として、製鉄所から副生する鉄鋼スラグや石炭火力発電所から燃焼残渣として発生する石炭飛灰をはじめ、各種スラッジの焼却灰、アルミドロス、ダスト、鉱滓、石膏、廃ガラスなどを主たる研究対象としています。これらを出発原料に用いて、ゼオライト様物質と呼ばれる複合酸化物やハイドロタルサイト様化合物と呼ばれる複水酸化物のような触媒能、吸着能、イオン交換能を持つ機能性無機材料、いわば「人工鉱物」を創製する研究を行っています。

これらの適用分野の一つとして、排水や汚染土壌の処理を目的とする様々な有害イオンの除去・固定化材を考えています。ヒ素やホウ素、クロム、セレンなど、水溶液中でオキソ酸イオンを形成するような有害陰イオン種の希薄水溶液をターゲットにしています。

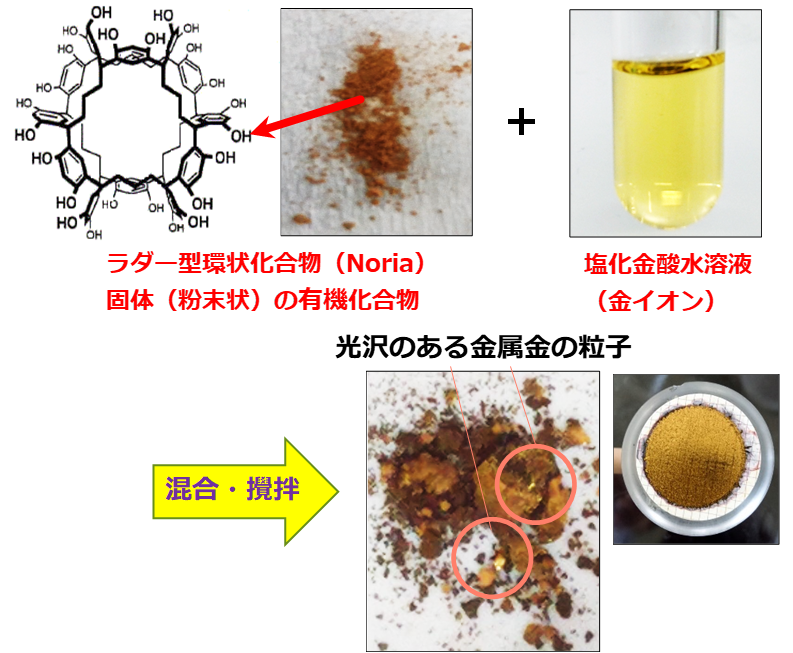

最近では、様々な研究機関との共同研究として、湿式法および乾式法による機能性粉体材料の創製、貴金属リサイクルを目指した吸着剤や回収プロセスの開発などを検討しています。特に、有機系還元剤(ラダー型環状有機オリゴマー、ノーリア)を用いて、水溶液中の金イオンや銀イオンを選択的に還元回収するための処理プロセスの開発に注力しています。この貴金属の回収技術については、関連動画でも紹介しています。

鉄鋼スラグからの陰イオン交換体の合成

ラダー型環状有機オリゴマー(ノーリア)による金の回収

関連学会および共同研究

化学工学会、環境資源工学会、資源・素材学会をはじめとする国内外の学会で、得られた研究成果を発表しています。独自で行っている研究テーマを発展させること以外にも、学内・学外を問わず、他分野の研究者との共同研究や交流を積極的に推進しています。研究成果の実用化を目指して、民間企業との共同研究や技術的見地からのディスカッションを行っています。

現在、主に東北大学、産総研の研究者、鉄鋼関連会社や化学メーカーなどの研究所、化学・物質工学科(関大)の研究者と共同研究や交流を行っています。共同研究等の様子は、News一覧に記載しています。今後も、研究活動を通じた他学部、他大学、企業、研究所、OB、OGとの幅広い交流を推進したいと考えています。学内外の研究者、技術者と我々メンバーとが双方を継続的に行き来し、常時、忌憚のない活発な議論や様々な交流ができるような取り組みを目指しています。

研究室活動を通じた教育(学生向け)

研究指導と研究室活動について

院生・学部生を問わず、研究室に所属する学生に対して、原則、各々一つの研究テーマを設定しています。教員と学生間でコミュニケーションを密に取りながら、学生自身でよく考えて研究を進めていけるように指導を行っています。「フリートーク」と称する時間を設定し、教員と相談・議論する時間を多く割いています。国内の関連学会や海外での国際会議で発表したり、共同研究先に報告する機会を与えています。

学外の研究者や技術者、他学科や他大学の先生方や学生との交流の場を設けています。様々な行事の中で教員と学生が接する機会が多くあります。一連の研究室活動を通じて、技術者・研究者の卵として成長するための研究環境作りを心掛けています。

日頃の研究室活動は、関連動画やNews一覧、年間計画にも掲載しています。希望があれば、いつでも研究説明や研究室見学を行います。まずは、村山までメール連絡してください(お問合せ)。

国際会議での発表(口頭発表・ポスター発表)

様々な研究発表会の様子

外部講師を招いた特別勉強会

研究室メンバーでの懇親会

メンバー有志によるレクリエーション