どの職場でもそうだと思うのだけれど、大学にも名前が与えられていない仕事がたくさんある。それらをひっくるめて「雑務」と呼ぶにはあまりに重要かつ時間のかかる業務だ。しかし、「授業をした」や「会議にでた」、「論文を書いた」などのように、内容を言葉にしやすい仕事を率先して行い、時に名前のない仕事を軽視してしまうことはないだろうか。恥ずかしながらに僕はある。専業主婦を軽視しているのと同じだな、とふと思う。

しかし、名前の与えられていない活動が、例えば授業をはるかに超えた教育効果をもたらすことだってある。日常の他愛のない声かけが、学生の「学ぼう」という気持ちを奮い立たせるかもしれないのだ。授業内容でそのような気持ちを起こさせるのは無論大事だが、授業の感想ノートに「先生が授業でしゃベってることは、正直難しいと思うことがあります。でも階段で話しかけてくれて、『希望学』の本を読んでみました」なんてことが書いてあると、現実世界の複雑さを垣間見る気がする。だって授業準備にはウン十時間と時間をかけてるんだぜ。それをさしおいてちょっとした声かけが心に残っているとは。「ひとつの会釈は何か無限なるものである」といったところだろうか。

今日は本当は、先日梅田で行われた講演会「Teacher Education in New Zealand〜教師教育をめぐる理論対実戦〜」の記事を書くつもりだったのだ。僕のゼミ生も多数参加してくれて、それはそれはいい会だった。Dr. キャロル・マッチ先生もとても素敵な方だった。

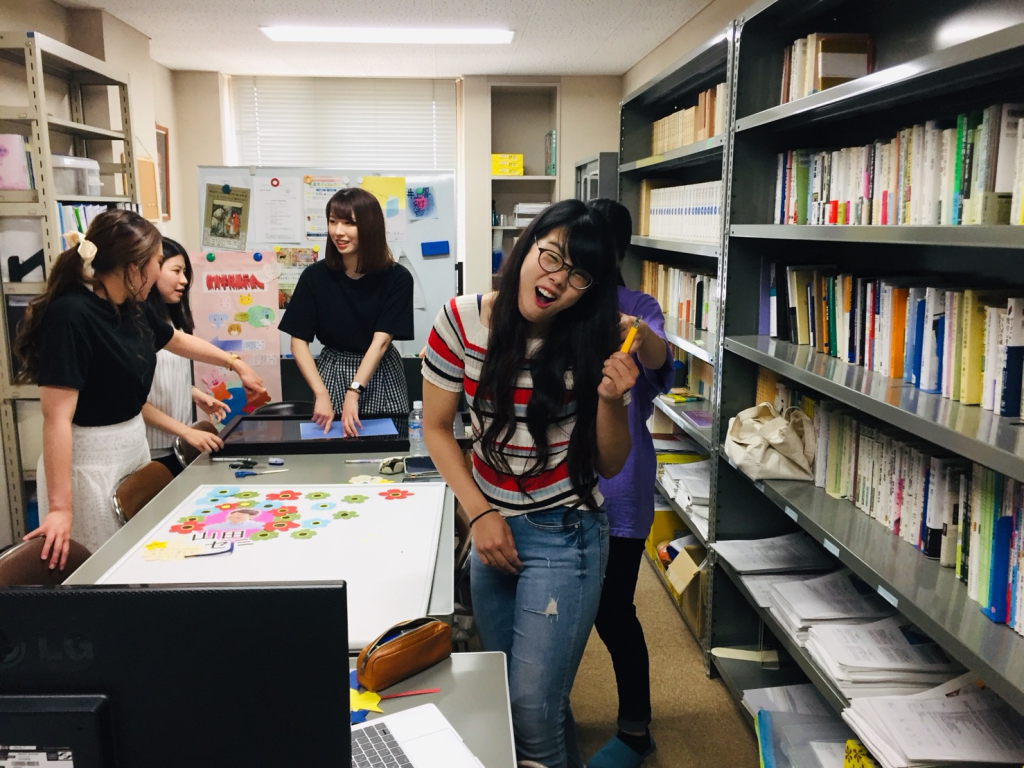

懇親会での学びもたくさんあった。しかし振り返ると、一番心を砕いたのは、講演会に出たことではなく、これも名前が与えられていない、講演会参加までの学生とのやりとりだった。本当はその詳細を書き記すべきなのではないかと思ったので、このブログではこれから、そのように名前の与えられていない仕事に名前を与えることもしていこうかなと思う。例えば現在山ほど抱えている看板作成とかね。

仕事は正直、一人でやったほうが早いことが多い。学生と一緒に看板を作成することを、「学生指導」なんて呼べるはずは到底ない。でも価値がある気がする。これはどういう活動なのだろう。この辺りを丁寧に言葉にしていかないといけない気がする。