今日のセミナーでは、これでもか!というほど「教育現場」という言葉が多用されていた。

この「教育現場」という言葉の用法は、字義通りではなくかなり限定されたものである。

たとえば、家庭、大学、塾などの教育が「教育現場」という言葉の用法からは排除されている。すなわち、義務教育を中心とした公教育制度内で行われる教育のことを「教育現場」と呼んでいるのだ。

つまり、理論家や政策立案者、保護者や一般市民が立ち入ることのできない閉じた空間を想定して教育現場という言葉が使われている(教育を語る際に使われる「現場」という言葉の問題構成については(丸山恭司(2005)「教育現場の暴力性と学習者の他者性」『応用倫理学講義6』岩波書店、pp.116-131.を参照)。

私たちは専門家なのである!ということをここまで声高に言わねばならないほどに、

日本では教育の専門家である教師や保育士よりも、素人の方がうまく教育ができるんじゃないかと思われているということだろう。

厚生労働省は2015年12月4日、保育士不足を解消するために、国の基準を緩和する方針を決めた。

いくつかの基準があるとはいえ、内容を端的に言えば『保育士資格のない人でも子供の世話をできるようにする』という内容である。

いやいやいやいや、保育や教育ってのは、素人にはできないんだよ。それは「現場」を知っている専門家にしか遂行できないものなのである、と言う声が大きくなるのも当然だろう。 ただ、それを伝えるために、「教育現場」内部から、他を排除した「現場」という言葉を多用することは得策とは思えない。

必要なのは、専門性を理解してもらえるような取り組みの具体を外へ発信していくことだ

そしてそれは、他者に理解してもらえる言葉(映像やその解釈を含め)によってのみ実現可能である。

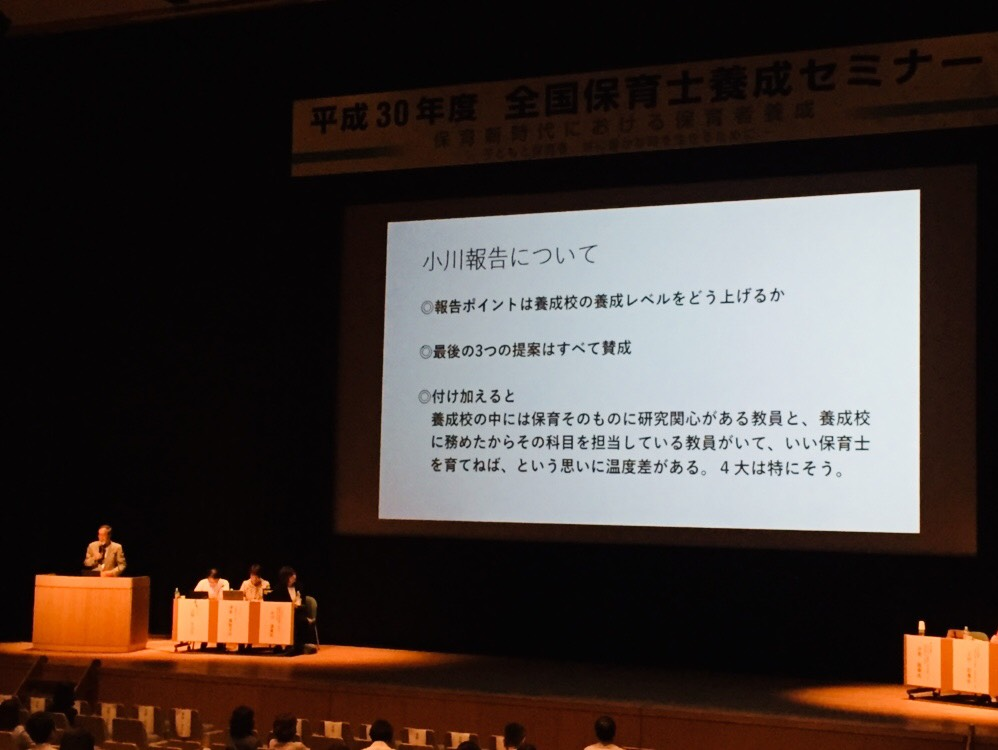

保育者養成を大学で行うことの意義はここにもあるだろう。複雑な現実を言葉によって規定し、公的な場に持ち込む力を育成することも、私の重要な仕事のひとつだ。