研究活動

Research Activities

2011

エジプト人・ポーランド人・日本人の合同研究会を実施

平成24年 (2012年) 3月

2012年3月23日(金)から30日(金)まで、当拠点メンバーのアフメド・シュエイブ氏(保存修復班)、アーデル・アカリシュ氏(保存修復班)、エヴァ・ロズネルスカ氏(保存修復班)が来日し、関西大学にて研究会と実験、来年度のエジプト調査についての打ち合わせを行いました。地盤班、保存修復班、文化・都市班、技術開発班の枠をこえて活発な交流が行われ、有意義な成果を得ることができました。

27日(火)には公開研究会を開き、アフメド・シュエイブ氏(保存修復班)、アーデル・アカリシュ氏(保存修復班)、エヴァ・ロズネルスカ氏(保存修復班)がエジプトとポーランドの文化財の修復事例について報告しました。その後、日本人研究者と活発な議論が展開されました。

また、研究会では、吹田浩氏(文化・都市班)、西浦忠輝氏(保存修復班)、伊藤淳志氏(地盤班)、西形達明氏(地盤班)、土戸哲明氏(技術開発班)、高鳥浩介氏(技術開発班)、中村吉伸氏(技術開発班)、荒川隆一氏(技術開発班)が研究報告を行い、エジプトとポーランドの研究者と討論が行われました。

研究会のなかで、エヴァ・ロズネルスカ氏(保存修復班)は壁画の保存修復に用いる接着剤の用法について実演を行い、また、大阪工業大学の中村吉伸氏(技術開発班)の実験室ではアフメド・シュエイブ氏(保存修復班)とエヴァ・ロズネルスカ氏 (保存修復班)を交えて高分子の実験打ち合わせを行うなど、技術交流と意見交換を進めました。

アフメド・シュエイブ氏(保存修復班)、アーデル・アカリシュ氏(保存修復班)、エヴァ・ロズネルスカ氏(保存修復班)は、大阪の住吉大社、京都の宝積寺や南禅寺、千本釈迦堂、広島の厳島神社や原爆ドーム、奈良の当麻寺や室生寺を訪問しました。この訪問によって、日本の文化財を軸に今後の文化財の保全と修復のために視野を広げることになりました。

カイロ大学からの交換研究員

平成23年 (2011年) 12月 - 平成24年 (2012年) 1月

関西大学とカイロ大学の学術協定によって、カイロ大学考古学部から2名の研究者が関西大学に派遣され、共同研究が行われました。アフメド・シュエイブ氏(保存修復学科)、マイサ・マンスール氏(保存修復学科)は、2011年12月15日より約1ヶ月滞在しました。

二人は、土戸哲明氏(技術開発班)と、エジプトの石造文化財におけるカビ・微生物の調査と分析方法について、中村吉伸氏(技術開発班)と、エジプトの文化財に使用される各種ポリマーの劣化実験について打ち合わせや意見交換を行いました。

アフメド・シュエイブ氏は、関西大学の学部や大学院の授業で、エジプトや古代地中海、古代ヨーロッパの文化財や歴史についての講義を行いました。関西大学の研究員、院生、学生がエジプトの石造建築物の修復技術を習得するために必要なモデル壁画も作製しました。また、荒川隆一氏(技術開発班)、川﨑英也氏(技術開発班)と、以前より続けている壁画の有機接着剤の分析方法について検討しました。

マイサ・マンスール氏は、土戸哲明氏(技術開発班)とともに、カビと微生物の培養と識別の作業を行い、関西大学における先端技術を学びました。

エジプト調査2011年度

平成23年 (2011年) 8月-9月

2011年8月の終わりより、文化・都市班の吹田浩氏、中澤務氏、森貴史氏がカイト・ベイ要塞、アレキサンドリア国立博物館、ローマ劇場、ポンペイの柱、アンフォーシ遺跡、カタコンベを訪問し、古代エジプトの文化遺産とアレキサンドリアのヘレニズム時代の遺跡をヨーロッパの博物学、古典学、エジプト学の見地から比較研究を行いました。

サッカラのイドゥート遺跡では、伊藤淳志氏(地盤班)、西浦忠輝氏(保存修復班)、アフメド・シュエイブ氏(保存修復班)、アーデル・アカリシュ氏(保存修復班)、吹田浩氏(文化・都市班)が地下埋葬室の地盤強化の研究と実験を行いました。また、岡絵理子氏(文化・都市班)は、サッカラ村でフィールド調査を行いました。

調査期間において、伊藤淳志氏(地盤班)、西浦忠輝氏(保存修復班)、吹田浩氏(文化・都市班)がグランド博物館の保存修復センターを訪問しエジプトでの保存修復の専門家との交流を促進しました。

また、科研研究費によって、マスタバ(上部構造)の調査も、安室喜弘氏(環境都市工学部)も参加して行われました。

中国での敦煌の壁画調査

平成23年 (2011年) 8月

2011年8月5日(金)-11日(木)、吹田浩氏(文化・都市班)、土戸哲明氏(技術開発班)、中村吉伸氏(技術開発班)、高鳥浩介氏(技術開発班)、アーデル・アカリシュ氏(保存修復班)、アフメド・シュエイブ氏(保存修復班)が敦煌研究院(Dunhuang Academy)を訪問し、壁画の保全状況について調査を行いました。

莫高窟や西千佛洞を未公開のものを含め実見し、修復作業を行っているところでその説明を受けました。

また、国家古代壁画保护工程技术研究中心(National Research Center for Conservation of Ancient Wall Paintings)、デジタルテクノロジーセンター、インフォメーションセンターを訪問し、吹田氏とシュエイブ氏が講演を行いました。

この調査では、古代エジプトの壁画と比較しながら、敦煌研究院の研究者と技術的な意見交換を有意義に行うことができました。

マチュピチュ遺跡の保存修復の調査

平成23年 (2011年) 8月

当拠点メンバーである西浦忠輝氏(保存修復班)が、マチュピチュ遺跡において、藤田晴啓東洋大学教授と共同で研究調査を行い、朝日新聞(朝刊)に紹介されました。

エジプトの舞踏-伝統と現代の文化-

平成23年 (2011年) 7月

2011年7月21日(木)に、駐日エジプト・アラブ共和国大使館文化・教育・科学局との共催のもとで、関西大学にて、当大学のベリーダンスサークル『Belly Divas』によるベリーダンスを、そして エジプトの国立民族舞踏団『エル・ホレイヤ』によるエジプト民族舞踏を披露していただきました。

多くの方にご来場いただき、盛会に終わりました。どうもありがとうございました。

なお、『エル・ホレイヤ』の舞踏演目は以下の通りです。

演目

1.ファラオニ(Pharaonic Dance:古代エジプト王朝風ダンス)

2.タンヌーラ(Sufi Dance:旋回舞踏)

3.ヌーバ(Nubian Dance:ヌビア地方のダンス)

4.ラーサット・ホサーン(Horse Dance:馬のダンス)

5.マーラー[セムセメイヤ](Spoon Dance with Semsemiya:セムセメイヤ(エジプトハープ)の演奏とスプーン・ダンス)

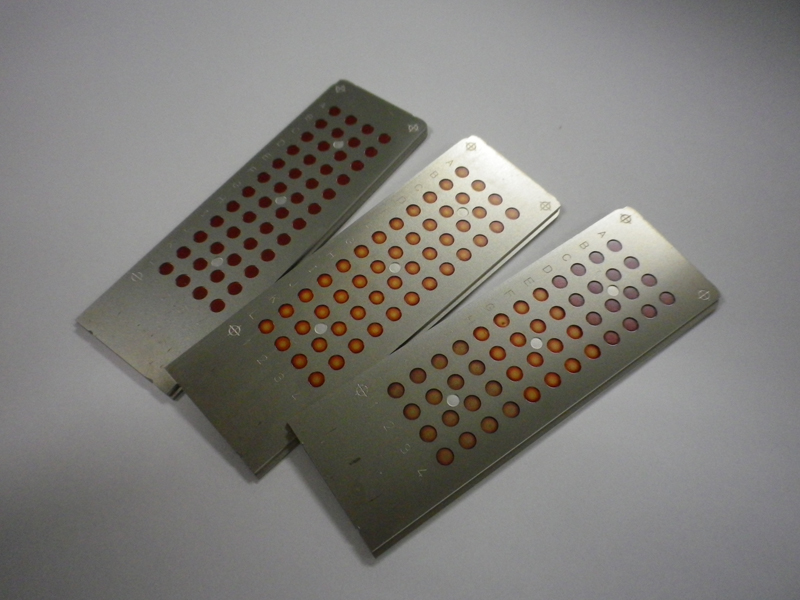

質量分析での新技術

平成23年 (2011年) 6月

当拠点メンバーの荒川隆一教授と川﨑英也准教授が、大日本塗料、島津製作所とともに顔料分析を質量分析に応用し、質量分析を可能にする酸化鉄ナノ粒子を用いた分子のイオン化技術を開発しました。検出感度も従来技術と比べて100万倍に精度を高めました。

この開発は、医療分野へ応用されますが、当拠点がおこなっている文化財の修復作業での顔料表面の有機物の分析においても適用可能です。

文化財保存修復学会第33回大会

平成23年 (2011年) 6月

2011年6月4日(土)-5日(日)、奈良県新公会堂にて文化財保存修復学会第33回大会が開催されました。当拠点メンバーである西浦忠輝氏(保存修復班)が口頭発表をおこないました。発表タイトルは以下の通りです。

6月4日(土)セッション1

「ペルー、マチュピチ遺跡の保存修復[Ⅰ]

-遺構の劣化と保存に関する現地調査-」

*当日、ポスターセッションにおいても発表されました。

小野勇(国士舘大学)、西浦忠輝(国士舘大学)、松本健(国士舘大学)

「古代ローマ都市遺跡の列柱道路の保存修復に関する研究〔Ⅲ〕-実際の保存修復作業(1)-」

R&R建築再生展

平成23年 (2011年) 6月

2011年6月1日(水)開催のR&R建築再生展(於:東京ビッグサイト)にて、当拠点メンバーの伊藤淳志氏(地盤班)が講演しました。

6月1日(水)A会場

講師:伊藤淳志氏 関西大学

「古代エジプト・ピラミッド内壁画修復」