研究活動

Research Activities

2012

エジプトから交換研究員が来日

平成25年(2013年)6月―7月

2013年年6月14日(金)より、関西大学とカイロ大学の学術協定により、カイロ大学考古学部からサラーハ・エル・ホーリ氏とオラ・エル・オゲジ氏の、二名の先生方が交換研究員として来日され、関西大学へと来られました。

先生方はおよそ一ヶ月半の間滞在し、関西大学文化財保存修復研究拠点を中心に活動し、関西大学の研究者や院生と共同で研究を進める予定です。その他にも大学での講義やセミナー、学生との交流など、様々な活動を予定しております。

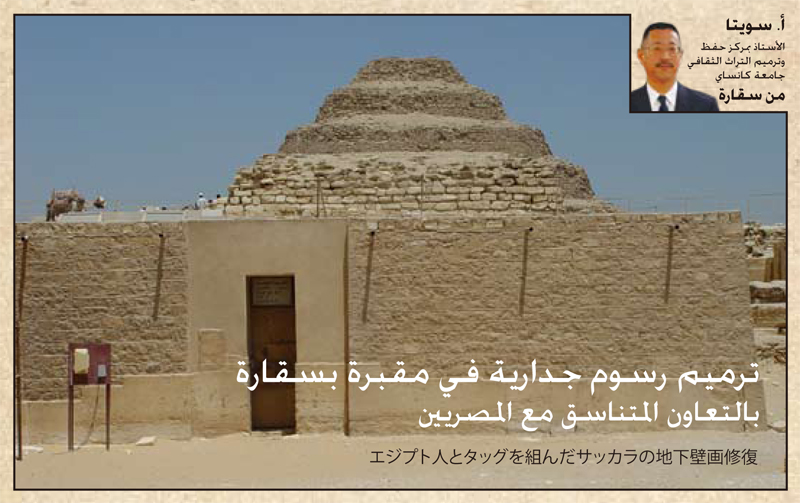

在エジプト日本国大使館の広報誌に掲載

平成25年(2013年)3月

サッカラ遺跡、イドゥートのマスタバ墓における当拠点の活動が、在エジプト日本国大使館広報誌にて紹介されました。

特集「エジプトの考古学と日本」の中で、当拠点の修復活動が考古学における日本とエジプトの協力活動の一つとして、在エジプト大使館の広報誌に掲載されました。

壁画保存・修復の一例として紹介

平成25年(2013年)3月

当拠点が中心となって修復作業を行っているサッカラ遺跡、イドゥートのマスタバ墓が壁画の保存・修復の一例として、毎日新聞(東京本社・2013年3月27日付朝刊)の連載「歴史・迷宮解」にて紹介されました。

地下にある埋葬空間は温度変化が少なく、吸保湿性が高いため温度、湿度ともに保存に適した環境であり、こうした「博物館環境」の下、壁画は剥落しつつも4千年に渡って保たれていました。

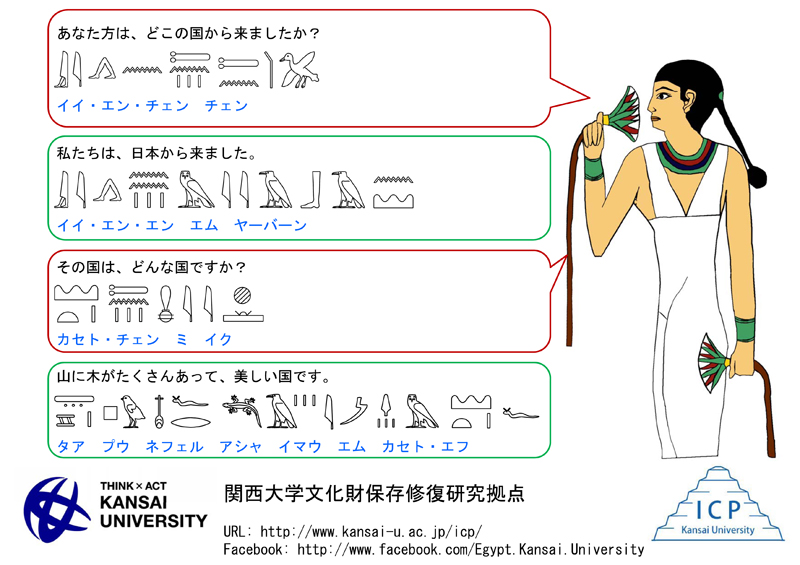

エジプト航空フェアでのパネル展示

平成24年 (2012年) 12月―平成25年(2013年) 1月

2012年12月22日(土)から2013年1月31日(木)の期間、エジプト航空フェアにて、当拠点は関西国際空港の展望ホールメインホール3階企画展示室において、パネルと3次元画像の展示を行いました。

今回の展示では、当拠点が現在まで取り組んできたサッカラ遺跡マスタバ墓での活動を、被葬者であるイドゥート自身が解説するという形式でわかりやすく紹介しました。

期間中は多くの人にご来場いただき、ありがとうございました。

2012年度 国際シンポジウム「世界の壁画修復の最前線」

平成24年 (2012年) 11月

2012年11月11日(日)、関西大学にて国際シンポジウム「世界の壁画修復の最前線」を開催しました。

当シンポジウムは壁画修復に関して、当拠点メンバーの研究の成果の発表を行ったものです。また、当日はエジプトのアル・アハラム新聞編集主幹カマル・ガバラ氏を招聘し、講演をお願いしました。

敦煌莫高窟における壁画修復の研究や、サッカラ・イドゥートのマスタバ墓における壁画修復の現状とその解決策など4本の口頭発表、イドゥートの壁画復元の試みや壁画保存における科学的アプローチなどの11本のポスター展示が行われました。お昼には、関西大学のベリーダンスサークル『Belly Divas』によるベリーダンス演舞が行われました。

このシンポジウムは文理両面からの多様なアプローチを取り上げただけではなく、国際性や学際性といった観点から見ても特色あるものでした。

マチュピチュ遺跡での保存修復調査

平成24年 (2012年) 10月

2012年8月に行われたマチュピチュ遺跡の「太陽の神殿」における日本調査隊とペルー政府の合同調査が、朝日新聞(東京本社・2012年10月1日付夕刊)の連載「文化遺産を守る 日本の知恵を世界へ」にて紹介されました。

当拠点メンバーの西浦忠輝氏(保存修復班)が代表を務める日本調査隊は、遺跡の劣化を食い止め、保存修復の技術を現地に伝えることを目的に、今後も活動を継続していく予定です。調査隊には、当拠点メンバーである伊藤淳志氏(地盤班)も参加しています。

「太陽の神殿」の修復作業を開始

平成24年 (2012年) 8月

当拠点メンバーの西浦忠輝氏(保存修復班)が代表を務める日本調査隊が、2012年8月24日(金)より、ペルー政府と合同でマチュピチュ遺跡の「太陽の神殿」の修復作業を開始し、その活動が朝日新聞(大阪本社・2012年8月25日付朝刊)に紹介されました。

日本調査隊には、藤田晴啓新潟国際情報大学教授の他、当拠点メンバーの伊藤淳志氏(地盤班)らも参加し、石材が劣化した神殿を修復する試みが行われています。

マチュピチュ遺跡での日本・ペルー合同調査

平成24年 (2012年) 8月

2012年8月21日(火)より、当拠点メンバーである西浦忠輝氏(保存修復班)、伊藤淳志氏(地盤班)をはじめとする日本調査隊が、ペルー政府と合同でマチュピチュ遺跡の調査を行います。この調査について、朝日新聞(大阪本社・2012年8月16日付夕刊)に紹介されました。

文化財科学研究

平成24年 (2012年) 7月

2012年7月25(水)-27日(金)、関西大学大学院にて、当拠点メンバーの沢田正昭氏(保存修復班)が集中講義「文化財科学研究」を行いました。

この講義では、文化財の保存・修復のための自然科学的方法とその基本的な知識を習得し、さらには実際の古代の文化財の保存技術の理解を深めることができました。保存技術とそれによって得たデータをうまく活用することで、これまで史料だけでは不十分だった文化財への理解をより深いものにします。

27日(金)には、奈良文化財研究所を訪れ、各種設備や文化財の保全方法についての説明をして頂きました。また、平城宮跡へも訪れ、沢田正昭氏より文化財の保全と活用についての説明も行われました。

今回の集中講義は、文化財の保存修復に興味を持つ若い研究者を育成し、また今後の当拠点の研究活動においても非常に重要な機会となりました。

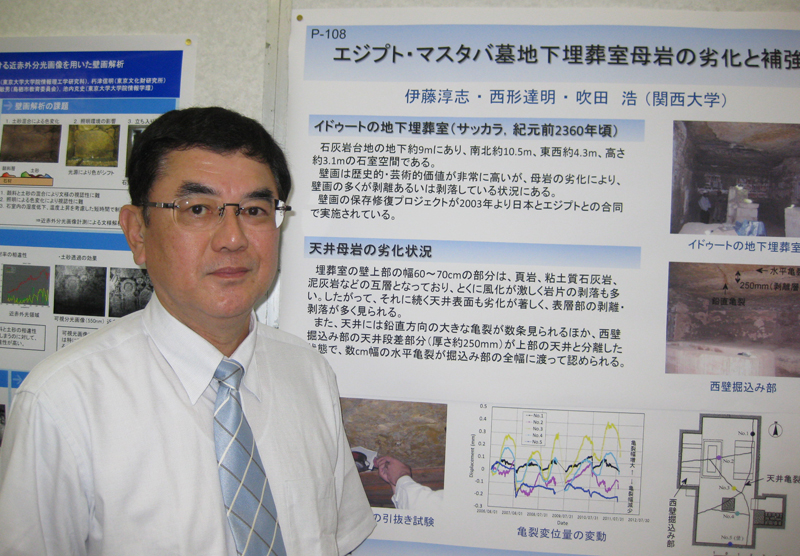

日本文化財科学会第29回大会

平成24年 (2012年) 6月

2012年6月23日(土)-24日(日)、京都大学にて日本文化財科学会第29回大会が開催されました。当拠点メンバーである荒川隆一氏(技術開発班)、川﨑英也氏(技術開発班)、アフメド・シュエイブ氏(保存修復班)、アーデル・アカリシュ氏(保存修復班)、伊藤淳志氏(地盤班)、西形達明氏(地盤班)、吹田浩氏(文化・都市班)が発表を行いました。発表タイトルは以下の通りです。

口頭発表 6月23日(土) A会場

河原一樹、中沢隆、川﨑英也、浅井重博、アフメド・シュエイブ、アーデル・アカリシュ、吹田浩、荒川隆一

「MALDI質量分析法による壁画に使用された接着剤原料の検出」

ポスター発表 6月23日(土)-24日(日)

伊藤淳志、西形達明、吹田浩

「エジプト・マスタバ墓地下埋葬室母岩の劣化と補強」

サッカラの活動に関して

平成24年 (2012年) 5月

当拠点はこれまで、サッカラ村において、エジプトの文化財と地域住民に関する調査を行ってまいりました。 文化財の保存においては、それぞれの地域住民の方やコミュニティとのつながりや協力は非常に重要であり、必要不可欠なものとなっております。 しかしながら、これまでのエジプトにおける文化財保存に対する意識というものはまだまだ低く、我々が今後も取り組まなければならない課題となっておりました。

そんな中、これまであまり注目はされてきませんでしたが、エジプトの一部の地域において、それぞれの地域やコミュニティが団結し、文化財を保存しようとする動きが広まってきております。

そのような文化財に対する認識の変化に関する記事をインディペンデント紙(アル・マスリ・アル・ヨーム)から紹介いたします。

カイロ大学考古学部との学術交流協定を締結

平成24年 (2012年)

2012年、当文化財保存修復研究拠点(ICP)とカイロ大学考古学部(Faculty of Archaeology, Cairo University)が学術交流協定を締結しました。今後は両機関が協力し、エジプトの文化財に関する教育や研究を推進していくこととなります。

これにより、若い研究者の育成や交換研究員の派遣、国際研究集会の開催など、より幅広い活動が可能となります。また、エジプトにおける当拠点の研究活動にとっても有意義なものです。