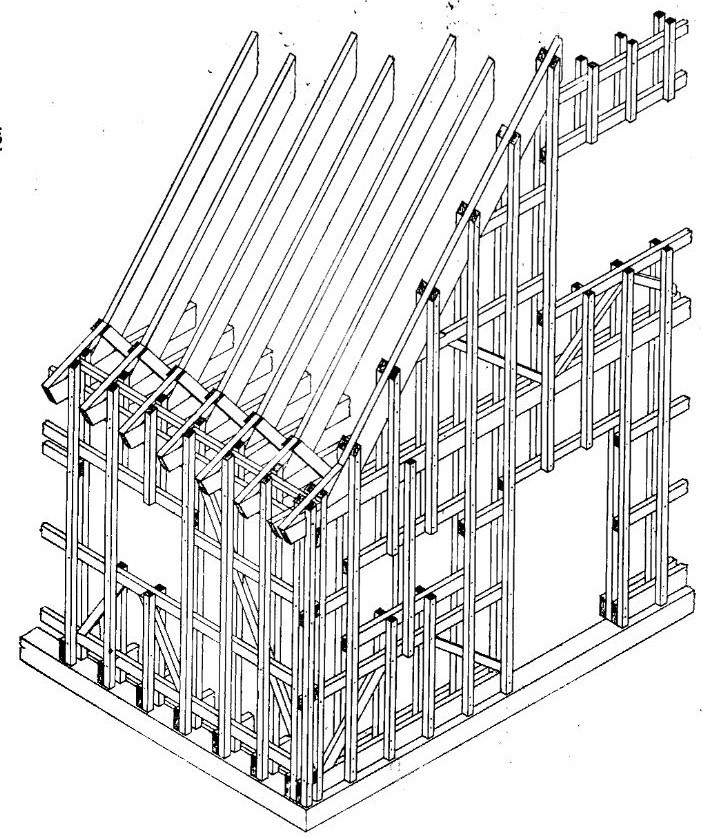

久米式耐震木骨構造は、大正12年の関東大震災における木造建物の地震被害を踏まえ、昭和初期に久米権九郎(久米設計の創始者)によって提案された耐震構造です。主な特徴として、細い柱2本で土台・貫・胴差などの横架材を挟み込みボルトで固定し、この2本組の柱を密に並べ、要所に筋違を入れる構造です。本プロジェクトで対象とするのは、この構造で建てられた建物の一つである旧本多家住宅です。旧本多家住宅は昭和13年に建設された洋風住宅で、神奈川県逗子に所在し、登録文化財となっています。令和4年秋より保存修理工事が行われ、耐震対策検討のための基礎データが必要となりました。

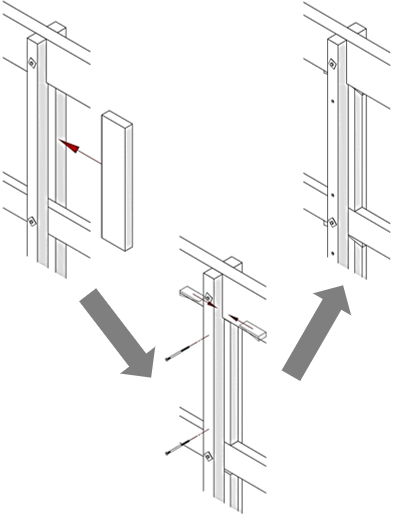

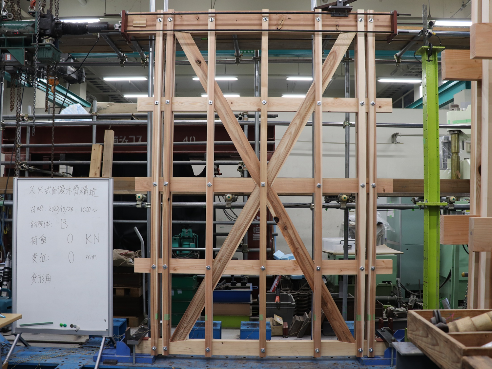

文化財建造物の耐震対策では、既存建物の耐震性能を確認した上で、その文化財としての価値をできる限り損なわない補強方法を検討する必要があります。この建物の主な価値の一つは久米の提案した耐震構造です。そこでこの構造の試験体架構を作成し、載荷実験を行った上で、その構造特性や構造形式を活かした補強方法を提案しました。具体的には、この構造の主たる耐震要素は筋交であることが分かりましたが、その効果が柱の浮き上りによって小さくなっていたので、柱の浮き上りを防止する補強方法を考えました。また、この構造では細い柱の間に複数段入る貫が耐震要素とはなっていなかったので、貫を耐震的に効かせるために既存柱の間に補強柱を挿入する方法(伝統的貫型補強)を提案しました。さらにこの構造をそのまま保存した上で付加的に補強できる方法として、構造用合板による補強もその補強効果を実験で確認しました。提案した内容は旧本多家住宅の耐震補強に採用されています。