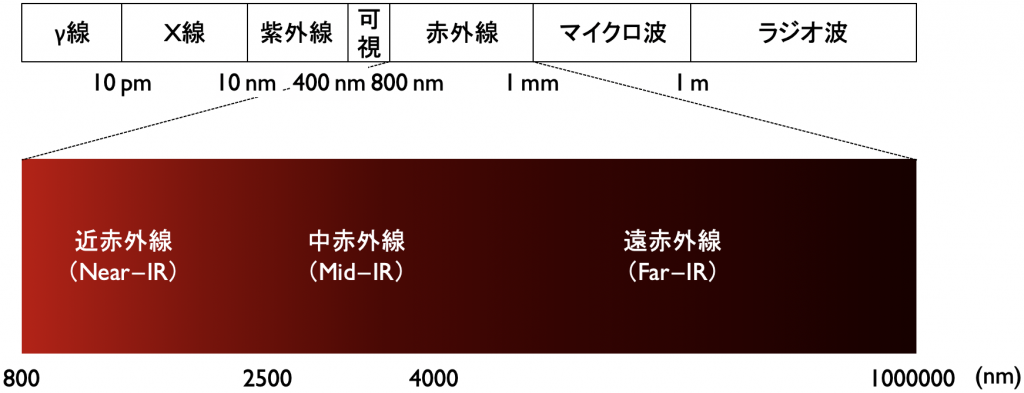

近赤外光とは波長800~2500 nm、波数12500~4000 cm^–1の領域の光で当然人の目には見えません。ですからあまり意識しないかもしれません。しかし、近赤外光はリモコンやワイヤレス通信に利用されており、私達にほとんど馴染みがないということではないのです。当グループはこの私達に親しくないようで親しい領域の光を吸収もしくは発光する有機材料を研究しています。

赤外線の分類

一般的な用途はカットフィルターなどです。デジタル撮影機材に内蔵されているCCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)といったイメージセンサ部位にはカットフィルターが取り付けられています。撮像素子部分に可視光だけではなく赤外光も透過されてしまうと、人が実際に見ている色と撮影して処理された画像の色が異なることがあるので、これを防ぐために赤外線を遮断するフィルターが必要になります。もちろん撮影機器だけが用途ではなく、窓材として使用すれば、内側(室内)の赤外線による温度上昇を抑えながら外の明るさは維持する(屋外の明るさは中に取り込む)といったことも可能になります。現在はほとんどが無機材料のカットフィルターが用いられていますが、コスト面と加工のしやすさといった面から有機材料で同等の役割が持てる材料が多く研究されており、可視光の透過率と赤外線の吸収効率の両方が高い材料が求められています。

近赤外吸収材料

▶︎(近)赤外線を遮断する

一般的な用途はカットフィルターなどです。デジタル撮影機材に内蔵されているCCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)といったイメージセンサ部位にはカットフィルターが取り付けられています。撮像素子部分に可視光だけではなく赤外光も透過されてしまうと、人が実際に見ている色と撮影して処理された画像の色が異なることがあるので、これを防ぐために赤外線を遮断するフィルターが必要になります。もちろん撮影機器だけが用途ではなく、窓材として使用すれば、内側(室内)の赤外線による温度上昇を抑えながら外の明るさは維持する(屋外の明るさは中に取り込む)といったことも可能になります。現在はほとんどが無機材料のカットフィルターが用いられていますが、コスト面と加工のしやすさといった面から有機材料で同等の役割が持てる材料が多く研究されており、可視光の透過率と赤外線の吸収効率の両方が高い材料が求められています。

▶︎吸収した時の熱を利用

(近)赤外線は光エネルギーであるので、これを吸収してそのエネルギーを熱として使うことができます。この熱の生成方法はエネルギー変換効率が高いです。また、何かを燃焼する必要もないので炉も必要なく、生成物も残物もない、周辺も汚さないクリーンな方法であると言えます。

▶︎セキュリティーにも

それぞれ異なった赤外線吸収を持つ情報パターンを印刷し、各々の近赤外線吸収波長ピークと同じ波長にピークを持つ近赤外光を順次照射することで、やっと構成部分が徐々に読み取れるようなセキュリティーの高い媒体を作ることができます。これは「セキュリティーマーキング」と呼ばれ、様々な波長での近赤外吸収材料を含有したインクで印刷パターンを形成することで作ることができます。機密情報の保護や授受などに非常に有効です。

▶︎有機色素として

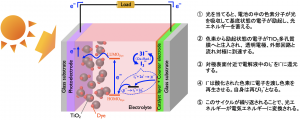

色素増感太陽電池(Dye-sensitized solar cell ; DSC)というものをご存知でしょうか?簡単に言うと、色素が光を吸収して電気に変えるという仕組みの太陽電池です。詳しい原理は下図に示しています。業界では研究自体は落ち着いたと言われており、既に販売もされています。しかし、DSCは一切の課題も改善点もない完璧なものかと言うと疑問が残ります。それは、実用化されているDSCは基本的に太陽光の可視光成分を吸収して発電しているというところにあります。出典によって値は結構変わってきますが、地上に届く太陽光の成分の内、大体紫外線が5%、可視光線と近赤外線が50%弱となっています。いや〜、お肌に悪そうですね〜〜。つまり、基本太陽光の半分近くを占める光を利用していないのです。その理由としては、近赤外領域に吸収を持たせる色素を生み出すことが困難であったことや、有機薄膜太陽電池やペロブスカイト型太陽電池といった後継が出てきて、太陽電池の研究の中心がシフトしていったことがあるかと思います。しかしながら、DSCのために近赤外光を吸収する材料を研究している研究者は現在も少なからずいる訳です。その近赤外吸収材料としては、無機化合物を用いた錯体の報告が多く、有機ラジカルで近赤外領域を目指している我々も、太陽電池の研究者ではないものの面白い位置にいると思います。もちろん、近赤外光を吸収しても可視光を吸収しないのは本末転倒ですし、電解質中で可視光を吸収する色素と近赤外光を吸収する色素を共存させることができるのかというとわかりませんキッパリ。報告されているDSCの最高変換効率が10%強なので、可視光と近赤外光の両方を活用できれば王台の変換効率20%に到達できるかもしれません。それでも単結晶Siには勝てませんが・・・。ただ、有機化合物にはそれなりの良さがあるので、これも用途の一つと考えて研究を進めています。

色素増感太陽電池の原理

近赤外発光材料

▶︎近赤外光レーザー

ここからは近赤外光を発光する材料の話です。波長1400~2000 nmの光は人間の眼の角膜や水晶体に強く吸収され網膜に到達することがなく、眼に対する傷害が少ないため、「アイセーフ(Eye Safe)」と呼ばれています。これは水が1400 nm(OーH対称伸縮振動+OーH逆対称伸縮振動)と1900 nm(OーH変角振動+OーH逆対称伸縮振動)に強い吸収ピークが存在しており、眼球表面の水分によって吸収されるからです。人間は生体組織の80%近くが水分で構成されているので、この吸収特性を活かして医療分野でのレーザー医学に応用されています。また、近年環境問題の深刻さが増していることから、周辺環境に対する関心も高くなっていますが、環境計測に用いられるものとしてレーザーレーダーがあります。レーザーレーダーは計測対象を非接触で遠隔計測できる優れものですが、レーザー光が大気中を伝搬する中で人の眼にレーザー光が入る可能性は否定できないため、この波長域での発光レーザーの需要は高まっています。

▶︎光通信

光通信は光で信号を伝える通信方法で、光ファイバーが伝送路として使用されています。光通信では1000~1650 nmの波長帯域が使用されています。特に1500 nmでは光の伝送損失が少ないことがわかっているため、この領域の光が光ファイバーの中を走っているのです。

▶︎蛍光バイオイメージング

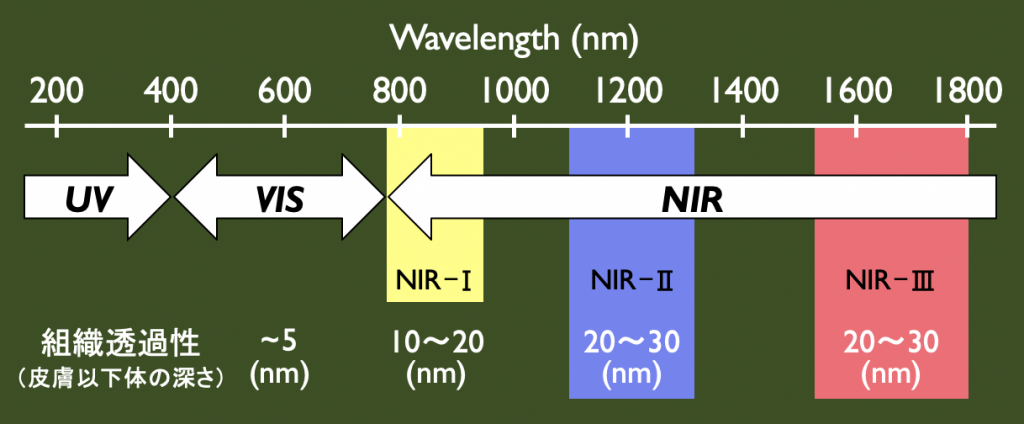

有機化合物は特定の波長の光を受けるとそのエネルギーを吸収して励起状態になり、無放射減衰を経て吸収したエネルギーの一部を励起光より波長の長い蛍光として放出します。この放出された蛍光を検出し画像化するのを蛍光イメージングと言います。これを生化学分野に応用した蛍光バイオイメージングは、蛍光を発する分子や粒子(プローブ)を生物の体内に導入し、体外からその蛍光を観察することによって、そこで生きた細胞・分子などの組織の動態や生命現象をリアルタイムで可視化・解析する新しい研究手法です。現在実用化されている「プローブ」は可視光領域(400〜700 nm)の蛍光を発するものがほとんどですが、体内のヘモグロビンなどの内在性色素はこの領域の光を強く吸収し、細胞内小器官による光散乱が起こるため体内の奥深くまで観察することが困難でした。逆に700 nm以上の近赤外領域(Near-infrared spectroscopy ; NIR)では、生体内での光散乱や自家蛍光による損失が紫外・可視光に比べて小さく、700〜1000 nmの領域は光が生体を透過しやすいことから「生体の窓(Biological Window)」と呼ばれ、この範囲で蛍光を発する分子が長年研究されてきました。そして、最近になって1000 nmを超えるNIR領域に生体組織内の物質や水の吸収、光の散乱が最小限に抑えられる波長域が存在することが明らかになっていました。前述の700〜1000 nmの領域をNIR-I(第一の生体の窓)と改めて定義し、1100〜1350 nmをNIR-II(第二の生体の窓)、1550〜1800 nmをNIR-III(第三の生体の窓)と命名しています。NIR-Iでは皮膚下10〜20 nm程度が透過の限界とされてきましたが、NIR-II, IIIは皮膚下20〜30 nm程度透過可能とされており、長波長域の蛍光発光する材料ほど皮膚の透過率が高くなることが報告されています。この技術は、病気の発現に関わる細胞・分子などの組織の動態をリアルタイムで監視できるため、「生命現象の可視化」として発現の予防やメカニズムの解明などに役立つとされています。

光の波長と組織透過性の関係

▶︎私達の近赤外への取り組み

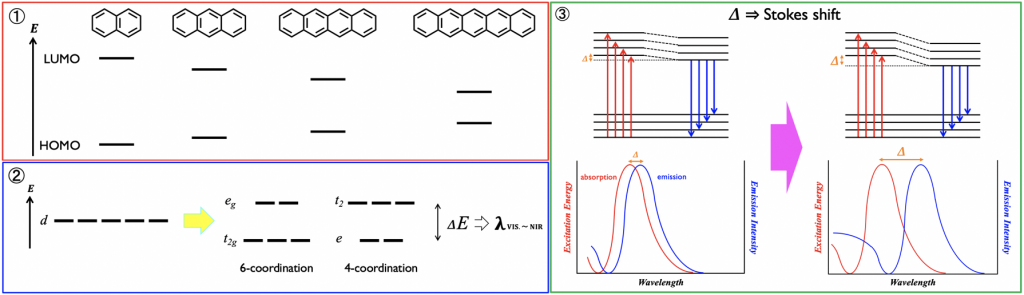

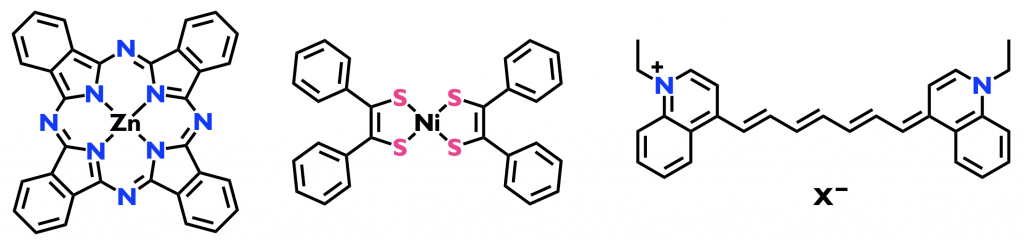

従来はイメージングシステムに用いられていた撮像デバイス材料の半導体シリコンの撮像限界が1000 nm程度であったため、従来の蛍光プローブは蛍光波長が1000 nm以下でした。しかし近年、光通信デバイスの急速な発達によって800〜1700 nmに感度を持つCCDカメラが市販されるようになってきてからは、1000 nm以上の波長域でのイメージングが現実味を帯びるようになってきました。当研究室は従来の1000 nm以下ではなく、1000 nm以上のNIR-II, IIIの領域で蛍光を発光するプローブになり得るような有機化合物の開発に取り組んでいます。エネルギーと波長の関係式E=hν=hc/λ・・・(1)より、エネルギーと波長は反比例の関係にあるので、長波長発光を実現するにはバンドギャップを狭くする必要があります。そのためには、例えば①π共役系を増やしたり、②遷移金属を分子に組み込んだり、③励起状態で構造変化が大きい分子を開発するといったアプローチが考えられます。①は縮環数が増えることによるHOMOの不安定化とLUMOの安定化、②はd-d遷移の遷移エネルギーが大体100〜400 kJ/molで1200〜300 nmの波長域に相当していること、③はストークスシフトが大きくなることに起因しています。実際既往のプローブには以上のような効果が期待される以下のような有機化合物や無機・有機金属化合物が報告されています。しかし、①には分子が大きくなり過ぎてしまったり溶解性が低くなる点、②には体内に金属を入れることに対する患者の嫌悪や環境負荷、③には分子設計や合成がどうしても難解になってしまうなどの問題点がありました。そこで我々が目を付けたのが「有機ラジカル」です。有機ラジカルはこれら全てを克服できるポテンシャルが有ります。

長波長発光への様々な取り組み

これまで開発されてきたプローブ材料の例

▶︎有機ラジカルとは?

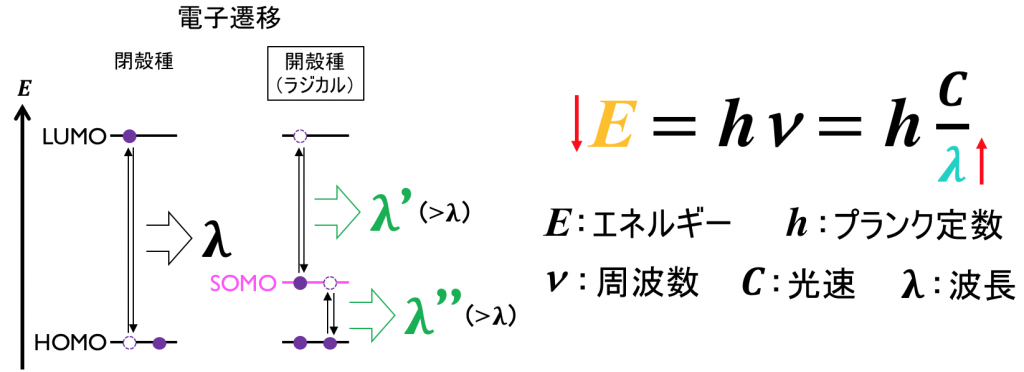

「ラジカル(radical)」とは、『リーダーズ英和辞典(研究社)』によると、①根本的な、基礎の②急進的な、過激な③不尽根の、語根の などの意味があり、化学界では不対電子を持つ原子や分子、イオンを指し、反応性が高く不安定な中間体として広く認識されています。有機ラジカルは1900年にGombergがトリフェニルメチルラジカルを安定なラジカルとして報告したことから急速に研究が進歩し、以降これまでの常識を覆す大気中でも単離できるラジカル種が次々と開発されていきました。オクテット則を満たしこれ以上の電子が入らずに閉じた状態である化合物を閉殻種と定義するのに対し、開殻種と定義されるラジカルは、HOMOとLUMOの間に不対電子の入ったSOMO(Singly Occupied Molecular Orbital:半占有軌道)を有します。閉殻種の電子遷移はHOMO-LUMO間で起きますが、ラジカル(開殻種)の場合は不対電子による前述のSOMOが存在するので、電子遷移はSOMO-LUMOとSOMO-HOMOの間で起きます。SOMO-LUMO/HOMOのエネルギーギャップはHOMO-LUMOのエネルギーギャップより小さいため、(1)式からより長波長側に発光を示すことがわかります。

開殻種と閉殻種の電子遷移

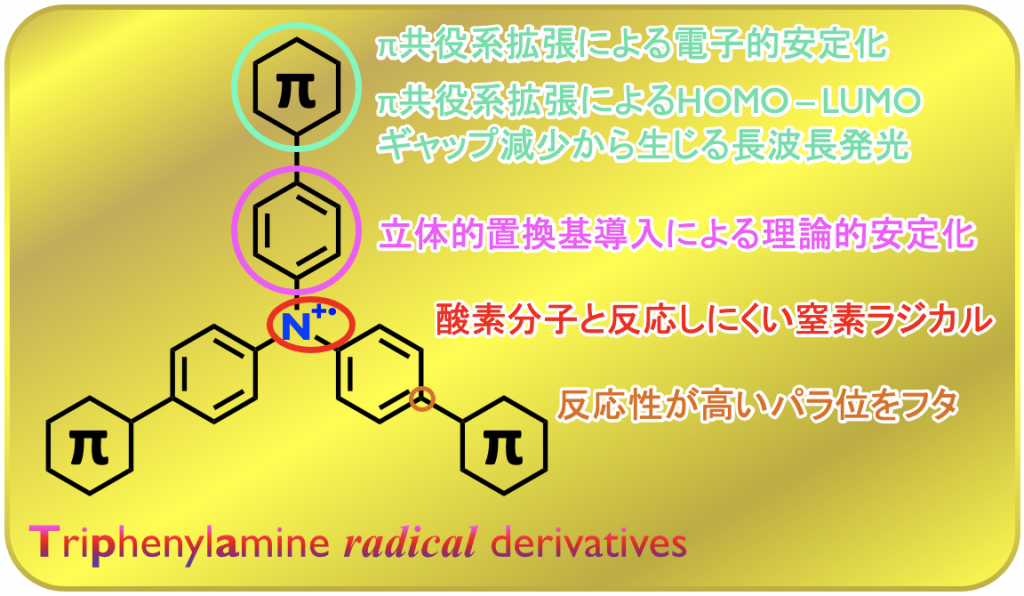

▶︎私たちのラジカル

ラジカルを使う以上安定性の向上は避けては通れない道です。これまでの知見から私達が基幹材料として用いているのがトリフェニルアミン(Triphenylamine ; TPA)のアリール(aryl)体です。窒素ラジカルは炭素ラジカルに比べ酸素分子と反応しづらく、立体的な置換を導入することによる安定化を図っています。TPAのままではパラ位の反応性が高いので、パラ位にπ共役系を置換し安定化と長波長シフトを狙いとしています。

TPAラジカル誘導体の分子設計図

既に、当研究室と岡山大学、大阪産業技術研究所の共同研究グループでは、NIR-IIの領域において蛍光吸収をする材料を発見・報告しています。これからもこの化合物を起点として新奇化合物をどんどん生み出していきます!!と高らかに宣言したいところですが、実際問題分子設計の方針すら分かっていない状態です。相当なTry and Errorが必要となってくるでしょう。若い力と知恵が必要です。もし皆さんの中に、この研究がやり甲斐があると思う方、近赤外という目に見えない領域にチャレンジしてみたい方、不安定と敬遠されることが多かったラジカルに敢えて挑んでみたいという方がいましたら、私達とこの大きなプロジェクトに関わってみませんか?